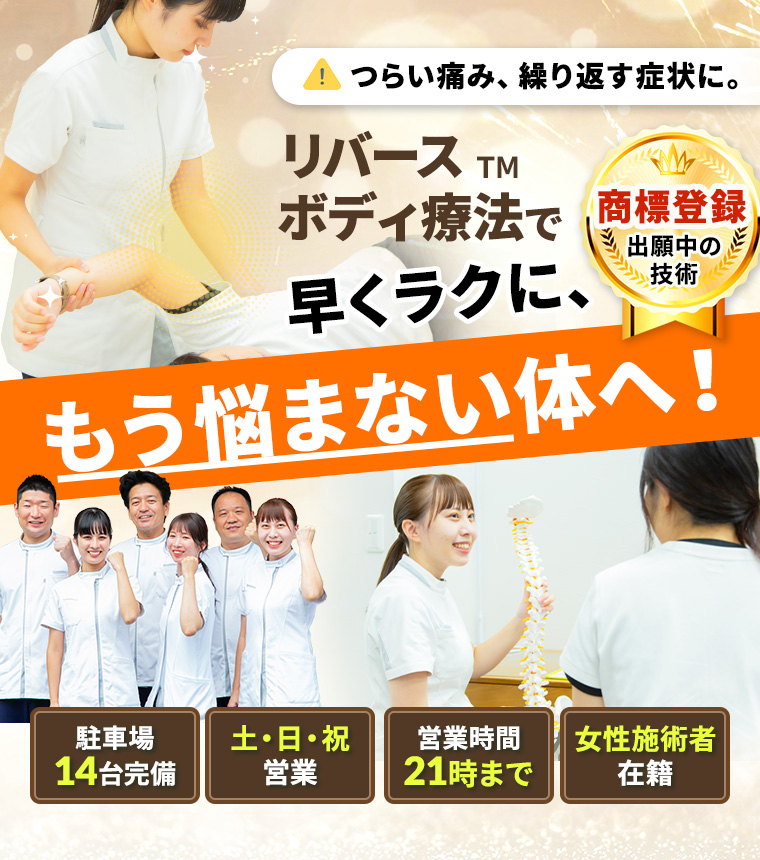

交通事故の怪我の早期回復

リハビリもおまかせください!

| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~21:00 (受付20:00迄) |

⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ▲ | ▲ |

【▲土曜・日曜】8:00~17:00 (受付16:00迄) 祝日も診療しております。

【交通事故治療最終受付】

午前11:30迄 / 午後 20:30迄 (土日16:30迄)

おかげさまで、豊橋市で口コミ数!

(Googleマップ、エキテン、ホットペッパービューティー

の口コミ数合計 2025年7月時点)

さらにこんなお悩みがある方へ

-

交通事故後のむち打ち首痛や腰痛、めまい、だるさなどの症状で悩んでいる

-

身体の悩みに長い年月悩まされている

-

どこで、治療をしてもらったら良いのか分からない

-

医療機関では、異常がないと告げられた

-

「今回こそは本気で治したい」と思っている

-

マッサージに行っても、一時的しか良くならない

-

そもそも自分の身体がどうなっているのか知りたい

そんなお悩みは

リバースボディ療法に

お任せください!

『リバースボディ療法』の商標登録内容

リバースボディ療法は

骨格・骨盤のゆがみ筋肉・筋膜の神経神経伝達調整インナーマッスル強化

で症状の原因を徹底的に改善します!

-

一般社団法人

日本柔整鍼灸協会竹田潔 会長

整形外科に行っても治らないような方も通院される確かな技術を持っていて信頼できる接骨院です。

-

株式会社Arrange

いけむら鍼灸接骨院池村三行 代表

ふたば接骨院・鍼灸院はいつも志高く、目標に向かって努力を惜しまない、そんな接骨院です。

-

天寿堂整骨院

天寿堂鍼灸マッサージ院関崎直樹 院長

ふたば接骨院・鍼灸院は中医学的観点から経絡治療を使って対応されており他の鍼灸院とは一線を画しています。

-

東可児病院リハビリテーション科部長

理学療法士村雲 憲

豊富な臨床経験に基づき、患者様一人ひとりに最適な施術を行う接骨院です。院長の人柄も含めて自信を持って推薦させていただきます。

-

1 商標登録された

当院独自の

「リバースボディ療法」

1 商標登録された

当院独自の「リバースボディ療法」ふたば接骨院では、「リバースボディ療法」という独自の治療法を導入し、背骨や骨盤のゆがみを整え、神経や筋肉の機能を正常に戻すことで、痛みの出にくい身体づくりを目指しています。

-

2 お身体の状態や症状について

綿密に

検査を行い、

わかりやすくご説明!

2 お身体の状態や症状について

綿密に

検査を行い、

わかりやすくご説明!当院は、その場の痛みを取ることだけではなく、患者様のニーズを聞き出すことを重視しております。お話をしっかり伺い、最適な施術方法をご提案いたします。

-

3 年間延べ2万人来院!

開業26年の信頼と実績

3 年間延べ2万人来院!

開業26年の信頼と実績年間延べ2万人が来院し、開業して26年だからこそ出来る施術の技術を持っております。豊橋市の皆様のお身体のお悩みを改善できる接骨院・整体院を目指しており、幅広い年齢層の方にご評価を頂いております。

-

4 清潔感溢れる

施術スペース

4 清潔感溢れる

施術スペース当院は解放感があり清潔感溢れる施術スペースの為、患者様からも好評を頂いております。

-

5 女性施術者在籍で、

女性の患者様も多くご来院!

5 女性施術者在籍で、

女性の患者様も多くご来院!当院は女性の国家資格者が在籍しており、受付も全スタッフ女性ですので、明るい雰囲気の接骨院と評判です。

-

6 南栄駅から徒歩1分、

駐車場も14台完備

6 南栄駅から徒歩1分、

駐車場も14台完備当院は、豊橋市の中心部にあり、南栄駅からも徒歩1分と駅から非常に近くです。また、駐車場も14台分も完備しているためお車で移動される方も大変便利です。

-

7 交通事故の

専門的な治療が受けられる

7 交通事故の

専門的な治療が受けられる当院は、交通事故での負傷に関して、実績がある接骨院・整体院です。医療機関では見つからなかった異常に対し専門の施術を行います。

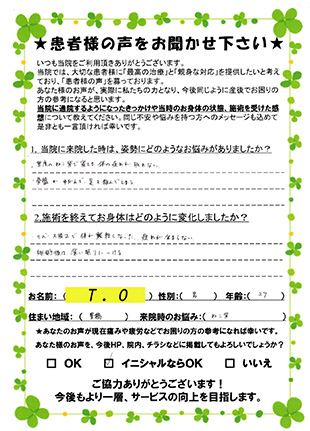

お客様の感謝の声

27歳男性

猫背のお悩みに関して

重度のねこ背で寝ても体の疲れが取れない、骨盤がゆがんで、足を組んでしまう等のお悩みがあったがリバース矯正で体が軽くなった。疲れが溜まらない。施術後は、深い眠りにつけるように!

27歳男性

左腰の痛み猫背のお悩みに関して

今はリバース鍼灸という施術をしていただいています。施術していただくと軽くなりますし、回数を重ねるごとに良くなっていきますし、それ以外にも寝具はどんなものが良いかなどの相談にものっていただいているのですごく助かっています。

27歳男性

左腰の痛み猫背のお悩みに関して

腰から足にかけてしびれがあり、歩いたり走ったりするのがしんどかったリバース整体を受けることでだんだんと体の調子が良くなり、歩いたり走るのがしんどくなくなった。

豊橋市のふたば接骨院・鍼灸院では、リバースボディ療法を用いて早期改善はもちろん、痛みの根本的な改善を目指しています。リバースボディ療法は、「骨格」「神経」「筋肉・筋膜」「インナーマッスル」の4つの側面から身体全体を整える、新しい考え方の全身ケアメソッドです。

痛みのある部分だけを対処するのではなく、その原因にアプローチし、身体機能そのものを立て直すことで、再発しにくく、疲れにくい体を目指します。まず骨格の歪みには、トムソンテクニックという特殊なベッドを使用したソフトな矯正を行います。無理なく骨盤や背骨のバランスを整えることで、身体の土台を安定させていきます。

次に神経の流れを整えるため、ハイボルトという電気刺激機器を使用し、神経伝達の滞りを検査・調整します。これは、神経の通り道がうまく働いていない部分を見つけ出し、ピンポイントで刺激を与える技術です。

神経がスムーズに働くことで、筋肉の力がしっかり出せるようになり、自然治癒力や自律神経の働きも整っていきます。

さらに、痛みやこりの原因となる筋肉や関節には、微弱電流・超音波・筋膜リリース・整体手技などを組み合わせたオーダーメイド施術を実施。症状や体質に応じて柔軟に対応します。そして最後に、インナーマッスル(深層筋)の強化です。姿勢や動作の安定性を保つために欠かせない筋肉を、EMSという電気刺激機器や、自宅でできる簡単な運動プログラムを活用してトレーニングします。

この4つの要素を組み合わせて、痛みの緩和はもちろん、再発予防・姿勢改善・スポーツや日常動作のパフォーマンス向上までを包括的にサポート。一時的な対処ではなく、“体が本来持つ力”を引き出し、根本から変えていく。それがリバースボディ療法の目指すところです。