ぎっくり腰の症状とは?|豊橋市のふたば接骨院・鍼灸院

そのぎっくり腰、放っておいて大丈夫?

朝起きて顔を洗おうと前かがみになった瞬間、「ビキッ!」と腰に走る激痛…。

これ、いわゆる**ぎっくり腰(急性腰痛症)**やね。あまりの痛みに立つことも座ることもできず、そのまま動けなくなる人も少なくありません。

「ちょっと腰が痛いだけやし…」と軽く見てしまうと、実はそれ、クセになる腰痛の始まりかもしれません。

ぎっくり腰は再発率が高く、慢性化しやすいのが特徴。放っておくと、日常生活や仕事に支障をきたすことになります。

根本から改善を目指すなら「リバース整体」がおすすめ!

豊橋市南栄町にある「ふたば接骨院・鍼灸院」では、神経調整×骨格矯正×整体の3つを組み合わせた独自の施術法「リバース整体」を提供しています。

一般的な整形外科やマッサージでは、痛み止めや一時的な筋肉緩和しか対応できません。

でも、ふたば接骨院は違うんです。

「痛みの根本」は実は“脳”にある!

最新の医療研究では、「痛み」は実際のケガや患部だけじゃなく、脳がその痛みをどう感じ取っているかが関係していることがわかってきています。

つまり、痛みを抑えるには身体と脳の両方にアプローチする必要があるということ。

そこで登場するのが「リバース整体」!

リバース整体の3つの柱

-

神経へのアプローチ(脳への刺激)

専門機器を使って脳の“誤作動”をリセット。自己治癒力のスイッチをON! -

背骨・骨盤矯正(骨格調整)

身体の土台を整え、姿勢や動作の歪みを改善。再発しにくい体へ。 -

筋肉アプローチ(鍼灸・筋膜リリース・電気治療)

痛みの出ている部分へ直接アプローチし、早期回復をサポート。

この3ステップで、ただの「その場しのぎ」ではない、根本からの改善を目指します。

ボキボキしない安心施術で、初めての方にもやさしい

「矯正ってボキボキして怖そう…」

そう思う方もいるかもしれませんが、ご安心ください!

ふたば接骨院ではソフトで安全な矯正を行っており、無理に体をひねったり、力任せに施術することはありません。

ぎっくり腰ってどんな症状?

ぎっくり腰は、医学的には「急性腰痛症」と呼ばれ、腰部の筋肉や靭帯、関節などに一時的な炎症や損傷が起きている状態です。

特に40代以降の方に多く見られますが、最近では若い世代のデスクワークやスマホ姿勢の影響で、20〜30代の方にも増えてきています。

具体的な症状は以下のようなものがあります。

-

突然の激しい腰痛

-

動けない、歩けない、立ち上がれない

-

腰に力が入らない、支えられない感覚

-

少し動くだけで痛みが悪化

-

寝返りや起き上がりもつらい

こうしたぎっくり腰の症状は、「魔女の一撃」とも称されるほど突然で強烈。

特に、朝起きた時や急に体をひねった時、重いものを持ち上げた瞬間など、日常のほんの些細な動作がきっかけとなって発症することが多いのが特徴です。

なぜ、ぎっくり腰は何度も繰り返すのか?

「一度治ったと思ったのに、また再発してしまった」

「湿布や痛み止めでその場しのぎはできたけど、根本的には変わらない」

そんなお悩みを持つ方は多いのではないでしょうか?

ぎっくり腰が再発しやすい理由のひとつに、腰だけを見た対症療法で終わってしまっていることが挙げられます。

実際、多くの整形外科や接骨院では、湿布や電気治療、簡単なマッサージで痛みを和らげることが中心です。

しかし、ぎっくり腰の根本原因は「腰だけにあるとは限らない」のです。

痛みの原因は「脳と神経のバグ」にもあった!

実は、慢性的にぎっくり腰を繰り返す方は、**痛みを感じる脳や神経のシステムにエラー(バグ)**が起きていることが多くあります。

このバグが残ったままでは、どれだけ筋肉や骨格を整えても、痛みが戻ってきてしまうのです。

この「脳と神経へのアプローチ」ができるかどうかが、改善のカギになります。

豊橋で鍼灸と整体を融合!ふたば接骨院の「リバース整体」

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では、ぎっくり腰に対して「神経・骨格・筋肉」の3方向から同時にアプローチする独自の【リバース整体】を提供しています。

①神経:脳のバグをリセットする「神経調整」

専用機器による軽い刺激で、脳の誤作動(痛みの記憶)を解除します。

これにより自己治癒力が正しく働きはじめ、腰の回復スピードが加速します。

②骨格:骨盤・背骨の歪みを整える矯正

ぎっくり腰が起きやすい方には、骨盤や背骨のズレ・歪みがあることがほとんどです。

当院では、ソフトで安全な矯正で体のバランスを整え、腰への負担を軽減します。

③筋肉:鍼灸と筋膜リリースで直接アプローチ

豊橋鍼灸として好評をいただいている施術では、深層筋まで届く鍼と、表層筋に働きかける筋膜リリースを併用し、腰の緊張や炎症を緩和します。

痛みだけでなく、血流改善や回復力の向上にも効果的です。

ぎっくり腰になった時の応急処置と注意点

万が一、ぎっくり腰になってしまった場合の対処法として、以下の点にご注意ください:

-

無理に動かさない(歩けるからといって無理をしない)

-

安静第一(横向きで膝を軽く曲げて休む)

-

冷やす(発症から48時間以内はアイシングが効果的)

-

湿布や市販薬に頼りすぎない

ただし、その場しのぎの対処だけでは再発リスクは高いままです。

本当に改善したいなら、早期に専門機関で検査と施術を受けることが大切です。

ぎっくり腰を繰り返さない体づくりをサポート!

ふたば接骨院・鍼灸院では、施術後の再発予防にも力を入れています。

姿勢指導やストレッチ、日常生活での注意点など、あなたに合わせたアフターケアをご提案。

「もう二度とぎっくり腰になりたくない!」

そんなあなたを全力でサポートします!

ぎっくり腰が治らない・繰り返す理由

実は、ぎっくり腰は単なる筋肉疲労や一時的な炎症だけではありません。

「湿布を貼った」「マッサージを受けた」だけでは、根本改善に繋がらないケースも多いのです。

その原因のひとつが「脳と神経の誤作動」。

痛みは、身体の異常を脳が感知している状態ですが、この痛みの信号が**慢性化・誤作動状態(=脳のバグ)**になってしまうと、身体が治りたくても治せない状態になります。

また、骨盤や背骨の歪み、日常生活での姿勢不良、運動不足、ストレスなどもぎっくり腰の再発に大きく影響しています。

豊橋で鍼灸×整体!「ふたば接骨院・鍼灸院」のリバース整体とは?

当院が提供している「リバース整体」は、神経調整×背骨・骨盤矯正×整体の3つの技術を融合させた独自の施術法です。

1.神経調整(脳にアプローチ)

特殊なアジャスター機器を使用して、脳や神経系にやさしい刺激を与え、自己治癒力のスイッチをオンにします。慢性化したぎっくり腰や何度も繰り返す腰痛の根本原因をリセットします。

2.骨盤・背骨矯正(土台を整える)

身体の中心である骨盤や背骨の歪みを調整し、腰にかかる負担を根本から減らす施術を行います。バキバキ音を鳴らすような矯正ではなく、安全かつ優しい矯正です。

3.筋肉アプローチ(鍼灸×筋膜リリース)

筋肉の緊張や炎症部位には、豊橋鍼灸と筋膜リリースのダブルアプローチを行います。鍼灸で筋肉の奥深くに直接アプローチし、血流を促進して自然回復をサポートします。

再発防止まで見据えたトータルサポート

当院では、施術だけでなく「再発しない身体づくり」も大切にしています。

初回カウンセリングで、あなたの生活習慣や姿勢のクセを丁寧にお聞きし、日常生活の注意点やセルフストレッチなどもアドバイス。

ぎっくり腰を繰り返してしまう方こそ、生活の見直しと神経・骨格・筋肉への総合的なアプローチが必要です。

こんな方は今すぐご相談ください!

-

朝起きた時に腰が固まって動けない

-

湿布や痛み止めでは効かなくなってきた

-

仕事や家事が腰痛のせいでつらい

-

同じ動きで再発してしまう

-

豊橋市で鍼灸と整体の両方を受けたい

ぎっくり腰の症状と放置のリスク

ぎっくり腰の主な症状は以下の通りです:

-

腰を動かすと激痛が走る

-

腰を支えるのが辛く、前屈みや歩行が困難になる

-

横になると少し楽になるが、起き上がるのが一苦労

-

痛みが下半身にまで広がる場合も

この痛みは、筋肉・靭帯の炎症や腰部の関節ズレなど、複合的な原因で発生します。

放っておくとどうなる?

一度落ち着いたように見えても、ぎっくり腰を放置してしまうと…

-

再発の頻度が増える

-

慢性的な腰痛に進行する

-

姿勢が崩れ、他の部位にまで影響が出る

-

精神的ストレスや不眠の原因になる

これらの悪循環に陥らないためにも、早期の根本治療が重要です。

あなたと同じ悩みを持つ方が多数

「病院でレントゲンを撮っても異常なし。でも痛い…」

「マッサージや湿布では一時的に楽になるだけ…」

「もう何度も繰り返してる。仕事にも支障が出て困ってる」

そんな方が豊橋ふたば接骨院・鍼灸院にも多数来院されています。

実はぎっくり腰の本当の原因は、患部だけにあるのではなく、**「脳が痛みをどう感じているか」**という神経レベルの問題にも関係しているのです。

リバース整体×豊橋鍼灸の力で根本改善

ふたば接骨院・鍼灸院では、ぎっくり腰の症状に対して以下の3つの視点からアプローチしています。

①神経調整(脳と神経のリセット)

痛みは脳が感じているもの。

専門機器を使い、脳に軽度の刺激を与えて自己治癒力を活性化させます。これにより、慢性的な痛みの“脳のバグ”をリセットし、本来の回復力を取り戻します。

②骨格調整(背骨・骨盤矯正)

ぎっくり腰の再発リスクを減らすためには、骨格バランスの改善が不可欠。

骨盤や背骨の歪みを調整することで、腰への過度な負担を減らし、痛みの出にくい体作りを行います。

③筋肉アプローチ(鍼灸・筋膜リリース)

「豊橋鍼灸」として高い評価を受けている当院では、局所の筋肉に対して鍼灸治療や筋膜リリースも実施。

痛みを和らげるだけでなく、血流改善や筋肉の柔軟性向上にもつながり、治癒のスピードが格段にアップします。

当院独自の施術メニュー

当院の【リバース整体】は、ぎっくり腰の改善だけでなく、再発予防まで考えた総合治療です。

\初めての方限定キャンペーン実施中!/

初診カウンセリング+検査+施術をセットで受けられる特別コースあり。

-

完全予約制で待ち時間なし

-

ボキボキしない優しい施術

-

施術後のセルフケアも丁寧に指導

こんな方におすすめです!

-

ぎっくり腰を繰り返している

-

病院や他院で改善しなかった

-

一時的ではなく根本的に治したい

-

仕事や家事を痛みなくこなしたい

-

豊橋市で鍼灸×整体の両方を受けたい

あなたのような方こそ、当院の施術を体感していただきたいです!

ご予約はお早めに!

ぎっくり腰の症状は、早期の対応が鍵です。

痛みが出てからでは遅い場合もあるため、「あれ?」と思ったらすぐにご相談ください。

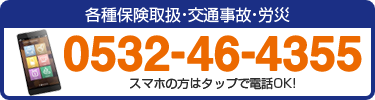

✅ お電話またはLINEから簡単予約

✅ 「豊橋鍼灸」で検索してアクセス

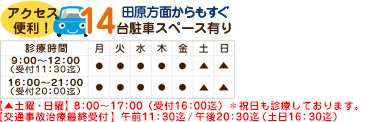

✅ 豊橋市南栄駅から徒歩圏内、駐車場完備

こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です。

梅雨の季節に入り、なんとなく体が重だるく感じる…そんな不調を感じていませんか?

6月は気圧の変化や湿気、寒暖差などの影響で、自律神経が乱れやすく、肩こり・腰痛・頭痛などの症状が出やすくなります。

こうした不調に悩まされるこの時期こそ、身体のバランスを整えるカイロプラクティックが効果的です。

本記事では、カイロプラクティックの基礎から、当院ならではの安心・安全な施術の特徴まで、わかりやすくご紹介いたします。

ご自身やご家族の健康維持のためにも、ぜひ最後までお読みいただき、お気軽にご相談ください。

カイロプラクティックとは?その基本をわかりやすく解説

カイロプラクティックの定義と発祥について

カイロプラクティックは、背骨や骨盤など骨格のゆがみを整えることで、神経の流れを正しくし、自然治癒力を高めることを目的とした施術法です。その語源はギリシャ語で「手(カイロ)」と「技(プラクティック)」を意味し、19世紀後半のアメリカで誕生しました。

欧米諸国では医療の一環として広く認知されており、特に神経系や筋骨格系の不調に対する非薬物的アプローチとして利用されています。日本では国家資格制度が未整備なため、技術や知識の質に差があるのが現状です。

当院では、国家資格を持つ施術者が対応し、専門的な知識と技術をもって施術を行っております。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えています。

整体との違いとは?混同されがちな理由

「カイロプラクティックと整体ってどう違うの?」というご質問をよくいただきます。確かに、どちらも手技によって身体の不調にアプローチする点では共通していますが、理論と施術内容には大きな違いがあります。

カイロプラクティックは、主に背骨や骨盤といった骨格のゆがみを矯正することで、神経の伝達機能を改善することを重視します。一方で整体は、東洋医学に基づく施術が多く、筋肉や経絡、気の流れといったエネルギー的な観点から体のバランスを整えます。

また、カイロプラクティックはより西洋医学的な解剖学・生理学に基づいた施術であるため、科学的な裏付けがある点も特徴です。当院ではボキボキしないソフトな施術を心がけておりますので、ご年配の方や初めての方にも安心して受けていただけます。

どんな不調に効果があるの?代表的な症状一覧

カイロプラクティックは、以下のような症状に対して有効とされています。

-

・肩こり・腰痛

-

・頭痛・めまい

-

・猫背や反り腰などの姿勢不良

-

・手足のしびれ

-

・自律神経の乱れによる不眠や冷え性

これらの症状は、骨格のゆがみによって神経や筋肉に不必要なストレスがかかっているケースが多く見られます。ゆがみを正すことで、体全体のバランスが整い、自然と症状が軽減していきます。

とくに「病院では異常がないと言われたけど不調が続いている」といった方に、カイロプラクティックは新たな選択肢となるかもしれません。まずはお気軽に当院までご相談ください。一人ひとりの体の状態に合わせた施術をご提案いたします。

当院での施術の特徴

体に負担をかけない優しい手技

当院のカイロプラクティック施術は、痛みを伴わず、身体にやさしいソフトな手技が特徴です。「カイロプラクティック=ボキボキする」「怖い」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、当院ではそうした施術は行っておりません。

お身体の状態や年齢、ご希望に応じて、必要最小限の刺激で最大限の効果が出るよう、施術の強さや方法を調整しています。とくに高齢の方や女性、初めての方でも安心して受けていただけるように、丁寧な説明と施術中の声かけを大切にしています。

「これまで他の施術で痛い思いをした」「刺激に敏感で不安」といった方にも好評をいただいており、リラックスした状態で施術を受けていただけます。

国家資格保持者による安心の対応

当院では、柔道整復師などの国家資格を持つ施術者がカイロプラクティックを担当しています。解剖学や生理学など、医学的知識に基づいた正確な施術を行うことで、効果はもちろん、安全性にも配慮しています。

身体の構造や機能を熟知したうえで、骨格のゆがみや筋肉のバランスを細かく分析し、それぞれに合ったアプローチを組み立てていきます。これにより、一時的な緩和だけでなく、再発しにくい身体づくりを目指した施術が可能です。

整骨・整体の現場で長年経験を積んだ施術者が対応しますので、「他の施術では良くならなかった」「自分の症状に合う施術をしてほしい」という方もぜひご相談ください。

カウンセリング重視で根本原因にアプローチ

当院では施術の前に、しっかりとしたカウンセリングと姿勢分析を行っています。初回はもちろん、毎回の施術前にその日の体調や生活の変化などもヒアリングし、常に最適な施術ができるように心がけています。

不調の原因は必ずしも痛みの出ている場所にあるとは限りません。生活習慣や姿勢、過去のけがなど、複数の要因が絡んでいることも少なくないため、根本原因を見極めることが施術効果を高めるカギになります。

また、施術後には身体の状態や改善のポイントを丁寧にご説明し、ご自宅でできるストレッチやセルフケアの方法もお伝えしています。ご自身でもケアを続けていただくことで、より高い効果が期待できます。

カイロプラクティックはこんな方におすすめ

長年の肩こり・腰痛に悩んでいる方

肩こりや腰痛が慢性化している方には、カイロプラクティックの施術が非常におすすめです。多くの場合、筋肉のコリや張りの奥には、背骨や骨盤の歪みが隠れています。この歪みが神経や筋肉に余計な負担をかけてしまい、痛みや不調を引き起こしているケースが少なくありません。

当院では、こうした不調の「根っこ」にある骨格のズレやバランスの崩れにアプローチし、正しい位置へと導いていきます。単なる揉みほぐしでは改善しなかった方からも、「長年のつらさが軽くなった」と嬉しいお声を多数いただいております。

長年我慢してきた方ほど、身体のゆがみが慢性化していることが多いため、まずは一度ご相談いただき、状態をチェックすることをおすすめします。

デスクワークやスマホで姿勢が気になる方

近年増えているのが、長時間のデスクワークやスマホ操作による姿勢の崩れです。猫背・巻き肩・ストレートネックなど、無意識のうちに負担のかかる姿勢が癖づいてしまうと、肩や首のこり、頭痛、腰痛などを引き起こしやすくなります。

カイロプラクティックでは、姿勢の崩れの原因となっている骨格のバランスを整えることで、自然と美しい姿勢に近づけていきます。日常の姿勢に気をつけていてもなかなか改善しない方には、身体の土台から整える施術が有効です。

当院では、姿勢の写真撮影や視覚的なチェックも行い、お一人おひとりの姿勢タイプに合わせた施術とアドバイスをご提供しております。

産後の体の歪みを整えたい方

出産後は骨盤が開いた状態になり、骨格や筋肉のバランスが大きく変化します。そのまま放置してしまうと、腰痛や股関節の痛み、尿漏れ、体型の崩れといったトラブルにつながることもあります。

当院では、産後の女性向けに特化した優しいカイロプラクティック施術を提供しております。産後2ヶ月以降から受けていただけるよう、安全性にも十分配慮しながら施術を進めます。

また、赤ちゃん連れでも通いやすいよう配慮しておりますので、「子育てで忙しいけれど体のケアもしたい」という方もぜひご相談ください。産後のケアをきちんと行うことで、将来の不調予防にもつながります。

カイロプラクティックに関するよくある質問

カイロプラクティックは痛くないの?

よくあるご質問のひとつが、「カイロプラクティックって痛くないんですか?」というものです。当院のカイロプラクティックは、基本的に痛みを感じることのない、やさしい手技が中心です。

「バキバキ」「ボキボキ」といったイメージを持つ方も多いですが、無理に関節を動かしたり強い刺激を与えたりすることはありません。身体の状態や施術部位に合わせて、安全で負担の少ない調整方法を選択しています。

不安な方には事前にしっかりと説明を行い、納得いただいたうえで施術を進めますので、どうぞ安心してお越しください。

どれくらいの頻度で通えばいいの?

通院頻度は、お身体の状態や目的によって個人差があります。初めての方や不調が強い場合は、最初の1~2週間は週に1~2回程度を目安に施術を受けていただくことで、早期の改善が期待できます。

その後は症状の緩和にあわせて間隔を空け、メンテナンスとして月に1〜2回のペースで通われる方が多くいらっしゃいます。大切なのは、痛みや不調を「なくす」だけでなく、再発を防ぐための習慣として体を整えていくことです。

詳しくは初回カウンセリング時に、生活スタイルや目標に応じた通院計画をご提案いたします。

保険は使えるの?料金はどのくらい?

カイロプラクティックの施術は原則として保険適用外となります。そのため、施術費用は自費となりますが、その分一人ひとりにしっかりと時間をかけ、きめ細かな施術を行うことが可能です。

当院の料金は、初回はカウンセリング・検査込みで〇〇円、2回目以降は〇〇円(※料金詳細は院でご案内)となっております。必要に応じてお得な回数券のご用意もありますので、ご希望の方はお気軽にスタッフまでお尋ねください。

妊娠中でもカイロプラクティックは受けられる?

妊娠中の方でも、安定期(おおよそ妊娠16週以降)に入っていれば施術が可能です。当院では妊婦さん向けのソフトな施術法を用い、体に負担のかからない体勢で行いますのでご安心ください。

妊娠中はホルモンの影響により骨盤が不安定になりやすく、腰痛やむくみ、肩こりなどの症状が出やすくなります。こうした不調に対し、カイロプラクティックは薬に頼らないケア方法として注目されています。

施術前には必ず体調やかかりつけ医の指示を確認したうえで進めていきます。ご不明な点があれば、事前にご相談ください。

子どもや高齢者でも施術は可能?

はい、お子さまからご高齢の方まで、年齢を問わず対応可能です。身体の状態や年齢に応じて、強さや施術内容を調整し、無理なく行いますのでご安心ください。

成長期のお子さまの姿勢改善や、部活動などによる体の不調、加齢に伴う関節の動きの低下や慢性的なこりなど、年齢層ごとのお悩みに対応しています。

「まだ小さいけど姿勢が気になる」「年齢的にカイロは無理かな」とお悩みの方も、一度ご相談いただければ、適切な施術が可能かどうか丁寧にご説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください|カイロプラクティックで快適な毎日を

カイロプラクティックは、体のゆがみを整えて神経の働きを正常化し、本来持っている自然治癒力を高める施術法です。慢性的な肩こりや腰痛、姿勢の崩れ、自律神経の乱れなど、日常的な不調の多くは骨格のバランスが深く関係しています。

当院では、国家資格を持つスタッフが、やさしく丁寧な手技で安心・安全なカイロプラクティックを提供しております。「ボキボキされるのが怖い」「どこに行っても良くならなかった」とお悩みの方にも、ご満足いただける施術を心がけています。

お一人おひとりの状態に合わせたカウンセリング・検査を通して、根本からの改善を目指してまいります。まずはお気軽にご相談ください。初回のカウンセリングだけでも大歓迎です。

身体の土台を整えることで、毎日の生活がもっと楽に、もっと快適になります。あなたも、カイロプラクティックで本来の健康な身体を取り戻してみませんか?

ご予約・ご相談はお電話またはホームページのお問い合わせフォームから承っております。

朝起きたら、突然「グキッ」と…ぎっくり腰の恐怖

「朝ベッドから起き上がろうとした瞬間、腰に激痛が走った」

「くしゃみをしただけで、腰が崩れるような痛みが…」

これはまさに“ぎっくり腰”の典型的な症状。

医学的には急性腰痛症と呼ばれ、突然強い腰痛が現れ、動けなくなるケースもあります。

豊橋エリアでも、デスクワークや重労働によってこの症状に悩まされる方は少なくありません。

でも、「とりあえず湿布貼って寝とけば治る」と放置していませんか?

その考え、実はぎっくり腰を繰り返す原因になってるかもしれません。

ぎっくり腰=一時的なもの?|実は“繰り返す腰痛”のはじまり

ぎっくり腰は確かに急に起こる腰痛ですが、その背景には日々の生活習慣による負担の蓄積があります。

よくある原因

-

長時間の座り姿勢(デスクワーク・運転)

-

重い物を持ち上げる動作

-

筋力の低下(特に体幹)

-

骨盤や背骨のゆがみ

-

ストレスによる自律神経の乱れ

これらを放置していると、ぎっくり腰を繰り返す「慢性腰痛体質」になってしまいます。

初期対応がカギ!ぎっくり腰の正しい対処法

ぎっくり腰になった直後、何をするかで回復のスピードやその後の再発率が変わります。

【発症直後:安静+アイシング】

発症から48時間以内は、患部に炎症が起きている状態です。

-

腰を動かさず安静に

-

アイスノンや保冷剤で10〜15分冷やす

-

1〜2時間おきに繰り返す

-

仰向けで膝の下にクッションを置くと楽

注意!

お風呂に入って温めるのは逆効果です。炎症が悪化する可能性があります。

【2〜3日後:少しずつ動かす】

炎症が落ち着いたら、軽い動作やストレッチを取り入れていきましょう。

腰の筋肉が固まりすぎると、回復が遅れるだけでなく、別の腰痛を引き起こす可能性もあります。

豊橋ふたば接骨院の「リバース整体」で根本改善へ

豊橋市南栄町にあるふたば接骨院・鍼灸院では、ぎっくり腰に対して「その場しのぎ」ではない、根本からの改善施術を提供しています。

リバース整体の3つの柱

-

神経調整(脳・神経の誤作動リセット)

→ 痛みの感受性を正常に戻し、再発を防止 -

骨格矯正(骨盤・背骨)

→ 身体の土台を整えて、バランスを取り戻す -

筋膜リリース&鍼灸

→ 血流を改善し、筋肉のこわばりを解消

これらを組み合わせることで、ぎっくり腰を「繰り返さない身体」へと導きます。

腰痛のクセを断ち切るために必要なこと

一度ぎっくり腰を経験した方の多くが、数ヶ月〜数年のうちに再発してしまいます。

その背景には…

-

痛みが治った=治ったと思い込み、ケアをやめる

-

正しいストレッチや筋トレを行っていない

-

骨格のゆがみを放置している

などの要因があります。

ふたば接骨院では、施術だけでなく自宅でできるストレッチや生活習慣のアドバイスも行い、患者様と一緒に再発しない身体づくりを目指しています。

ぎっくり腰の正しい治し方|初動対応がすべてを決める!

「ぎっくり腰って、しばらく安静にしていれば自然と治るでしょ?」

そんなふうに思っていませんか?

実はそれ、大きな落とし穴です。

まず最初にお伝えしたいのは、「ぎっくり腰は時間が経てば治る」ではなく、

“初期対応”と“正しい治療法”こそが、腰痛の再発を防ぐカギだということです。

このブログでは、ぎっくり腰の正しい対処法と、根本改善のために必要なステップを詳しく解説します。豊橋エリアで腰痛にお悩みの方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

【STEP1】発症初日は「冷やす+安静」が鉄則!

ぎっくり腰は突然訪れます。

立ち上がろうとした瞬間、物を取ろうとした瞬間、くしゃみをしただけで…そんな「ちょっとした動作」で、腰が悲鳴をあげるのです。

これは、腰の筋肉や関節に急激な炎症が起こっている状態。**まずやるべきことは「冷やすこと」と「安静にすること」**です。

初日の対処法チェックリスト

-

無理に動かさない(痛みを感じる動作は避ける)

-

アイスノンや保冷剤で10〜15分冷やす(1〜2時間おき)

-

冷感湿布を使用する

-

仰向けで寝て、膝の下にクッションを置いて腰の反りを減らす

❌ 注意:お風呂に入って温めるのはNG!

炎症が悪化し、症状が長引くリスクがあります。

【STEP2】2〜3日後からは「少しずつ動かす」

痛みが少し和らいできたら、次に大切なのは**“動かす”こと**です。

ぎっくり腰の回復期に完全な安静を続けてしまうと、筋肉が固まり、血流が悪化し、かえって回復が遅れてしまいます。さらには、別の部位に腰痛が波及することも。

軽い動きの例

-

深呼吸しながら体をゆっくり前に倒すストレッチ

-

猫のポーズ(キャット&カウ)で背骨を動かす

-

骨盤まわりの筋肉をゆるめる膝抱えストレッチ

これらの動きは、血行を良くし、痛みの物質を排出する手助けになります。

【STEP3】信頼できる治療院で「原因を特定&根本から治す」

ぎっくり腰は、「ただの筋肉疲労」ではなく、身体の奥深くにある構造的・神経的なトラブルの結果として起きている場合がほとんどです。

ぎっくり腰を繰り返す人の3大特徴

-

骨盤や背骨のゆがみ

→ 身体のバランスが崩れ、負担が特定の部位に集中 -

筋肉の硬直や左右差

→ 特定の筋肉にばかり負担がかかり、限界を超える -

神経の過敏状態(脳の痛み信号の誤作動)

→ 痛みのセンサーが異常に敏感になり、ちょっとした刺激で強烈な腰痛が発生

こうした原因を見極めずに、ただのマッサージや電気治療だけで済ませてしまうと、一時的に良くなっても、再発リスクは非常に高いです。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院の「リバース整体」が選ばれる理由

豊橋市南栄町にある「ふたば接骨院・鍼灸院」では、ぎっくり腰の施術において、その場しのぎの対処ではなく、再発を防ぐ根本改善を目指しています。

当院の【リバース整体】3つのポイント

① 神経調整(アジャスター機器使用)

脳や神経の誤作動を軽い刺激でリセットし、痛みの過敏反応を抑制します。

痛みを感じやすくなった神経を“本来の正常な状態”に戻すことができます。

② 骨格矯正(骨盤・背骨の調整)

ボキボキしない安心・安全な矯正で、身体全体のバランスと負担を軽減。

ぎっくり腰の再発を防ぐためには、土台となる骨格の安定が欠かせません。

③ 筋膜リリース・鍼灸施術

筋肉のこわばりを深層から緩め、血流を促進。

さらに鍼灸を併用することで、自律神経や内臓の働きにも好影響を与え、痛みの回復を早めます。

繰り返す腰痛に悩む前に、まず「正しく治す」ことが大切!

多くの方が「ぎっくり腰=一過性の腰痛」と思い込み、適切な治療をせずに放置しがちです。

しかし、それが**“腰痛を繰り返す体質”への第一歩**になってしまうのです。

-

「またあの痛みが来たら…」と不安な日々を送りたくない

-

家事や仕事を中断したくない

-

旅行や趣味を楽しめる身体を取り戻したい

そんな方こそ、ぜひ早めに正しいケアを受けてください。

【豊橋の腰痛専門】ふたば接骨院の「リバース整体」でぎっくり腰を根本改善

「何度もぎっくり腰を繰り返している…」

「腰痛で毎日スッキリ起きられない…」

そんなお悩み、ありませんか?

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では、こうした腰のトラブルに対して**“その場しのぎの対症療法”ではなく、“再発を防ぐ根本療法”**を大切にしています。

ぎっくり腰や慢性腰痛は、一見筋肉や骨の問題のように見えますが、実はその奥に神経の誤作動や脳の感覚異常が関わっていることが少なくありません。

そこで当院が導入しているのが、当院独自の施術法――

◆ リバース整体とは?

「神経調整 × 骨格矯正 × 筋肉アプローチ」の3ステップで

“腰痛を繰り返さない身体”を作る根本施術です。

【1】神経調整(脳の誤作動リセット)

近年、医学的にも「痛みの多くは脳が作り出している」ということが分かってきました。

-

ぎっくり腰がクセになる

-

原因がわからないのに腰が痛い

-

レントゲンで異常がないのに痛みが続く

こうしたケースは、脳が“痛みの記憶”を持ってしまっている状態なんです。

当院では、専用の機器(アジャスター)を使って脳と神経系を優しく刺激し、

この“誤作動”をリセット。自己治癒力のスイッチを再起動させます。

【2】骨格矯正(骨盤・背骨のバランスを調整)

腰痛を繰り返す人の多くは、骨盤や背骨のゆがみが原因で、身体のバランスが崩れています。

当院では「バキバキ」や「無理な矯正」は一切行いません。

ソフトで安全な手技により、自然な姿勢・関節の動きを取り戻します。

土台が整えば、筋肉や神経の働きも正常化し、ぎっくり腰の再発も防ぎやすくなります。

【3】筋膜リリース&鍼灸施術(筋肉・血流の正常化)

最後に大切なのが、筋肉や筋膜の柔軟性を回復することです。

-

長年の疲労で筋肉が硬くなっている

-

血流が悪くなり、回復が遅い

-

ストレスで自律神経が乱れている

こういった状態には、筋膜リリースや鍼灸施術が効果的です。

特に鍼灸では、ツボを刺激して深部の筋肉や神経に働きかけ、自然治癒力を高めることが可能です。

リバース整体は、こんな方におすすめ!

-

ぎっくり腰がクセになっている方

-

腰痛がなかなか改善しない方

-

病院や他院で「原因不明」と言われた方

-

一時的ではなく“再発しない体”を目指したい

腰痛がクセになる人の共通点|あなたは大丈夫?

ふたば接骨院に来院される方の中には、「毎年のようにぎっくり腰になる」「ちょっとしたことでまた痛くなる」という方が多数。

◆ 腰痛を繰り返す主な原因

-

同じ姿勢を長時間続ける

-

体幹(腹筋・背筋)の筋力低下

-

睡眠や栄養の不足

-

ストレスによる自律神経の乱れ

-

運動不足または過度な運動

これらを放置すると、ぎっくり腰 → 慢性腰痛 → 椎間板ヘルニアや坐骨神経痛と進行してしまうことも。

ご自宅でできる!再発予防ストレッチ3選

◯ 骨盤を整える「仰向け膝抱えストレッチ」

-

仰向けに寝て、両膝を胸に引き寄せる

-

10秒キープ × 3回

▶ 腰まわりの筋肉が緩み、血流が改善されます。

◯ 猫のポーズ(キャット&カウ)

-

四つ這いで背中を反らす→丸めるをゆっくり繰り返す

-

各動作5秒、10往復

▶ 背骨の柔軟性を高め、神経系の緊張をほぐします。

◯ 太もも裏(ハムストリング)ストレッチ

-

椅子に座り、片足を前に伸ばしてつま先を立てる

-

上体を前に倒し20秒キープ

▶ 骨盤の可動性が上がり、腰への負担が軽減されます。

鍼灸の効果って?腰痛にも有効な理由

ぎっくり腰や慢性腰痛の治療において、鍼灸の役割はとても大きいです。

-

鍼がツボや筋膜を刺激し、痛みの感受性を下げる

-

灸が深部まで温め、血流と免疫力を高める

-

自律神経を整えて、ストレス性の腰痛にも対応

ふたば接骨院の鍼灸施術は、すべて国家資格保持者が対応。安全で確実なケアを提供しています。

こんな悩みありませんか?

朝起きたら突然、腰が「グキッ」として動けなくなった…

ぎっくり腰がクセになっていて、繰り返すのが不安…

仕事中、ちょっとした動きで腰に激痛が走る…

病院や接骨院で「安静にして」と言われただけで、対策がわからない…

三河地方・豊橋周辺でも、こういった“ぎっくり腰”のお悩みを持つ方は非常に多くいらっしゃいます。とくにデスクワークや中腰の作業が多い方は要注意です。

このブログでは、ぎっくり腰の原因と正しいストレッチ法、さらに豊橋で受けられる効果的な鍼灸・整体施術について詳しくご紹介します。

なぜぎっくり腰は繰り返すのか?|根本原因にアプローチしよう

突然の「グキッ!」がクセになる前に知ってほしいこと

ぎっくり腰は「急性腰痛」とも呼ばれ、ある日突然、腰に激しい痛みが走る症状です。朝起きた瞬間や、ちょっと前かがみになった拍子に「グキッ!」と腰を痛め、動けなくなる…。そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。

実は、このぎっくり腰、単なる一時的なトラブルではなく、日々の身体の使い方や姿勢、生活習慣の積み重ねが原因となって起こることがほとんどなんです。

特に豊橋エリアでは、農作業や製造業など腰に負担がかかる仕事をされている方も多く、再発を繰り返す“慢性化ぎみ”の方が多くいらっしゃいます。

なぜぎっくり腰は繰り返すのか?|見過ごされがちな6つの原因

ぎっくり腰は「急性」とはいえ、原因は「慢性的な負担の蓄積」であることが多いのが実情です。以下のような生活習慣に心当たりはありませんか?

1. 長時間のデスクワーク

座りっぱなしで腰まわりの筋肉が固まり、血流が悪くなると、ちょっとした動作で腰に大きな負荷がかかってしまいます。

2. 重たい物の持ち上げ

特に背中を丸めた姿勢で持ち上げると、腰の関節や筋肉に過剰なストレスが加わります。

3. 中腰での作業

腰を中途半端に曲げた姿勢は、腰椎に最も負荷がかかりやすく、長時間続けるとぎっくり腰の引き金に。

4. 寝具が合っていない

柔らかすぎるマットレスや、高すぎる枕も腰への負担につながります。睡眠時に身体が回復できない状態になっているかもしれません。

5. 運動不足による筋力低下

腹筋・背筋の筋力が低下すると、腰への負担がダイレクトに。特に高齢者に多いパターンです。

6. ストレスによる神経の緊張

意外と見落とされがちなのが、メンタル面からくる腰痛です。ストレスが蓄積すると神経が過敏になり、通常なら問題ない動作でも痛みを感じやすくなります。

これらを放置すると「慢性腰痛」まっしぐら!

上記のような状態を放置すると、ぎっくり腰がクセになり、「毎年1回はなる」「季節の変わり目に必ず痛む」といった慢性腰痛へと進行します。

この状態になると、ただの安静やマッサージでは一時しのぎにしかならず、根本的な改善には繋がりません。

対策1|日々のケアでできるストレッチをご紹介!

ぎっくり腰を繰り返さないためには、日常的なストレッチが非常に効果的です。

ここでは、豊橋ふたば接骨院・鍼灸院でも指導している、腰に優しいストレッチを3つご紹介します。

◆ 膝抱えストレッチ(腰の柔軟性UP)

-

仰向けに寝て、両膝を胸に引き寄せる

-

両手で膝を抱え、10秒キープ

-

3セット繰り返す

▶ 腰回りの筋肉をゆるめ、腰椎の圧力を和らげます。

◆ 猫のポーズ(神経緊張のリリース)

-

四つ這いで、息を吸いながら背中を反らす(カウ)

-

息を吐きながら背中を丸める(キャット)

-

10往復

▶ 背骨を動かし、自律神経のバランスも整えます。

◆ ハムストリングス(太もも裏)ストレッチ

-

椅子に浅く腰掛けて、片足を前に出す

-

つま先を立てて、ゆっくり上体を前に倒す

-

左右20秒ずつキープ

▶ 骨盤の動きを助け、腰へのストレスを軽減します。

対策2|豊橋で鍼灸・整体を組み合わせた「リバース整体」

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では、ぎっくり腰を「再発させないための根本ケア」を提供しています。

当院オリジナルの《リバース整体》では、3つの角度からアプローチします。

◯ 神経調整

最新機器を使用し、脳と神経のバランスを整えることで、痛みの再発を防ぎます。

◯ 骨格矯正(背骨・骨盤)

姿勢の乱れや骨盤のズレを正すことで、ぎっくり腰の引き金となる負担を根本から軽減。

◯ 鍼灸・筋膜リリース

東洋医学の知識を活かした鍼灸施術で、腰の深部までアプローチ。血流を改善し、筋肉の緊張もほぐします。

繰り返すぎっくり腰、あきらめないで!

豊橋で「ぎっくり腰がクセになってる」「何回も繰り返して不安」と感じている方は、ぜひ一度、当院にご相談ください。

ストレッチ・鍼灸・整体を組み合わせたオーダーメイドのケアで、あなたの身体の根本原因にしっかりアプローチします。

安静だけでは不十分!動かし方とストレッチが大切

病院や整形外科では「しばらく安静にして」と言われることが多いですが、安静にしすぎると筋肉が固まり、回復が遅れたり、再発しやすい身体になってしまいます。

正しいタイミングで適度に動かし、ストレッチを取り入れることが再発予防にはとても大切です。

自宅でできる!ぎっくり腰予防ストレッチ3選

以下のストレッチは、ぎっくり腰の再発予防や腰まわりの柔軟性を高めるのに効果的です。痛みが強い急性期は避けて、回復期に行ってください。

1. 仰向け膝抱えストレッチ

-

仰向けに寝転び、両膝を抱える

-

胸の方に引き寄せて10秒キープ

-

3セット繰り返す

▶ 腰まわりの筋肉をゆるめ、リラックス効果もあります。

2. キャット&カウ(猫のポーズ)

-

四つ這いになり、息を吸いながら背中を反らす(カウ)

-

息を吐きながら背中を丸める(キャット)

-

10往復

▶ 脊椎まわりの可動性アップと、自律神経の調整にも効果的です。

3. 太もも裏(ハムストリング)ストレッチ

-

椅子に座り、片足を前に伸ばす

-

上半身を前に倒す

-

片足ずつ20秒キープ×2セット

▶ 骨盤の傾きを整え、腰への負担を減らします。

豊橋で鍼灸や整体を探すなら「ふたば接骨院・鍼灸院」へ!

ぎっくり腰の根本的な原因は、**「筋肉」だけでなく「神経の誤作動」や「脳からの痛み信号」**にあります。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では、それらに対応するために独自の「リバース整体」を提供しています。

リバース整体とは?

-

神経調整(アジャスター機器)

→ 脳と神経のリセットで自己治癒力アップ -

背骨・骨盤矯正

→ 身体の歪みを整え、再発予防 -

筋膜リリース・鍼灸施術

→ 血流改善と痛みの軽減

このように、**3方向からアプローチすることで、ぎっくり腰を“根本から改善”**することができるんです。

さらに、痛みの再発を防ぐためのセルフケア指導やストレッチのアドバイスもバッチリ!

鍼灸も併用!豊橋の鍼灸施術で痛みと体質をWケア

ふたば接骨院・鍼灸院では、ぎっくり腰の急性期や回復期に「鍼灸施術」も取り入れています。

-

鍼でツボを刺激し、深部の筋肉までアプローチ

-

灸で温めて血流を改善し、冷えやだるさも緩和

とくに豊橋周辺では、冷え性やストレス性のぎっくり腰が多いため、鍼灸の相乗効果は非常に高いです。

ぎっくり腰がクセになっている方こそ、根本施術とセルフケアの両輪を!

「またぎっくり腰になったらどうしよう…」

「仕事や家事に支障が出るのが怖い…」

そんな不安を感じている方には、リバース整体×ストレッチ×鍼灸という、ふたば式トリプルケアがぴったりです。

患者様からは

「今まで何回もぎっくり腰になってたけど、ここに通ってからは一度もない」

「ストレッチの方法も教えてくれて、再発防止に役立ってる」

というお声もたくさんいただいております。

ぎっくり腰は「急性腰痛」だけど、根本は慢性化のサイン

「ぎっくり腰=一時的な腰痛」と思って、痛みがひいたら放っておく…

これ、じつは非常に危険なんです。

なぜ、ぎっくり腰が何度も起こるのか?

それは、身体のバランスの崩れや神経の誤作動が起きているからです。

-

骨盤のゆがみ

-

腰回りの筋肉の硬直

-

ストレスによる神経の過敏状態

こういった問題があると、ちょっとした動作や疲労でも脳が「痛い!」と誤認し、ぎっくり腰が再発するのです。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院の「リバース整体」で根本改善

豊橋で鍼灸や整体を探している方におすすめしたいのが、ふたば接骨院・鍼灸院の「リバース整体」です。

なぜ“脳と神経”がカギ?

リバース整体は、ただのマッサージや矯正とは違い、「脳と神経にアプローチする施術」を取り入れています。

痛みは、実は“身体の問題”ではなく、“脳の誤作動”が原因になっていることが多いのです。

3つのアプローチで再発を防ぐ

-

神経調整(アジャスター)

→ 脳からの誤信号をリセット -

背骨・骨盤矯正

→ 土台からバランスを整える -

筋膜リリース・鍼灸

→ 筋肉の硬直を緩め、血流改善

ぎっくり腰の症状にピッタリ対応できる、非常に総合的なアプローチです。

自宅でできる!ぎっくり腰予防ストレッチ3選

施術と並行して、自宅でも予防できるストレッチをご紹介します。

※ぎっくり腰の急性期(痛みが激しい時)は行わないでください。

① 膝抱えストレッチ

-

仰向けに寝る

-

両膝を曲げて、胸の前で軽く抱える

-

10秒キープ × 3セット

効果:腰の筋肉を緩め、椎間関節の可動性UP

② 猫のポーズ(キャット&カウ)

-

四つ這いになる

-

息を吸いながら背中を反らす(カウ)

-

吐きながら丸める(キャット)

-

各10秒 × 5往復

効果:脊椎の柔軟性を高め、神経への圧迫を軽減

③ 太もも裏ストレッチ(ハムストリングス)

-

椅子に座って片足を前に伸ばす

-

つま先を自分に向けて、上半身を前に倒す

-

20秒キープ × 左右2セット

効果:骨盤の傾きを整え、腰への負担軽減

豊橋で鍼灸・整体をお探しならふたば接骨院へ

「病院では湿布だけだった…」

「どこへ行ってもまたぎっくり腰になる…」

そんな方にこそ、豊橋ふたば接骨院・鍼灸院を選んでいただきたいです。

-

神経調整で脳の誤作動をリセット

-

骨盤矯正で再発しにくい身体に

-

鍼灸で血流と回復力を最大化

これまでに何百人ものぎっくり腰の方が改善し、再発しにくい身体を手に入れています。

病院での対処だけで、ぎっくり腰は本当に治るのか?

朝の「グキッ」は突然に…ぎっくり腰の恐怖

朝起きて、何気なく布団から立ち上がろうとしたその瞬間、

「グキッ!」と腰に走る激痛——。

経験されたことのある方なら、その瞬間の衝撃と痛みの強さを忘れられないはずです。

これがいわゆるぎっくり腰(急性腰痛症)。

重たい荷物を持ったときや、くしゃみをした際などにも起こる、急性の強い腰痛です。

この痛みのあまり、多くの方がすぐに病院や整形外科を受診されます。

病院での処置はあくまで「応急処置」

病院では、まずレントゲン検査を行い、骨折などの明らかな異常がないかを調べます。

ほとんどの場合、「骨に異常はありません」と言われ、痛み止めの薬や湿布、安静の指示が出されます。

これはこれで正しい対処です。

急な痛みに対する「応急処置」としては有効であり、炎症を抑えて回復を促すために必要なステップです。

ですが——

本当の問題は、**その後どうするか?**という点です。

「またやってしまった…」を繰り返す人の共通点

病院での処置を受けたにもかかわらず、次のような経験をしている方は多いのではないでしょうか?

-

「少し良くなったと思ったら、また痛みが出た」

-

「痛み止めを飲んでいる間は楽だけど、切れるとまた痛む」

-

「最近は腰だけでなく、肩こりまでひどくなってきた」

これらはすべて、ぎっくり腰の根本的な原因にアプローチできていないことによって起きています。

ぎっくり腰と肩こりは“つながっている”

「えっ、腰と肩は関係ないのでは?」と思う方も多いでしょう。

実は、腰と肩は姿勢と筋膜のつながりを通じて、密接に関係しているのです。

たとえば、

-

長時間のパソコン作業で背中が丸くなる

-

猫背の姿勢で肩に力が入りっぱなしになる

-

骨盤が歪んで上半身のバランスが崩れる

こうした状態が続くと、腰に負担がかかりやすくなるだけでなく、肩こりにもつながるのです。

つまり、ぎっくり腰と肩こりは「別々の問題」ではなく、「体全体のバランスの乱れ」という共通の根本原因を持っているのです。

では、根本原因とは何か?

ぎっくり腰を何度も繰り返す人、病院に行っても改善しない人には共通の身体状態があります。

それは以下の3点です。

1. 姿勢の悪化・骨格のゆがみ

骨盤や背骨のズレにより、身体の重心が乱れ、腰や肩に偏った負担がかかるようになります。

2. 筋肉の柔軟性の低下

デスクワークや運動不足により筋肉が硬くなり、血流も悪化。炎症が起きやすくなります。

3. 神経のバグ(痛みの記憶)

痛みが長引いたり繰り返されたりすると、脳が“痛みを記憶”し、実際には回復していても「痛い」と感じるようになります。

これらの原因に目を向けず、湿布や薬だけで済ませていては、いつまでも「再発のループ」から抜け出すことはできません。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では“根本原因”に向き合います

当院では、ぎっくり腰や肩こりを一時的な痛みとしてではなく、体全体のバランスの崩れによって生じるサインと捉えています。

そこでご提供しているのが、「神経調整×背骨・骨盤矯正×整体」を組み合わせたリバース整体です。

リバース整体で行う3つのアプローチ

-

神経の調整

痛みの信号を過剰に受け取っている神経や脳に働きかけ、痛みの記憶をリセット。 -

骨格の矯正

歪んだ骨盤や背骨をやさしく整え、体の軸を安定させます(ボキボキしない安全な矯正です)。 -

筋肉のケア(鍼灸・筋膜リリース)

硬くなった筋肉やこわばった肩・腰の周辺をゆるめて、再発を防ぎます。

肩こりとぎっくり腰、実は同じ根本原因があることも

「腰の痛みと肩こり」「頭痛とぎっくり腰」

一見関係なさそうに思えるこれらの症状、実はすべて**“姿勢”と“身体のバランス”**というキーワードでつながっていることをご存じでしょうか?

日常生活でなんとなく感じる「肩の重だるさ」や「腰の違和感」「頭が重くなるような痛み」——

それらはそれぞれがバラバラに発生しているわけではなく、身体の歪みや筋肉の緊張が連鎖的に広がった結果として現れている可能性があります。

今回は、ぎっくり腰・肩こり・頭痛の関係性を深掘りし、根本改善のために必要な視点についてお話しします。

姿勢が崩れると、全身がバランスを失う

現代人にとって、長時間のデスクワークやスマートフォン操作は避けて通れない生活習慣です。

このような生活が続くと、

-

顎が前に出る

-

背中が丸くなる(猫背)

-

骨盤が後ろに倒れる

-

腰が常に緊張する

といった**不良姿勢(ゆがみ姿勢)**が定着していきます。

ここでポイントとなるのが、「人間の身体はつながっている」ということ。

一部の崩れは、時間をかけて全身に波及していきます。

肩こり・頭痛のメカニズム

たとえば、頭が前に突き出した姿勢が続くと、重たい頭を支えるために首の筋肉や肩の筋肉に常に負荷がかかるようになります。

この状態が慢性化すると、筋肉が硬くこわばり、

-

血行不良

-

酸素不足

-

老廃物の滞り

といった状態が発生し、それが肩こりとして現れます。

さらに、肩や首の筋肉の緊張が続くと、**後頭部の神経を圧迫して「緊張型頭痛」**を引き起こすこともあります。

「最近、肩こりがひどいと思っていたら、頭痛まで出てきた…」

という方は、まさにこの流れが身体の中で起こっている可能性が高いです。

骨盤のゆがみと腰への影響

肩・首まわりの筋肉が硬くなると、その緊張が背骨を通じて骨盤にも影響を与えます。

特に猫背姿勢では、骨盤が後ろに倒れ(後傾)、それを支える腰の筋肉に過度な負担がかかるようになります。

そしてある日突然、布団から立ち上がろうとしたり、物を持ち上げた拍子に、腰が限界を迎えて「グキッ」となる——それがぎっくり腰です。

つまり、頭痛・肩こり・ぎっくり腰は、**すべて姿勢やバランスの乱れから始まる“連鎖反応”**と言えるのです。

ぎっくり腰・肩こり・頭痛の共通点は「体の歪み」

これらの症状に共通するのは、次の3つです。

① 筋肉の緊張と血行不良

肩や腰の筋肉がこわばると、血流が悪化し、疲労物質や老廃物が溜まりやすくなります。これが痛みの元となります。

② 骨格の歪み

骨盤の傾き、背骨のねじれ、肩の高さの違いなど、身体の構造が歪むと、負担が特定の部位に集中し、結果として腰痛や肩こりが生じます。

③ 神経系の乱れ(自律神経・痛みの記憶)

慢性的な痛みが続くと、脳や神経が痛みを「記憶」してしまい、見た目には異常がなくても痛みや頭痛を感じ続けることがあります。これが神経のバグです。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では「トータルケア」で根本改善を

当院では、これらの連鎖症状に対して「痛いところだけをケアする」のではなく、**神経・骨格・筋肉のバランスをトータルに整える『リバース整体』**を行っています。

✅ 具体的なアプローチ

-

神経調整(脳と痛みの関係をリセット)

-

背骨・骨盤矯正(姿勢の軸を整える)

-

鍼灸・筋膜リリース(筋肉の柔軟性と血流を改善)

この施術により、頭痛・肩こり・腰痛の根本原因を改善し、症状を「繰り返さない身体」をつくることができます。

ぎっくり腰の本当の原因は“神経・骨格・筋肉の連携不全”

病院でぎっくり腰の対処を受けても再発してしまう原因。それは、症状の「根本」にアプローチできていないからです。

本当の原因には以下のようなものがあります:

1. 骨格の歪み(姿勢の崩れ)

背骨や骨盤が歪むと、筋肉に常に偏った負荷がかかり、特定の箇所だけが酷使されます。これがぎっくり腰の下地となり、同時に肩こりや首の痛みにもつながります。

2. 筋肉の柔軟性の低下

ストレッチ不足や運動不足で筋肉が硬くなると、わずかな動作でも筋肉が裂けやすくなり、炎症や神経圧迫を起こします。特に腰と肩周りの筋肉は連動しているため、どちらかが緊張するともう一方も影響を受けます。

3. 神経の誤作動(脳の痛み記憶)

最近では、「痛みは脳が感じている」という事実が広く知られるようになってきました。一度強い痛みを経験すると、脳がその痛みを記憶し、「本来治っている状態でも痛みを感じてしまう」状態になることがあります。これが神経のバグとも言われる現象です。

これら3つが複雑に絡み合い、ぎっくり腰を繰り返し、同時に肩こりなどの慢性症状も併発してしまうのです。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院の「リバース整体」で根本改善を

当院では、ぎっくり腰や肩こりを「一時的な痛みの解消」にとどめるのではなく、再発しない身体づくりを目的とした根本改善を行っています。

その核となるのが、当院オリジナルの【リバース整体(神経調整×背骨・骨盤矯正×整体)】です。

✅ リバース整体の3つの柱

-

神経へのアプローチ

脳と神経の伝達を整えることで、「痛みの記憶」をリセット。慢性腰痛・肩こりの再発を防ぎます。 -

骨格へのアプローチ

安全でソフトな背骨・骨盤矯正により、姿勢とバランスを改善。腰・肩への負担を軽減します。 -

筋肉へのアプローチ(鍼灸・筋膜リリース)

硬くなった筋肉や癒着した筋膜をやさしくゆるめ、血流・柔軟性を回復。即効性の高い鍼灸施術も取り入れています。

こんな方はぜひご相談ください

-

病院に行っても「異常なし」と言われたが腰が痛い

-

ぎっくり腰を何度も繰り返していて不安

-

肩こりがひどく、同時に腰にも違和感がある

-

湿布や痛み止めでその場しのぎをしている

-

姿勢を根本から改善したいと思っている

これらに当てはまる方は、当院のリバース整体がきっとお役に立てます。

ぎっくり腰も肩こりも、もう繰り返さない

ぎっくり腰も肩こりも、「結果」であって「原因」ではありません。

原因に対して適切にアプローチすれば、どちらも再発を防ぎ、快適な毎日を取り戻すことが可能です。

「また腰をやってしまうんじゃないか…」

「肩こりがひどくて、日常生活に集中できない」

そんな不安から解放される一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?

その腰痛、繰り返していませんか?

朝起きた瞬間、荷物を持ち上げようとしたとき、あるいは少しかがんだだけで「グキッ」と腰に走る激しい痛み——

そんな突然の腰の痛みを経験されたことはありませんか?

これはいわゆる**ぎっくり腰(急性腰痛症)**と呼ばれる状態で、誰にでも起こり得る身近な症状です。

ぎっくり腰は、腰の筋肉や関節に急激な負荷がかかることで炎症が起こり、強い痛みとともに動けなくなってしまうのが特徴です。まさに「立てない」「座れない」「歩けない」といった状態に陥り、日常生活が一瞬でストップしてしまいます。

さらに厄介なのが、その痛みが一時的に治まったとしても、またふとした拍子に再発してしまうということ。実際、ぎっくり腰を繰り返すうちに身体がかばう動きを覚えてしまい、慢性的な腰痛へと発展してしまうケースも少なくありません。

「またやってしまうんじゃないか…」という不安を抱えながら生活することは、精神的にも大きなストレスになりますよね。

では、なぜぎっくり腰は繰り返されるのでしょうか?

それは、表面的な痛みだけを対処しても、根本的な原因にアプローチできていないことが多いからです。たとえば、骨盤の歪み、インナーマッスルの低下、神経の誤作動(いわゆる“脳の痛みの記憶”)など、原因は多岐にわたります。

このような複雑な背景を理解したうえで、正しくケアし、再発を予防するための施術を受けることがとても大切です。

豊橋市にあるふたば接骨院・鍼灸院では、神経・骨格・筋肉の3方向からアプローチする「リバース整体」により、ぎっくり腰を一時的なものではなく、再発しない身体づくりへと導いています。

次回は、そんな「リバース整体」の詳しい施術内容や、なぜ再発予防に効果的なのかをご紹介いたします。

腰痛は誰にでも起こり得る“現代病”

「ぎっくり腰」と聞くと、多くの方が「重たい荷物を持ち上げたときに起こるもの」といったイメージを持たれるかもしれません。しかし実際には、日常のごく些細な動作でも突然発症することが非常に多いのです。

たとえば、

-

朝起きて布団から体を起こそうとした瞬間

-

顔を洗おうと前かがみになったとき

-

ソファから立ち上がったとき

-

くしゃみをした一瞬の衝撃で

こうした日常の中で、何の前触れもなく「グキッ」と腰に走る強い痛み。それが、いわゆる**ぎっくり腰(急性腰痛症)**です。

ぎっくり腰は、誰にでも起こり得る“生活習慣病”

ぎっくり腰は中高年に多いと思われがちですが、実際には20代〜30代の若い世代でも発症するケースは珍しくありません。その背景には、生活スタイルの変化と身体の使い方の偏りが深く関係しています。

特に以下のような生活習慣のある方は注意が必要です。

-

長時間のデスクワークで座りっぱなし

-

スマートフォンの長時間使用で前傾姿勢が続く

-

運動不足で筋肉が固くなっている

-

睡眠中に身体が冷えている

-

ストレスで筋肉が無意識に緊張している

こうした状態が続くと、筋肉や関節、神経にかかる負担が蓄積し、ある日突然それが限界を超えたとき、ぎっくり腰という形で痛みが現れます。

つまり、ぎっくり腰は特別な動作で起こるものではなく、日常の些細な動作が引き金になるのです。

「自分は大丈夫」と思っている方こそ、ぎっくり腰予備軍かも?

ぎっくり腰は、何の前触れもなく起こるという印象が強いかもしれません。しかし、実際には身体は日々サインを出しています。

たとえば、

-

朝起きたときに腰が重い

-

長時間座っていると腰がだるくなる

-

最近、背中や腰のハリが取れにくい

-

腰をかばうような姿勢をしている

-

足の左右で長さが違うように感じる

こういった症状がある場合、腰周りの筋肉や骨格、神経に負担がかかっている可能性が高く、ぎっくり腰予備軍である可能性があります。

これらを放置しておくと、ぎっくり腰が発症し、そこから慢性腰痛へと移行してしまう恐れもあります。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では、原因からアプローチします

豊橋市にある【ふたば接骨院・鍼灸院】では、ぎっくり腰や腰痛の根本原因に着目した独自の施術法「リバース整体(神経調整×背骨・骨盤矯正×整体)」を提供しています。

このリバース整体は、

-

神経へのアプローチ(脳が感じている痛みの信号を正常化)

-

骨格へのアプローチ(骨盤や背骨の歪みを安全に矯正)

-

筋肉へのアプローチ(鍼灸・筋膜リリースによる炎症や緊張の緩和)

という3方向からのトリプルアプローチで、ぎっくり腰の再発を防ぎ、腰が不安なく使える身体をつくることを目的としています。

ぎっくり腰=その場しのぎの対処では不十分

一般的な対処法としては、

-

湿布や痛み止め

-

整形外科での電気治療

-

マッサージや整体で筋肉をゆるめる

などがありますが、これらはあくまで症状の一時的な緩和に過ぎません。

再発を防ぐには、「なぜ腰に負担がかかっているのか?」という本当の原因に向き合い、身体の使い方そのものを見直すことが大切です。

「またやってしまった…」を防ぐために

ぎっくり腰は、その痛みだけでなく、「また再発するのでは…」という精神的な不安も大きな問題です。私たちはそうした不安を解消し、“予防”と“再発しない身体”を目指した施術と生活アドバイスを提供しています。

-

自分の姿勢を見直したい

-

骨盤の歪みが気になる

-

腰の不安を根本から解消したい

-

豊橋で信頼できる鍼灸・整体院を探している

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

なぜ腰痛は起こるのか? ぎっくり腰の原因を徹底解説

「重たいものを持ち上げたときにグキッと腰に痛みが走った」

「ただ前かがみになっただけなのに、腰が動かなくなってしまった」

そんな突然の激しい腰の痛み、つまり「ぎっくり腰」は、多くの方にとって非常につらい経験となります。

ですが、なぜこのような急性の腰痛——つまりぎっくり腰——が起こるのでしょうか?

実は、単なる筋肉疲労や無理な動作だけが原因ではありません。ぎっくり腰の背景には、**日常生活で積み重なる“隠れた原因”**が潜んでいるのです。

【1】姿勢の悪化・骨格の歪み

現代人の生活は、パソコンやスマートフォンに長時間向かうスタイルが当たり前になっています。こうした生活習慣が続くことで、無意識のうちに「前かがみの姿勢」「猫背」「左右非対称な体重のかけ方」などの悪い姿勢が固定化されてしまいます。

その結果、骨盤や背骨のバランスが崩れ、腰回りの筋肉に不自然な緊張が生まれます。この緊張状態が長く続くと、ある日突然「限界」を迎えてしまい、何気ない動作がきっかけでぎっくり腰を引き起こすのです。

「ただ立ち上がっただけで腰を痛めた」というのは、まさにこの典型的なパターンです。

【2】インナーマッスルの低下

私たちの身体には、見た目の筋肉(アウターマッスル)だけでなく、**深層部にあるインナーマッスル(深層筋)**が存在します。これらは、背骨や骨盤を内側から支え、姿勢の安定や関節の動きをサポートする大切な役割を担っています。

しかし、運動不足や加齢、デスクワーク中心の生活により、このインナーマッスルが衰えてしまうと、身体を支える力が不安定になります。その結果、ちょっとした動作で腰に集中的に負荷がかかり、ぎっくり腰につながるリスクが高まります。

インナーマッスルの衰えは見た目ではわかりにくいため、「自分は筋肉質だから大丈夫」と油断している方ほど注意が必要です。

【3】血流不足・筋膜の癒着

身体が冷えている、あるいは長時間動かない時間が多いと、筋肉の柔軟性は失われていきます。さらに筋膜という筋肉を包む組織が“癒着”し、スムーズな動きができなくなる状態に。

このような状態で急に動こうとすると、柔軟性を失った筋肉が断裂したり、周囲の組織に炎症が起こったりして、急性の腰痛=ぎっくり腰が起こることがあります。

特に冬場や、冷房の強い室内で長時間過ごすことが多い方は、身体が冷えやすく血行不良にもつながるため、注意が必要です。

【4】神経系の乱れ・脳の“痛み記憶”

意外に思われるかもしれませんが、ぎっくり腰の原因は「身体」だけにあるわけではありません。実は、**「脳と神経の働き」**も大きく関係しています。

近年の医学研究では、一度強い腰痛を経験すると、脳がその痛みを記憶しやすくなることが分かってきました。これにより、本来なら治っているはずの状態でも、脳が痛みの信号を過剰に受け取り、必要以上に痛みを感じるようになるのです。

このような状態を「神経のバグ」とも呼び、見た目には異常がなくても「慢性的な腰痛が続く」「繰り返しぎっくり腰になる」といった症状が現れます。

この場合、ただ筋肉をもみほぐすだけでは改善せず、神経や脳に対して適切なアプローチを行う必要があります。

当院が提供する“根本改善”のアプローチ

豊橋市南栄町にある【ふたば接骨院・鍼灸院】では、こうした複雑に絡み合うぎっくり腰・腰痛の原因を一つひとつ丁寧に分析し、**根本から改善するための「リバース整体」**を提供しています。

リバース整体とは?

-

神経調整:脳と神経の伝達異常(痛みの記憶)をリセット

-

背骨・骨盤矯正:身体の軸を整え、腰への負担を軽減

-

鍼灸・筋膜リリース:筋肉の緊張や炎症をやわらげる

この3方向からのアプローチにより、一時的な痛みの解消にとどまらず、再発しない身体づくりを徹底サポートします。

こんな方におすすめです

-

何度もぎっくり腰を繰り返している

-

腰痛が慢性化していてつらい

-

病院では「異常なし」と言われたけど、痛みが消えない

-

姿勢の悪さや骨盤の歪みが気になっている

-

鍼灸や整体でしっかりケアしたいけど、どこに行けばいいかわからない

ひとつでも当てはまる方は、ぜひ一度【ふたば接骨院・鍼灸院】へご相談ください。

まずは一度、あなたの身体を知るところから

当院では、初回のカウンセリング・検査に力を入れています。

あなたの生活習慣、姿勢、筋肉の状態、神経系の反応まで、丁寧にチェックし、あなたに合った最適な施術プランをご提案いたします。

ぎっくり腰や腰痛を「繰り返さない身体」にしたい方は、ぜひ私たちと一緒に、未来の健康をつくっていきましょう。

突然のぎっくり腰、その痛みどうしていますか?

朝、顔を洗おうとした瞬間「ピキッ!」——ぎっくり腰の突然の激痛にご注意を

ある朝、何気なく顔を洗おうと前かがみになった瞬間、「ピキッ」という鋭い痛みが腰を襲い、そのまま動けなくなってしまった——そんなご経験はありませんか?

これはいわゆる「ぎっくり腰」、医学的には「急性腰痛症」と呼ばれる症状です。

ぎっくり腰は、重いものを持ち上げた時だけでなく、洗顔やくしゃみ、立ち上がりといった日常の些細な動作でも突然起こります。中には「腰が砕けたような痛み」「腰が抜けたような感覚」と表現される方もいらっしゃいます。初期の激しい痛みが数日〜1週間ほどで和らぐこともありますが、適切なケアをしないと再発を繰り返す可能性が高く、やがて慢性腰痛へと移行してしまうことも少なくありません。

繰り返すぎっくり腰には、豊橋の鍼灸・整体で根本ケアを

痛みが和らぐと「もう大丈夫かな」と思ってしまいがちですが、ぎっくり腰が頻繁に起こるという方は、体の歪みや筋肉の緊張、骨盤のズレなど、根本的な問題を抱えているケースが多いのです。

豊橋市南栄町にある【ふたば接骨院・鍼灸院】では、こうしたぎっくり腰のお悩みに対して、単なるその場しのぎではなく「リバース整体(神経調整×背骨・骨盤矯正×整体)」という独自の施術でアプローチします。このリバース整体では、鍼灸による神経系へのアプローチと、骨格のバランスを整える矯正を組み合わせることで、再発しにくい身体を目指します。

特に、痛みの信号を「脳」がどう感じているかに着目した神経調整は、従来のマッサージや電気治療だけでは届かなかった部分にアプローチできる点が特徴です。

なぜ、ぎっくり腰が再発してしまうのか?

ぎっくり腰が繰り返される本当の理由とは?|豊橋鍼灸で根本から改善を目指すなら

ぎっくり腰は、ある日突然起こる激しい腰の痛みとして知られています。最初は痛み止めや安静で落ち着いても、しばらくすると再び同じ症状が現れる——。そんな経験を繰り返していませんか?

多くの方がぎっくり腰になると、整形外科で痛み止めを処方されたり、接骨院でマッサージを受けたりします。確かに、その場の痛みをやわらげるという点では効果的かもしれません。しかし、それらの対処法はあくまでも「一時的な対症療法」に過ぎず、「なぜ腰に負担がかかってしまったのか?」という本当の原因にアプローチできていないことが多いのです。

繰り返す腰の痛み——原因は一つではありません

ぎっくり腰を繰り返してしまう根本的な原因は、実にさまざまです。以下に主な原因をいくつかご紹介いたします。

1. 姿勢の悪さや骨盤の歪み

日常生活の中で無意識に行っている姿勢のクセ——たとえば、足を組む、片足に体重をかけて立つ、猫背の状態でデスクワークをするなど——が、少しずつ骨盤や背骨のバランスを崩していきます。これにより腰周辺の筋肉や関節に負担が集中し、ある日突然“限界”を迎えたときにぎっくり腰として表面化するのです。

2. インナーマッスル(深層筋)の低下

腰回りを支える筋肉の中でも、特にインナーマッスル(腸腰筋、多裂筋、腹横筋など)は体幹の安定に深く関わっています。これらの筋肉が加齢や運動不足、過度な疲労などで弱まると、腰椎を安定させる力が不足し、ちょっとした動きでも腰に強い負担がかかる状態になります。

3. 長時間同じ姿勢での作業

デスクワークや車の運転など、長時間同じ姿勢でいると筋肉が硬直し、血流が悪くなります。その結果、柔軟性を失った筋肉が少しの動きで損傷しやすくなり、ぎっくり腰の引き金となるのです。特に冷房の効いた室内で長時間動かない環境は、筋肉の冷えによるリスクも高まります。

4. 脳が痛みを記憶する「痛みのバグ」

意外に思われるかもしれませんが、最近の研究では「痛みは脳が感じ取るもの」であり、慢性的な腰痛の原因の一つに「脳が痛みを記憶し、必要以上に痛みを感じる状態(=痛みのバグ)」があることが分かってきました。

つまり、ぎっくり腰が繰り返される背景には、筋肉や骨格だけでなく、「脳と神経の異常反応」も関係している可能性があるのです。

豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では“本当の原因”にアプローチします

豊橋市南栄町にある【ふたば接骨院・鍼灸院】では、これら複雑な要因に対応すべく、「リバース整体(神経調整×背骨・骨盤矯正×整体)」という独自の施術法を提供しています。

リバース整体では、腰そのものだけにとどまらず、

-

神経系へのアプローチ(専門機器による脳・神経の調整)

-

骨格へのアプローチ(骨盤や背骨の歪み矯正)

-

筋肉へのアプローチ(鍼灸・筋膜リリースによる緊張の緩和)

という3方向からのアプローチを行います。

鍼灸治療がぎっくり腰に効果的な理由

鍼灸には、痛みの原因となるトリガーポイント(筋肉のしこり)に直接アプローチできるという特長があります。また、自律神経の調整や血流改善にも効果があるため、筋肉のこわばりや神経の興奮を抑えることができ、ぎっくり腰の根本改善をサポートします。

当院では、鍼灸だけでなく電気治療やソフトな手技も組み合わせており、「初めて鍼を受けるから不安…」という方にも安心して受けていただけるよう配慮しております。

ぎっくり腰を繰り返さないために

痛みが出てから慌てて対応するのではなく、「痛みが出にくい身体づくり」こそが最も大切です。豊橋ふたば接骨院・鍼灸院では、施術後のアフターケアとして、日常生活で気をつけるべき姿勢や、再発予防のためのストレッチ・体操も丁寧にお伝えしています。

「何度もぎっくり腰を繰り返してつらい」

「病院では異常なしと言われたけど、また不安」

「豊橋で根本から見てくれる鍼灸院を探している」

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

豊橋で人気の鍼灸×整体!ふたば接骨院のリバース整体とは?

ぎっくり腰を経験された方の多くが口にするのが、「あの痛みだけは二度と経験したくない…」という言葉です。

実際にぎっくり腰(急性腰痛症)は、発症した瞬間に動けなくなったり、仕事や家事が一切できなくなったりと、日常生活に大きな支障をきたします。

では、そのぎっくり腰をどうすれば“根本から改善”できるのか?

豊橋市南栄町にある【ふたば接骨院・鍼灸院】では、ぎっくり腰の原因を表面的な筋肉の炎症や関節のズレだけでなく、「神経系」「骨格のバランス」「筋肉の質」の3方向から捉え、独自の【リバース整体】という施術法を通じて、再発しない身体づくりをサポートしています。

繰り返すぎっくり腰には、単なるマッサージや湿布では不十分です

多くの治療院では、ぎっくり腰に対して「電気治療」や「マッサージ」「ストレッチ」などを行います。確かにこれらは、痛みのある部分に一時的な血流改善や筋緊張の緩和をもたらすため、施術直後には「楽になった」と感じる方も多いです。

しかしながら、こうした施術では本当の原因——たとえば骨盤の歪みや神経系の乱れ、インナーマッスルの機能低下——にはアプローチできていないケースが少なくありません。

結果として、

-

数週間後にまた同じ痛みが出る

-

痛みは軽くなっても違和感が残る

-

身体のバランスが崩れて他の部位まで痛み出す

といった“再発”や“二次的な不調”につながってしまうのです。

そこで、当院が開発したのが【リバース整体】

「神経調整×背骨・骨盤矯正×整体」を融合した独自施術

ぎっくり腰を本気で根本から改善したい方にこそ、ぜひ受けていただきたいのが当院オリジナルの【リバース整体】です。

この施術法は、3つの専門的なアプローチを組み合わせ、身体そのものの機能を“逆転=リバース”させ、本来の健康な状態へと導くことを目的としています。

✅ リバース整体の3本柱

1. 神経へのアプローチ(脳と痛みのつながりを正常化)

最新の医療研究では、痛みは筋肉や骨にあるだけでなく「脳が感じている」ということが明らかになっています。たとえば、患部がすでに回復しているにも関わらず、痛みが続くケースでは「脳が痛みを記憶している=神経のバグ」が原因となっている場合があるのです。

リバース整体では、専門機器(アジャスター)を用いて、脳や中枢神経への刺激を与えることで、この“痛みの記憶”をリセットし、神経の伝達異常を改善します。これにより、身体の修復指令がスムーズに届き、自然治癒力の発揮されやすい身体へと変わっていきます。

2. 骨格へのアプローチ(骨盤・背骨の歪みを整える)

腰に痛みが出ている方のほとんどに共通するのが、「骨盤のズレ」や「背骨の歪み」です。特にぎっくり腰の場合は、骨格のバランスが崩れて一部に過剰な負荷がかかり、その限界を超えたタイミングで急性痛が発生するというケースが少なくありません。

当院では、ボキボキしない安全な手技で骨盤や背骨の矯正を行います。力任せではなく、身体に負担のないソフトな矯正を心がけているため、施術後の違和感やリスクも最小限。施術直後から「姿勢が楽になった」「腰が軽くなった」と感じる方も多くいらっしゃいます。

3. 筋肉へのアプローチ(鍼灸・筋膜リリースで緊張・炎症をケア)

リバース整体では、鍼灸施術を取り入れている点も大きな特長です。鍼によってトリガーポイントや硬くなった筋肉に直接刺激を与えることで、筋肉の緊張や炎症を鎮め、痛みの原因を根本から和らげていきます。

特に鍼灸は、ぎっくり腰の「急性期(炎症・激痛がある時期)」にも「慢性期(違和感や再発が続く時期)」にも対応可能です。痛みの種類や状態に合わせて最適なツボや深さを調整するため、身体に過度な刺激を与えることなく、確実な効果が期待できます。

また、筋膜リリースや電気治療なども併用しながら、筋肉の質そのものを良い状態に戻していくことで、再発しにくい柔軟な腰まわりをつくっていきます。

「根本改善」だからこそ、再発予防まで見据えたケアを

リバース整体の施術は一回で全てが完了するわけではありません。しかし、「原因に対してアプローチ」する施術を重ねていくことで、身体は少しずつ“治る力”を取り戻していきます。

さらに、施術後には日常生活で気をつけるべき姿勢、立ち方・座り方・歩き方のポイントや、再発を防ぐためのストレッチや簡単な体操などもアドバイスさせていただきます。

ぎっくり腰でお困りの方の声

当院には、これまで豊橋市内外から多くのぎっくり腰に悩む方がご来院されました。その一部をご紹介します。

🎤 40代・会社員男性(豊橋市在住)

「毎年、寒くなると腰がピキッとなって動けなくなる状態が続いていました。他の治療院ではその場しのぎでしたが、ふたば接骨院のリバース整体を受けてからは再発しなくなりました。生活がとても快適になりました!」

🎤 30代・主婦(豊橋市大岩町)

「鍼灸は初めてで不安でしたが、説明が丁寧で安心して受けられました。翌朝には腰の痛みが軽くなっていて感動しました。」

豊橋鍼灸×リバース整体の施術の流れ

1. 初回カウンセリング

症状の背景、生活習慣、過去のケガの履歴まで丁寧にお伺いします。

2. 独自の検査

動作痛、自発痛、関節可動域などを総合的にチェックし、原因を特定します。

3. 治療説明

現在の身体の状態と、必要な治療法をわかりやすく説明いたします。

4. リバース整体の実施

-

神経調整(アジャスター機器による脳への刺激)

-

骨格矯正(安全な方法で骨盤・背骨を整えます)

-

筋肉調整(鍼灸・筋膜リリース・電気治療)

5. 状態確認・アフターケア

施術後の変化をチェックし、再発予防のためのストレッチや生活指導も行います。

豊橋でぎっくり腰にお悩みなら、まずはご相談を

ぎっくり腰は「その場しのぎ」のケアでは再発を防げません。大切なのは、本当の原因にアプローチし、根本から身体を変えることです。

ふたば接骨院・鍼灸院では、「なかなか治らない腰の痛み」にお悩みの方へ、オーダーメイドの施術を提供しています。

✅ 豊橋で鍼灸×整体を探している

✅ 繰り返すぎっくり腰から解放されたい

✅ 痛みのない安全な整体を受けたい

という方は、ぜひ一度ご相談ください。

こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です。

梅雨入りを迎える6月は、気温や湿度の変化が激しく、体調を崩しやすい季節です。

この時期になると「背中が重だるく痛む」「吐き気がして食欲がわかない」といったご相談が増えてきます。

特に背中の痛みと吐き気が同時に現れると、「もしかして何かの病気かも…?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際、こうした症状は筋肉や姿勢の乱れだけでなく、内臓の不調や自律神経の乱れが関係しているケースもあります。

この記事では、6月に多い「背中痛+吐き気」の原因と見極め方、整体で対応できるケースやセルフケアの方法まで、わかりやすくご紹介します。

不安を少しでも軽くするヒントとして、ぜひ最後までお読みください。

背中の痛みと吐き気…その症状、放置していませんか?

背中痛と吐き気が同時に起こる原因とは?

「背中が痛くて、しかも吐き気もする…」そんな症状が続くと、ただの疲れなのか、それとも何か重大な病気が潜んでいるのか、不安になりますよね。実は、背中痛と吐き気が同時に起こるのは、身体からのサインであることが多いのです。

この2つの症状が同時に現れる原因として考えられるのは以下のようなものです

-

・内臓からの関連痛(胃や膵臓など)

-

・筋肉や神経の過緊張

-

・自律神経の乱れ

-

・姿勢不良や血流障害

症状が長く続いたり、安静にしていても改善しない場合は、早めに原因を特定し、適切な対応をとることが大切です。当院では、こうした複合的な症状に対しても、丁寧なカウンセリングと検査で対応しています。

内臓疾患が隠れているケースも

「背中が痛い」と感じたとき、まず筋肉疲労や姿勢の崩れを思い浮かべるかもしれません。しかし、内臓疾患が原因で背中に痛みが出ることもあるため注意が必要です。

特に以下のような疾患では、背中痛と吐き気が同時に現れることがあります

-

・胃潰瘍・十二指腸潰瘍

-

・膵炎(左側の背中痛+吐き気)

-

・胆石症(右肩・背中の痛み+吐き気)

-

・腎盂腎炎などの腎臓疾患

-

・心筋梗塞などの心疾患

これらの疾患は、いずれも早期発見・早期治療が重要です。「何か変だな」と思ったときは、無理をせず、まず医療機関で検査を受けることを優先してください。

なお、病院で異常が見つからなかった場合でも、身体の不調は改善可能です。当院では内臓の疲れや自律神経の乱れにも対応した施術をご提供しています。

危険な症状の見極め方と受診のタイミング

次のような症状を伴う場合は、すぐに医療機関を受診してください。見逃すと命に関わるケースもあります。

-

・背中の激しい痛みと同時に吐き気・嘔吐・発熱がある

-

・痛みが左右どちらかに集中して鋭い痛みとして現れる

-

・食事の後に悪化する背中痛と吐き気

-

・冷や汗・息切れ・動悸を伴う場合

- ・安静にしていても痛みと吐き気が治まらない

逆に、動作や姿勢によって痛みが変化する場合や、ストレスや疲れが原因と考えられる場合は、整体でのアプローチが有効です。

当院では、「これって病気?」と不安を抱える方にも安心してご来院いただけるよう、必要に応じて医療機関との連携も行いながら対応しています。

背中痛と吐き気の原因で多い筋肉・姿勢・自律神経の乱れ

筋肉の緊張と神経圧迫による吐き気

現代人に多い「長時間のデスクワーク」や「スマートフォンの操作」は、肩や背中の筋肉に大きな負担をかけています。これにより、肩甲骨まわりや背骨に沿った筋肉が過緊張を起こし、神経や血管が圧迫されることがあります。

このような状態が続くと、痛みだけでなく吐き気や頭痛などの症状が伴うことも。特に、頚椎や胸椎まわりの神経が影響を受けると、自律神経系にも影響し、消化器の不調や吐き気として現れることがあるのです。

当院では、筋肉の深層までアプローチする手技を用い、硬くなった筋肉や関節の可動域を改善。圧迫された神経や血流を正常な状態に戻すことで、痛みだけでなく吐き気の改善にもつながります。

猫背やストレートネックが背中と内臓に与える影響

姿勢の崩れ、とくに猫背やストレートネックは、背中の痛みと吐き気を引き起こす原因の一つです。

猫背になると、胸が圧迫されて呼吸が浅くなり、内臓も圧迫されます。その結果、胃腸の働きが低下し、胃もたれや吐き気、食欲不振などが起こることがあります。また、ストレートネックは首や肩の筋肉を緊張させ、脳への血流低下による不快感を引き起こすこともあります。

当院では、姿勢分析を通じて根本的な原因を見つけ出し、骨格調整・筋肉バランスの回復を目指した施術を行います。施術後、「呼吸がしやすくなった」「胃の不快感が減った」というお声も多くいただいております。

ストレスによる自律神経の乱れがもたらす不調

背中痛と吐き気の背景には、ストレスによる自律神経の乱れが隠れていることが少なくありません。自律神経は、体のさまざまな機能を調整する大切な神経で、ストレスが強い状態が続くと、交感神経が過剰に働き、消化器の働きが低下します。

このような状態になると、

-

・胃のムカムカ

-

・胸のあたりの圧迫感

-

・背中全体の張りや痛み

などが複合的に現れ、非常に不快です。

当院では、筋肉や姿勢だけでなく、自律神経のバランスを整える施術や呼吸法の指導、内臓整体も組み合わせることで、ストレスからくる不調にも対応しています。

「検査では異常がないのに体調がすぐれない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

このように、背中痛と吐き気は筋肉・姿勢・神経のバランスが崩れることによって起こる場合も非常に多いのです。

当院で行う「背中痛+吐き気」へのアプローチ方法

症状の原因を特定する丁寧なカウンセリング

当院では、「背中の痛みと吐き気がある」という症状に対して、まずはその原因を明確にすることを最も重視しています。背中痛と吐き気は複合的な要因が重なって起こっているケースが多いため、ヒアリングの質が非常に重要です。

以下のような点を丁寧に確認します

-

・症状の出るタイミングや頻度

-

・姿勢や生活習慣

-

・ストレスの有無や自律神経の乱れが疑われるか

-

・内科などの検査歴と結果

このようなカウンセリングを通じて、「病院では異常がないと言われたけれど不調が続く」といった方でも、本当の原因を特定し、それに適した施術方針をご提案しています。

筋肉・姿勢・内臓のバランスを整える施術

「背中痛+吐き気」への施術は、単なるマッサージでは効果が薄いことが多いです。当院では、以下の3つのポイントに着目したアプローチを行います

-

1.筋肉の深層までアプローチする施術(トリガーポイント療法など)

→ 筋肉の緊張をほぐし、神経・血管の圧迫を解除します。 -

2.骨格(特に背骨や骨盤)の調整

→ 姿勢を整えることで内臓への圧迫を減らし、消化器機能の改善を図ります。 -

3.内臓整体や自律神経調整の手技

→ 胃腸の働きを整え、ストレスによる不調を緩和します。

このような多角的な施術を組み合わせることで、「背中の痛みが取れただけでなく、吐き気や胃の不快感もなくなった」といった声も多くいただいております。

再発を防ぐセルフケアと生活指導

施術によって一時的に症状が改善しても、生活習慣が変わらなければ再発のリスクは高いままです。そこで当院では、患者様のライフスタイルに合わせたセルフケアの提案にも力を入れています。

たとえば

-

・背中や肩甲骨をゆるめるストレッチ

-

・呼吸を深めるための姿勢改善トレーニング

-

・自律神経を整える入浴法や睡眠環境の見直し

-

・胃腸に優しい食習慣のアドバイス

特に「同じ症状を繰り返したくない」という方には、症状の背景から日常生活まで含めてサポートいたします。

「施術を受けたあとも自分でケアを続けられる」ことが、根本改善の鍵となります。

日常生活でできる!背中痛と吐き気を和らげるセルフケア

背中と肩甲骨周りをゆるめるストレッチ

背中の痛みと吐き気を和らげるには、肩甲骨周辺の筋肉の緊張を緩めてあげることがとても効果的です。筋肉がこわばることで神経や血管が圧迫され、痛みや内臓機能の低下、吐き気を引き起こすことがあるため、まずはこの部分を丁寧にストレッチしていきましょう。

おすすめの簡単ストレッチ

-

・肩甲骨寄せストレッチ

背中で両肘を後ろに引き寄せるようにして、肩甲骨を中央に寄せる動きを5秒キープ×10回 -

・タオルストレッチ

タオルの両端を持って背中の後ろに回し、上下に動かして背筋をほぐす -

・猫のポーズ(キャット&カウ)

四つん這いになって背中を丸めたり反らしたりを繰り返す動きで背骨を柔らかく保つ

1日数分のストレッチを習慣にすることで、痛みの軽減や姿勢改善にもつながります。症状の軽いうちに取り組むことが、重症化を防ぐ第一歩です。

呼吸法で自律神経を整える習慣

吐き気と背中痛の根底には、自律神経の乱れが関係していることが少なくありません。日常生活の中で、意識的に呼吸を整えるだけでも、自律神経に良い影響を与えることができます。

おすすめの呼吸法

-

・腹式呼吸:

鼻から4秒かけて息を吸い、お腹を膨らませます。口から8秒かけてゆっくり吐きながらお腹をへこませます。これを5〜10回繰り返します。 -

・4-7-8呼吸法:

4秒吸って、7秒止めて、8秒かけて吐く。心拍数を整え、リラックス状態をつくります。

呼吸が浅くなると交感神経が優位になり、筋肉もこわばりやすくなります。深い呼吸を意識することで、内臓の働きも整い、吐き気や胃の不快感も軽減しやすくなります。

消化器系の働きをサポートする生活習慣

消化器系の不調は、吐き気や背中痛を引き起こす一因となります。以下のような習慣を意識してみてください

-

・食べ過ぎ・早食いを避ける

→ 胃に負担をかけないことが重要です。 -

・よく噛んで食べる

→ 消化を助け、胃腸の動きをスムーズにします。 -

・寝る前2時間は食事を控える

→ 胃がしっかりと休まる時間を作ることが大切です。 -

・温かい飲み物を中心にする(常温〜ぬるめの白湯など)

→ 胃腸を冷やさず働きをサポートします。

こうしたちょっとした習慣の見直しが、吐き気や背中痛の軽減・再発予防につながります。

また、生活習慣の見直しに不安がある方には、当院でのアドバイスやセルフケア指導もご活用いただけます。

背中痛と吐き気に関するよくある質問

背中の痛みと吐き気が同時に起こるのはなぜ?

背中の痛みと吐き気が同時に起こる原因は、筋肉の緊張や姿勢不良、内臓の疲れ、自律神経の乱れなど複合的な要因によることが多いです。特に、背中の筋肉が緊張して血流が悪くなると、内臓の働きにも影響を与え、吐き気として現れることがあります。

また、胃や膵臓、腎臓、胆のうなどの不調が「関連痛」として背中に現れることもあります。背中の痛み=筋肉だけの問題ではないため、慎重な判断が必要です。

内科で異常がない場合、整体で改善できますか?

はい、内科で異常なしと診断されたにも関わらず症状が続く場合、筋肉や骨格、自律神経の問題が関係している可能性が高いです。こうした場合、整体による施術が非常に効果的です。

当院では、カウンセリングと検査を通じて、筋肉・姿勢・神経・内臓の状態を総合的に評価し、的確なアプローチを行っています。「病院では原因不明だったけど、ここで改善した」とのお声も多数いただいています。

どのくらい通えば症状は改善しますか?

症状の原因や重症度、生活習慣によって異なりますが、軽度な場合は1~3回の施術で大きな改善が見られることもあります。ただし、長年の姿勢不良や自律神経の乱れが関係している場合は、6~10回の継続的な施術+セルフケアの実践が必要になることが一般的です。

当院では、初回時にお体の状態をしっかりチェックし、無理のない通院計画をご提案しますのでご安心ください。

吐き気がある場合でも施術は受けられますか?

基本的には、症状の程度によりますが、吐き気があっても施術は可能です。ただし、以下のような場合には施術を一時見合わせ、まずは医療機関での診察をおすすめします

-

・嘔吐を伴う強い吐き気が続いている

-

・背中の痛みが激しく、呼吸や会話にも支障がある

-

・発熱や下痢などの消化器症状を併発している

一方で、慢性的な軽い吐き気や胃の不快感であれば、施術によって改善するケースが多く見られます。

施術後に気分が悪くなることはありますか?

まれに、施術後にだるさや軽い吐き気、眠気などが出ることがあります。これは、「好転反応」と呼ばれる体の自然な回復反応の一つで、血流や神経の流れが一時的に変化することによるものです。

ほとんどの場合は数時間〜1日程度でおさまり、次回以降の施術では起こらなくなります。もし症状が強く出た場合や不安がある場合は、すぐにご連絡いただければ対応させていただきます。

つらい背中痛と吐き気に悩んでいる方は、当院にご相談ください

「背中の痛み」と「吐き気」が同時に起こると、不安やストレスも大きくなり、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

「病院で異常なしと言われたけど、症状が続いている…」

「このまま我慢していて本当に大丈夫?」

そんなお悩みをお持ちの方に、私たちは寄り添い、根本からの改善を目指します。

当院では、丁寧なカウンセリングと身体の状態チェックをもとに、筋肉・姿勢・内臓・自律神経を多角的にアプローチする施術を行っております。

さらに、日常生活でのケア方法までしっかりサポートし、症状を繰り返さない体づくりをお手伝いします。

「もう大丈夫」と思える日常を取り戻すために、まずは一度、私たちにご相談ください。

あなたの身体と心に寄り添いながら、最適な改善プランをご提案いたします。

こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です。

6月に入り、湿度が高くなるこの季節は、体の不調が出やすい時期でもあります。特に、「背中の痛み」に悩まされる方が多くなり、「これってただの疲れ?それとも心臓に何かあるのでは…」と不安になることもあるのではないでしょうか。

実は、背中の痛みは筋肉や姿勢の問題だけでなく、心臓や内臓の異常が関係している場合もあります。そこで今回は、「背中痛 心臓」の関係性について、整骨院の視点から分かりやすく解説していきます。

心配な痛みの見分け方や、整体で対応できるケース、日常でできるセルフケア方法まで詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

背中の痛みは心臓と関係ある?放っておいてはいけない症状とは

背中の痛みが心臓から来ている可能性

背中の痛みと聞くと、まずは「筋肉疲労」や「姿勢の悪さ」を思い浮かべる方が多いと思いますが、実はまれに心臓などの内臓疾患が原因で背中に痛みを感じることがあります。特に左側の背中や肩甲骨の内側あたりに鈍く重い痛みを感じる場合、狭心症や心筋梗塞などの循環器疾患の可能性もあるため、注意が必要です。

心臓の異常によって引き起こされる背中の痛みは、安静時でも症状が続くことが多く、また運動や階段の上り下りで症状が悪化することもあります。何となくいつもと違う痛み方がする、冷や汗や息苦しさを伴う場合は、すぐに医療機関を受診してください。

少しでも不安な場合は、まずは病院で検査を受けたうえで、原因が筋肉や姿勢によるものであれば当院での施術が有効です。

心臓由来の背中の痛みの特徴とは?

心臓が関係する背中痛にはいくつかの特徴があります。以下のような症状がある場合は、整骨院や整体ではなく、まずは内科や循環器科での検査を優先してください。

-

・左肩や背中の奥にズンと重いような痛みがある

-

・冷や汗や胸の圧迫感、息切れを伴う

-

・急に背中に痛みが走り、吐き気や動悸がある

-

・運動やストレスを感じたときに痛みが強まる

これらの症状が見られる場合、心臓の血管に異常がある可能性があります。特に高血圧、糖尿病、高脂血症の方や喫煙者は注意が必要です。

一方で、心臓が関係ない背中の痛みの場合は、動作によって痛みが変化したり、姿勢を変えると楽になったりといった特徴が見られることが多いです。

放置すると危険なケースとそのサイン

もしも心臓由来の背中の痛みを「ただの肩こりや姿勢のせい」と自己判断してしまうと、命に関わるリスクが高まります。次のような症状が現れた場合は、迷わず救急対応が必要です。

-

・突然の激しい背中の痛みと同時に胸が締めつけられる

-

・痛みと同時に冷や汗や顔面蒼白、呼吸困難がある

-

・数分〜30分程度で自然に治まるが、繰り返す(狭心症の可能性)

これらのサインを見逃すと、心筋梗塞などの重篤な症状に発展することも。私たちの整骨院では、問診の際にこうした内臓疾患の可能性をしっかりと確認し、必要に応じて医療機関での検査を促すことも大切にしています。

まずは不安な点をご相談いただくことで、早期発見・早期対応につながります。

背中の痛みと心臓疾患の違いを見極めるポイント

整形外科的な背中痛の特徴

整形外科的、つまり筋肉や骨格、神経が原因の背中の痛みには、いくつか明確な特徴があります。これらを知っておくことで、心臓由来の痛みとの違いを見極める手助けになります。

-

・姿勢や動作によって痛みが増減する

-

・長時間のデスクワークや立ち仕事の後に痛みが出る

-

・朝起きたときが特に痛いが、動かすと和らぐ

-

・押すと痛むポイント(圧痛点)がある

これらは筋肉のこりや炎症、関節や神経への圧迫などが原因となっている可能性が高く、整骨院や整体院での施術が非常に効果的です。特に、慢性的な背中の痛みや、猫背や反り腰などの姿勢の問題がある方は、根本改善に向けたアプローチが重要です。

当院では、姿勢分析と筋肉のバランスをチェックし、本来の自然な動きや負担の少ない身体づくりをサポートしています。

心臓が原因でない場合に考えられる症状

背中の痛みが心臓以外の原因で起こることは多々あります。代表的な原因は以下のとおりです

-

・筋肉の緊張・炎症(肩甲間部の筋肉のこり)

-

・背骨の歪み(猫背やストレートバック)

-

・内臓疲労(胃腸や肝臓の疲れから来る反射痛)

-

・ストレスや自律神経の乱れ

特に現代人はストレス過多で、長時間同じ姿勢を取ることが多いため、背中の筋肉に過剰な負担がかかっているケースが非常に多いです。こうした要因からくる背中の痛みは、筋肉・骨格のバランスを整えることで大きな改善が見込めます。

なお、内臓の疲労からくる関連痛(関連痛とは、内臓の問題が筋肉や皮膚に痛みとして現れる現象)もありますので、痛みの質や場所の変化をしっかり観察することが大切です。

早期受診の判断基準

「背中が痛い…けど、病院に行くべき?整体に行くべき?」と迷われる方は多いです。以下の判断基準を参考にしてください。

まず病院での受診をおすすめするケース

-

・痛みとともに胸痛、息切れ、冷や汗、動悸がある

-

・安静にしていても痛みが続く

-

・高血圧・糖尿病・喫煙歴など心疾患のリスク要因がある

整骨院・整体で対応可能なケース

-

・姿勢や動作で痛みが増減する

-

・押すと痛いポイントがある

-

・同じ姿勢が長時間続いたときに痛みが出る

-

・ストレスがかかると悪化する感じがある

当院では、初回のカウンセリング時にしっかりと問診・検査を行い、必要があれば医療機関での検査をお勧めしています。そのうえで、筋骨格由来の痛みに対しては、根本改善を目指した施術を行っています。

当院で対応できる「背中の痛み」について

筋肉・姿勢の乱れが原因の背中痛とは

背中の痛みの中で、筋肉や姿勢の崩れが原因となるケースは非常に多く見られます。特にデスクワークやスマホ使用によって前かがみの姿勢が長時間続くと、肩甲骨まわりや背中の筋肉が硬直し、慢性的な痛みを引き起こすことがあります。

また、猫背・巻き肩・反り腰などの姿勢不良は、背骨や筋肉に過剰な負担をかけ、血行不良や神経圧迫を招き、痛みの原因となります。

当院では、患者様の姿勢の写真撮影や動作チェックを通じて、どこに負担がかかっているかを明確にします。さらに、手技療法や骨盤矯正を用いて筋肉と骨格のバランスを整える施術を行い、痛みの根本改善を目指します。

ストレスや自律神経の乱れとの関連性

あまり知られていませんが、背中の痛みにはストレスや自律神経の乱れが深く関わっていることもあります。精神的な緊張が続くと、交感神経が優位になり、筋肉が無意識に緊張してしまい、特に背中や肩まわりがこわばりやすくなります。

こうした状態が続くと、筋肉のコリや痛みだけでなく、睡眠の質の低下・慢性疲労・内臓機能の低下など、さまざまな不調に波及することがあります。

当院では、単なる筋肉のこりを取るだけではなく、呼吸法や自律神経を整えるための生活アドバイス、内臓調整を含む整体施術を組み合わせ、全身のバランスを調整します。特に「心臓は異常ないと言われたけど、背中がずっと重たい…」という方には効果的なアプローチです。

当院の施術でできるアプローチ内容

当院の施術では、以下のような多角的なアプローチで「背中の痛み」の根本改善を図ります。

-

・姿勢の歪みを整える骨格矯正(骨盤・背骨)

-

・肩甲骨や背中周囲の筋膜リリース・ほぐし

-

・自律神経の調整を目的とした内臓整体

-

・患者様一人ひとりに合わせたセルフケア指導

-

・生活習慣や体の使い方に関するアドバイス

痛みを「その場しのぎ」で終わらせず、再発しにくい身体づくりを目指した施術が当院の特徴です。

また、施術に不安がある方には丁寧に説明し、ご納得いただいたうえで進めていきますので、初めての方でも安心してご来院ください。

背中の痛みと心臓の不安を減らすためにできるセルフケア

日常生活での姿勢の改善方法

背中の痛みを予防・改善するには、日常生活での姿勢を見直すことがとても重要です。特に、デスクワークやスマートフォンの操作時に前かがみになる姿勢が長時間続くと、肩甲骨周りの筋肉が固まり、血流が悪化してしまいます。

以下のようなポイントを意識してみてください

-

・パソコンのモニターは目線の高さに合わせる

-

・背筋を伸ばし、骨盤を立てて座る(椅子に深く腰掛ける)

-

・長時間同じ姿勢を続けない(30分〜1時間に1回は軽く動く)

-

・スマホを見るときは顔の位置まで持ち上げ、うつむかないようにする

これだけでも、背中の筋肉にかかる負担は大きく軽減されます。

当院では、施術後に個別の姿勢改善指導も行っています。姿勢は“クセ”なので、継続的な意識とサポートが必要です。正しい姿勢を習慣化することで、自然と痛みの出にくい身体に変わっていきます。

背中まわりのストレッチと体操

背中の筋肉をほぐし、血流を促すためには、簡単なストレッチや体操を日常に取り入れるのがおすすめです。特に、肩甲骨を動かすことがカギになります。

おすすめのストレッチ

-

・肩甲骨を寄せる運動:肩を後ろに引いて、肩甲骨を背中の中心に寄せるように意識します。10回×3セット

-

・背伸びストレッチ:椅子に座ったまま両手を上げて背中を伸ばす

-

・胸の前の筋肉を伸ばす:壁に腕をついて、胸を張るようにしてストレッチ

これらを毎日数分続けるだけでも、背中のこりや痛みが軽くなり、心臓への負担感や不安感も和らぎやすくなります。

当院でも、ご自宅でできるセルフケアメニューを患者様の状態に合わせてご提案していますので、施術後にお気軽にご相談ください。

ストレスケアと自律神経バランスの整え方

ストレスが原因で交感神経が過剰に働くと、筋肉の緊張や背中の痛み、自律神経の不調を引き起こすことがあります。とくに「心臓に問題があるのでは?」という不安が続くと、心拍数が上がり、症状が悪化する悪循環に陥りがちです。

ストレスケアとしておすすめなのは以下のような習慣です

-

・深呼吸や腹式呼吸を意識して、リラックス状態をつくる

-

・寝る前のスマホ使用を控え、就寝環境を整える

-

・ぬるめのお湯にゆっくり浸かる(38〜40度がおすすめ)

-

・軽い運動や散歩を日常に取り入れる

また、当院では整体施術を通じて自律神経のバランスを整えるアプローチも行っており、「眠れるようになった」「不安感が減った」というお声も多数いただいております。

背中の痛みが取れない背景には、身体の緊張だけでなく、心の緊張が隠れていることもあります。痛みと一緒に不安感も解消したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

このように、日常生活でのちょっとした意識やセルフケアの工夫が、背中の痛みや心臓の不安を和らげるための大きな一歩になります。

背中の痛みと心臓に関するよくある質問

背中の痛みで病院に行くべきか整体に行くべきかの判断基準は?

これは多くの方が迷われるポイントです。背中の痛みがあっても、その原因が筋肉・骨格由来なのか、内臓(特に心臓)由来なのかによって、対応すべき医療機関は異なります。

以下のような症状があれば、まずは病院を受診してください

-

・背中の痛みとともに胸の圧迫感、冷や汗、動悸、息苦しさがある

-

・安静にしていても痛みが続き、時間とともに悪化する

-

・高血圧や糖尿病の既往歴がある方で突然の背中痛を感じた場合

逆に、動作や姿勢により痛みが増減したり、日常的な疲れやこりの延長としての痛みであれば、整骨院での施術が有効です。

当院では、初回のカウンセリング時に医療機関での受診が必要な症状かどうかの見極めも丁寧に行いますので、まずは安心してご相談ください。

心臓が原因でない背中痛はどのくらいで改善しますか?

症状の原因や慢性化の度合いにもよりますが、軽度の筋肉疲労や姿勢不良が原因であれば、1〜3回程度の施術で大きな変化を感じられることが多いです。

ただし、長年の姿勢のクセや慢性的なストレス、自律神経の乱れなどが関係している場合は、**継続的なアプローチ(6回〜10回程度)**が必要になるケースもあります。

当院では、初回時に施術の計画と期間の目安をご提案し、無理なく通院いただけるようサポートしています。

背中の痛みで動悸もある場合は危険?

はい、動悸と背中の痛みが同時に起こっている場合は注意が必要です。心臓や自律神経の異常が関係している可能性があり、特に以下のような症状がある場合は、すぐに病院を受診してください。

-

・背中と胸の圧迫感が同時に現れる

-

・冷や汗・息切れ・吐き気がある

-

・安静にしても動悸と痛みが続く

一方で、ストレスや不安、疲労からくる自律神経の乱れによって、一時的な動悸と背中痛が起こる場合もあります。検査で心臓に異常がなかった方は、整体での調整によって改善が見込めます。

一度病院で異常なしと言われた背中痛も整体で改善できますか?

はい、医療機関で「異常なし」と言われたけど痛みが続くというケースでは、整体の施術がとても有効です。こうした痛みの多くは、以下のような原因で起こっています

-

・筋肉のコリやハリ

-

・骨格の歪み(猫背・反り腰など)

-

・内臓疲労による反射的な痛み

-

・自律神経の乱れやストレス

当院では、医療機関では見逃されがちな筋・骨格・自律神経の状態を総合的にチェックし、的確なアプローチを行います。

「病院では異常がないって言われたけど…」と不安な方も、ぜひ一度ご相談ください。

施術を受けることで心臓に負担がかかることはないですか?

ご安心ください。当院では、患者様の状態を丁寧にカウンセリング・確認した上で施術を行います。万が一、心臓に負担をかけるようなリスクがあると判断した場合は、施術を控え、医療機関での受診を優先するようご案内しています。

また、施術内容も無理な力をかけず、身体に優しい手技中心ですので、体調に不安のある方でも安心してお受けいただけます。

事前の問診で不安な点や既往歴などをお伺いしておりますので、遠慮なくお申し出ください。

つらい背中の痛みは我慢せずに当院へご相談ください

背中の痛みは、放っておくと慢性化しやすく、日常生活の質を大きく低下させてしまう原因になります。また、痛みの裏に心臓など重大な疾患が隠れているケースもあるため、自己判断せず、早めの対処が大切です。

当院では、まずしっかりと問診・検査を行い、原因を丁寧に分析します。必要があれば医療機関の受診もご案内し、それ以外のケースでは筋肉や骨格、自律神経にアプローチするオーダーメイド施術を行います。

特に、「病院では異常なし。でも痛みは取れない」とお悩みの方には、根本からの改善を目指した整体が有効です。姿勢、筋肉、ストレス、内臓の疲労など、多方面からアプローチし、痛みを再発させない身体づくりをお手伝いします。

初めての方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧な説明とやさしい施術を心がけております。

つらい背中の痛みや不安な症状がある方は、どうぞお気軽に当院までお問い合わせください。

こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です。

梅雨入りとともに、蒸し暑さや気圧の変化が続くこの季節。なんとなく体が重くだるいと感じる方も多いのではないでしょうか?

特にこの時期は、気温や湿度の影響で筋肉や内臓の働きが乱れやすく、知らないうちに背中の痛みとして現れることがあります。

「単なる姿勢の悪さだと思っていたら、内臓の不調だった…」というケースも実は少なくありません。6月は体調を崩しやすい時期だからこそ、背中の痛みを軽く見ず、原因を見極めることが大切です。

この記事では、「背中痛と内臓疾患の関係」について詳しく解説し、整骨院で対応できるケース・できないケースの見極め方もご紹介いたします。

「この背中の痛み、大丈夫かな?」と感じたら、ぜひ最後までご覧ください。

【背中痛 内臓】の関係性とは?筋肉との違いを徹底解説

内臓由来の背中痛と筋肉性の背中痛の違い

背中が痛むと、「姿勢が悪かったかな」「筋肉痛かな」と思いがちですが、実は内臓が原因で背中に痛みが出るケースもあるのをご存じでしょうか?一見同じような痛みでも、その「質」や「出方」には明確な違いがあります。

筋肉性の背中痛は、動かしたときや同じ姿勢を長時間続けた後などに痛みが出やすく、マッサージやストレッチで緩和することが多いのが特徴です。一方で、内臓が原因の場合は動かしても痛みが変わらない、あるいはじっとしていてもズキズキ痛むなど、違和感の種類が異なります。

当院では、こうした違いを施術前の問診や検査で丁寧に見極め、適切な対応を行っています。「いつもの背中痛と違う」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。

内臓疾患が背中に痛みを起こすメカニズム

内臓と背中の筋肉は一見関係がないように思われがちですが、実は**「関連痛(かんれんつう)」**と呼ばれる現象によって密接に関係しています。これは、内臓の異常が脳を通じて、背中の特定の場所に「痛み」として誤認されて伝わるものです。

例えば、腎臓の異常は背中の下部、膵臓の異常は背中の上部〜中央、胆のうや胃の問題は肩甲骨周辺に痛みが出やすいという特徴があります。これらは神経のつながりによるもので、実際に痛みが出ている部分に直接の異常があるとは限りません。

このようなケースでは、いくら背中をマッサージしても根本改善には至らず、正確な原因の見極めが重要です。

背中痛が警告しているかもしれない主な内臓の病気

背中痛が症状として現れる内臓の病気には以下のようなものがあります。

-

・腎臓疾患(腎盂腎炎・腎結石):背中の下側やわき腹に痛み。発熱や排尿異常を伴うことも。

-

・膵炎・膵臓がん:背中の中央付近の鈍い痛み。食後に悪化する傾向。

-

・胆石症・胆のう炎:右側の背中や肩甲骨の裏側に痛み。

-

・胃潰瘍・胃がん:みぞおちの裏側(背中)に重苦しい痛み。

いずれも早期の対応が重要ですので、違和感を感じた場合には無理に整骨院で対処せず、速やかに医療機関を受診することが大切です。

注意すべき内臓疾患による背中痛の特徴とは

腎臓や膵臓の病気に見られる背中痛の特徴

腎臓の病気が原因の背中痛は、腰に近い部分や脇腹に鈍く広がるような痛みが多く見られます。特に腎結石は非常に強い痛みを伴い、尿に血が混じる、発熱がある、吐き気を伴うなどの症状が現れる場合があります。

また、膵臓に関する疾患(膵炎・膵がんなど)は、背中の中央に鈍く重たい痛みが持続する傾向があり、食後に悪化することがあります。痛みが腰のあたりにまで広がるケースもあり、身体の奥深くに痛みを感じるのが特徴です。

これらは筋肉性の痛みとは明らかに異なるため、こうした症状がある場合は早急な医療機関の受診が必要です。

胃・胆のう・肝臓由来の背中痛と症状の見分け方

胃や十二指腸の疾患では、みぞおちの裏側にあたる背中に痛みを感じることがあります。特に空腹時に痛みが増すような場合は、胃潰瘍や胃炎などの疑いがあります。

胆のうや肝臓が関係する背中痛は、右側の肩甲骨の下や背中上部に痛みを感じることがあり、特に脂っこい食事の後に痛みが出る傾向があります。

また、これらの疾患では痛み以外にも食欲不振・吐き気・体のだるさ・黄疸などの症状を伴う場合があるため、複数の症状がある場合は必ず医師の診断を受けましょう。

内臓疾患による背中痛のチェックポイント

以下のような症状がある場合、内臓疾患の可能性があります。

-

・動いても動かなくても痛みが変わらない

-

・発熱や倦怠感、食欲不振がある

-

・痛みが背中だけでなく、お腹や胸にもある

-

・痛みがじわじわ続き、だんだん悪化している

-

・排尿や食事と関連して痛みが強まる

このような症状がある場合は、整骨院での施術よりもまず医療機関の受診が必要です。自己判断せず、必ず専門機関での検査を受けるようにしましょう。

整骨院で対応できる背中痛とできない背中痛

筋肉や姿勢が原因の背中痛への施術アプローチ

整骨院で対応できる背中痛の多くは、筋肉の緊張や骨格の歪み、悪い姿勢などが原因です。とくにデスクワークやスマートフォンの長時間使用で猫背になりやすく、肩甲骨周辺の筋肉が固まり、背中の張りや痛みを引き起こします。

当院では、まず背中周辺の筋肉バランスをチェックし、硬くなった部位をやさしく緩めながら、姿勢を整える骨盤・背骨調整を行います。これにより筋肉の血流が改善され、痛みの軽減や動きのスムーズさを実感していただけます。

「気づいたらいつも同じところが痛む」「姿勢が悪いのは自覚している」という方は、整骨院でのケアがとても効果的です。

内臓の問題が疑われる場合の当院の対応

背中痛の原因が筋肉や骨格ではなく内臓疾患の可能性があると判断した場合、当院では無理な施術は行わず、速やかに医療機関への受診をおすすめしています。

例えば、「じっとしていても痛む」「食後や排尿後に痛みが増す」「体の深部に鈍い痛みがある」といった症状がある方には、問診時点でそのリスクをお伝えし、施術を中止する場合もあります。

私たちは、「痛みの根本原因を見極めること」を最優先に考えています。施術による悪化を防ぐためにも、判断が難しい場合はご遠慮なくご相談ください。

整骨院と医療機関の使い分けで早期改善を目指す

整骨院と医療機関は、それぞれ得意分野が異なります。筋肉・骨格・姿勢などに起因する機能性の痛みは整骨院、内臓由来の疾患は病院が適しています。

大切なのは、症状の原因に合った場所で適切な処置を受けること。背中痛を「いつものことだから」と放置してしまうと、見逃してはいけない病気のサインを見過ごしてしまうかもしれません。

当院では、お身体の状態を見ながら最適な対応をご案内しておりますので、「まずは相談だけでも」という方も安心してご来院ください。

当院が行う背中痛への施術内容と通院の流れ

施術前のカウンセリングと身体評価について

初めて当院へご来院された方には、まず丁寧なカウンセリングを実施しております。症状の出方や頻度、痛みの質、日常生活での動作などを詳しくヒアリングしながら、原因の特定に繋がる情報を収集します。

その後、身体の動きや姿勢のクセ、筋肉の状態をチェックすることで、筋肉性の痛みなのか、内臓の関連痛が疑われるのかを見極めていきます。

この段階で、整骨院の施術で対応できると判断できた場合にのみ、施術へと進みますので、安心してお任せください。

骨盤・背骨の調整と深部筋へのアプローチ

施術では、骨盤や背骨の歪みを整える整体手技に加え、深部の筋肉(インナーマッスル)にアプローチする手技療法を行っていきます。これにより、慢性的に凝り固まった背中の筋肉を緩め、血流の改善と自然治癒力の向上を図ります。

施術はソフトで痛みの少ない手技を中心に行っており、初めての方やご高齢の方でも安心して受けていただけます。症状によっては、特殊な手技やストレッチ療法を組み合わせて行うこともあります。

自宅ケアの指導と生活習慣の見直しサポート

施術の効果を長く保つために、ご自宅でできる簡単なストレッチや姿勢改善のアドバイスも積極的に行っています。たとえば、背中の筋肉をほぐすセルフマッサージや、肩甲骨を動かす体操など、症状や生活スタイルに合わせた内容を個別にご提案しています。

また、日常生活での椅子の座り方やデスク環境、寝具の選び方なども見直すことで、根本的な改善を目指します。再発防止のためのトータルサポートもお任せください。

背中痛 内臓に関するよくある質問

背中痛で内臓の病気が疑われるときは何科に行けばいい?

症状によって受診すべき診療科は異なります。腎臓が疑われる場合は泌尿器科、胃や膵臓・胆のうなどの消化器が関係する場合は内科・消化器内科が適しています。

整骨院では診断ができないため、まずは医師の診察を受け、必要な検査をしていただくのが安心です。迷う場合は、かかりつけの内科で相談することをおすすめします。

内臓の病気か筋肉のコリか見分ける方法は?

大きな見分け方のポイントは、動作と連動して痛むかどうかです。筋肉性の痛みであれば、体を動かすと痛みが強くなったり、逆にほぐすと軽くなったりします。

一方、内臓由来の痛みは、動いても安静にしていても痛みが続く傾向があり、倦怠感や発熱、吐き気などの全身症状を伴うことがあります。明らかに異変を感じた場合は、医療機関での診察を優先しましょう。

内臓が原因なら整骨院で施術を受けてはいけない?

はい、内臓疾患が原因の場合は整骨院での施術は不適切です。内臓疾患は内科的治療が必要なため、誤った対応をしてしまうと悪化する可能性もあります。

当院では、問診や触診で内臓疾患が疑われる場合には、施術を行わずに速やかに医療機関への受診を案内しています。安全を最優先にしておりますので、安心してご相談ください。

背中の痛みが内臓のせいでも改善できるケースはある?

まれに、内臓の機能低下により自律神経が乱れ、結果的に筋肉の緊張が強まるというケースもあります。こうした場合は、医師の治療と並行して整骨院での施術を受けることで、緊張の緩和や回復力の促進に繋がることもあります。

ただし、必ず医師の許可のもとで対応いたします。ご希望があれば、併用の可否を医師に確認してからご相談ください。

整骨院で相談だけでもできますか?

もちろん可能です。「これって整骨院に相談してもいいのかな?」と迷っている方も、まずはお話を聞かせてください。症状の内容を伺ったうえで、当院で対応可能か、病院を紹介すべきかを丁寧にご案内いたします。

ご相談は無料ですので、背中の痛みで不安を抱えている方は、ぜひ一度ご連絡ください。

背中の痛みに不安を感じたら、まずは当院へご相談ください

背中の痛みは単なる筋肉の疲労だけでなく、内臓からのSOSである可能性もあります。大切なのは、「ただのコリ」と自己判断せず、しっかりと体の声に耳を傾けることです。

当院では、カウンセリングと身体評価を通じて、整骨院で対応できる痛みなのか、医療機関に相談すべきかを判断し、必要に応じて専門機関をご紹介しています。

「痛みがあるけど、どこに相談すればいいかわからない」という方こそ、ぜひ一度当院までご相談ください。

背中痛の原因を一緒に見極め、安心できる毎日を取り戻しましょう。

Google口コミ

★★★★★ スタッフの皆様全員が親切で丁寧なので、気持ち良く利用させていただいています。12月初旬から交通事故による腰痛や肩首の痛みから通院していますが、毎回の施術だけでなく、現状の体の状態や日常的に自分で気を付けられるポイントの説明など、非常に助かっています。朝や夜もやっているので出勤前後に通える事、急な予定変更にも柔軟に対応いただける事も、働きながら通う身としては非常に便利で助かっています。

★★★★★ 2年ほど前から続く慢性的な腰痛で悩んでいたところ、父から豊橋にあるふたば接骨院さんを紹介してもらいました。 最初に体全体の状態を診てもらったところ、骨盤が左右に傾いてしまっている状態とのことでした。 骨盤矯正に加え、電気治療や針治療を行うことで、骨盤周りの筋肉をほぐしてもらいました。 おかげさまで痛みもかなり和らぎ、力仕事中心の仕事にも支障をきたすことがなくなりました。 受付のスタッフさんや先生方達の対応も優しく丁寧で、また、先生方達は国家資格を持っているとのことなので安心して受診することができると思います!

★★★★★ 10年以上前から腰痛やギックリ腰に悩んでおりました。しかし慣れてしまっていた為特に治療もせず放置していました。ただ、転職をするタイミングで腰痛により新しい職場の方に迷惑をかけることが無いように治療を受けようと思い立ちました。そこで、豊橋の接骨院で探していたところネットの評価も良かったことからふたば接骨院さんにて治療を受けました。カウンセリングから始まり非常に丁寧に対応、治療をしていただき毎日鈍痛があった腰が日に日に減っていき、重いものを持つ時や体制を変える時も腰痛のことを考えずに済むようになりました。 大変ありがたいと思っています。