冬になると腰が痛くなる?整体で乗り切る腰痛対策|ふたば接骨院・鍼灸院

寒い冬になると、「朝起きたときに腰が痛い」「動き始めると腰に違和感がある」「暖房の効いた部屋から外に出た瞬間に腰がピリッとする」といった経験はありませんか?特に冬場は、気温の低下によって筋肉や関節が硬くなり、血流も悪くなることで腰痛が悪化しやすくなります。

さらに、寒さによって身体を縮こませるような姿勢をとりがちになるため、骨盤や背骨に余計な負担がかかりやすく、それが慢性的な腰痛の引き金になることもあります。加えて、冬は外出や運動の機会が減り、体幹やインナーマッスルが弱くなることで、腰を支える力が低下してしまうのです。

こうした冬特有のリスクに対し、有効な対策のひとつが「整体」です。整体では、骨格の歪みや筋肉の緊張を的確に見極め、手技によって体のバランスを整えることができます。腰痛の根本的な原因が骨盤のズレや姿勢の乱れである場合、整体による調整は非常に効果的です。

また、整体の施術は単なる痛みの緩和にとどまらず、血流改善や神経の働きの正常化、筋肉の柔軟性向上にもつながるため、冬にありがちな“動き出しの鈍さ”を改善するサポートにもなります。身体のメンテナンスとして、定期的な整体を取り入れることで、腰に負担のかかりにくい身体作りが可能になります。

整体は「痛くなってから受けるもの」ではなく、「痛みを予防するための選択肢」として活用するのが理想です。寒い季節こそ、自分の身体としっかり向き合い、整体でのケアを通じて腰痛のない快適な冬を過ごしましょう。

なぜ冬に腰痛が悪化しやすいのか?

冬になると、「朝起きると腰が痛い」「体を動かすたびに違和感がある」といった腰痛の訴えが増えてきます。実はこの時期、腰痛が悪化しやすい背景には、いくつかの要因があります。

1. 筋肉が冷えて硬くなる

気温が下がると筋肉が冷えて血流が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。特に腰まわりの筋肉は、上半身と下半身をつなぐ大切なパーツ。ここが硬くなると、関節の可動域が狭まり、ちょっとした動きでも痛みを引き起こす原因になります。整体では、こうした筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を取り戻すためのアプローチが可能です。

2. 姿勢が悪くなりやすい

寒さから身を守ろうとして、体を丸めるような姿勢を取りがちです。肩をすぼめて背中を丸めた姿勢は、骨盤を後傾させ、猫背の状態を作り出します。このような悪い姿勢は腰に余計な負担をかけ、慢性的な腰痛の原因になります。整体では、骨盤の歪みや背骨のバランスを調整することで、正しい姿勢を取り戻すサポートを行います。

3. 運動不足になりがち

冬は寒さの影響で外出が減り、運動不足に陥りやすくなります。すると筋力が低下し、特に体幹部のインナーマッスルが弱くなることで、腰を支える力が失われていきます。これが腰への負担を増やし、痛みの慢性化を招くのです。整体では、施術とあわせてインナーマッスルを意識したトレーニングや生活習慣の指導も行われ、腰痛の根本改善につながります。

このように、冬の腰痛には気温だけでなく、姿勢や筋力、生活習慣が大きく関わっています。だからこそ、単にその場の痛みを抑えるのではなく、体のバランスを根本から整える整体が効果的です。冬場こそ整体の施術を活用して、腰痛の予防と改善に取り組んでみてはいかがでしょうか?整体を継続的に取り入れることで、痛みのない冬を目指すことができます。

冬の腰痛を防ぐための日常生活のポイント

冬の寒さは、腰痛を悪化させる大きな要因になります。だからこそ、日常生活の中で“体を冷やさない工夫”をしっかり行うことが重要です。特に腰まわりを冷やさないように、腹巻きやカイロを活用して温めるのがおすすめです。寝るときにも、お腹や腰を冷やさないような服装を選び、体温をしっかり守りましょう。

また、寒さの影響でつい背中を丸めて歩いたり、猫背になりがちですが、それが腰痛を引き起こす原因になることもあります。整体の現場でも、姿勢の乱れが腰への負担を増やしているケースは非常に多く見られます。寒い時期こそ、背筋を伸ばし、骨盤を立てる意識を持つことが大切です。

長時間同じ姿勢でいることも筋肉を固めてしまい、腰に悪影響を与えます。1時間に一度は立ち上がって軽くストレッチを行いましょう。腰を左右にひねる動きや、前屈・後屈といった簡単な体操でも、腰の負担を和らげる効果があります。整体では、こうした日常的な動きのアドバイスも含めて、トータルにサポートしてくれるのが魅力です。

さらに、湯船に浸かる習慣も腰痛予防には欠かせません。シャワーで済ませず、しっかりと温まることで筋肉の緊張が和らぎ、血流が促進されます。整体施術の後にも入浴は推奨されており、体を整えた状態を長持ちさせる手助けになります。

このように、冬の腰痛対策には整体の力と日常生活の見直しがセットで重要です。痛みが出てからではなく、出る前から整体を活用して、腰にやさしい毎日をつくりましょう。

整体で「冬の腰痛」を根本から改善

では、冬の腰痛を改善するために整体がどのように役立つのかを見ていきましょう。

骨格の歪みを整える

腰痛の原因の一つは、骨盤や背骨の歪みです。整体では、体全体のバランスを見ながら、歪んだ骨格を元の正しい位置に整えていきます。これにより、筋肉や関節にかかる無理な負担が解消され、痛みの根本改善が可能になります。

筋肉と神経のバランスを整える

寒さで硬くなった筋肉を手技で緩め、神経の伝達をスムーズにすることで、動きやすく痛みの出にくい体へと導きます。整体によって深層筋やインナーマッスルまでアプローチすることで、体の内側から腰痛を改善することができます。

姿勢改善のサポート

整体では、日常生活での姿勢や動作についてのアドバイスも受けられます。たとえば、正しい立ち方・座り方・寝方、靴の選び方なども指導してもらえるため、自宅でも再発予防に取り組むことができます。

定期的なメンテナンスで予防につなげる

冬の間だけでなく、整体を定期的に受けることで、体の歪みを早期に見つけて対処することができます。「痛くなってから」ではなく「痛くなる前に通う」ことで、快適な日常をキープしやすくなります。

整体による施術は、その場しのぎのマッサージとは異なり、「なぜ痛みが出ているのか?」という根本原因を追求しながら身体を整えるアプローチです。特に冬場は、体が縮こまりがちになり、筋肉の柔軟性が低下しやすい季節。そうした状態を放置すると、知らないうちに骨格のズレや筋力バランスの乱れが蓄積されてしまいます。

このような悪循環を断ち切るには、整体で体の機能を定期的にリセットしておくことが非常に重要です。ふたば接骨院で採用しているリバースボディ療法では、骨格矯正とともに神経や筋肉へのアプローチを通して、全身の連動性を高め、腰だけでなく肩こりや姿勢の崩れなどにも効果が期待できます。

また、整体は一時的な痛みの改善だけでなく、予防という観点でも非常に有効です。たとえば、冬の初めに定期的な整体を受けておけば、筋肉や関節の可動域を広げ、寒さによる急なぎっくり腰のリスクも大幅に軽減されます。

「まだ大丈夫」と思っている方こそ、ぜひ整体で身体の声に耳を傾けてみてください。健康な身体づくりの第一歩として、整体を日常の習慣に取り入れることで、腰痛知らずの冬を迎えることができるでしょう。

ふたば接骨院の整体で、冬の腰痛とサヨナラしよう

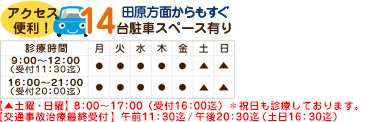

冬になると、「朝起きると腰が固まっているように感じる」「寒さで体がこわばり腰に痛みが出る」など、腰痛に悩む方が増えてきます。そんな季節特有の不調に対し、愛知県豊橋市南栄町にある「ふたば接骨院・鍼灸院」では、根本からの改善を目指す整体施術を提供しています。

ふたば接骨院の整体は、単なるマッサージや対症療法ではありません。腰痛の根本原因である骨格の歪みや筋肉のアンバランス、神経の緊張、そして日々の姿勢や生活習慣にまで着目し、患者様一人ひとりに最適な整体プランを構築します。特に寒さによって筋肉が硬くなりやすい冬は、身体全体のバランスが崩れがち。整体を通じて、骨盤や背骨を正しい位置に戻し、腰への負担を減らすことができます。

初めて整体を受ける方には、「どこまで見てもらえるのか」「痛くないか不安」と感じる方も多いですが、ふたば接骨院ではその不安を払拭する丁寧な対応を心がけています。初回体験では、痛みの部位だけでなく、全身の状態を詳しく検査し、原因を明確化。そのうえで、わかりやすく説明しながら整体を行うため、安心して施術を受けることができます。

また、ふたば接骨院の整体は、施術だけで終わらせません。再発を防ぐための正しい姿勢指導や、寒い季節でもできるセルフケア、インナーマッスル強化のためのアドバイスなど、アフターケアも充実しています。整体を生活の一部として取り入れることで、腰痛が起きにくい身体づくりが可能になります。

冬の腰痛を放っておくと、慢性化してしまう可能性もあります。痛みが悪化する前に、ぜひふたば接骨院の整体で体を見直し、寒さに負けない快適な冬を手に入れましょう。整体によるケアで、「もう繰り返さない」未来へ、一歩踏み出してみてください。

冬こそ「整体」で腰痛予防を!

冬は気温が下がり、筋肉が冷えて血行が悪くなることで、腰痛が起こりやすくなります。さらに、寒さからくる猫背や運動不足も腰に負担をかけ、痛みを引き起こす原因になります。特に朝起きたときや長時間座っていたあとなど、動き始めに「ズキッ」とした痛みを感じる方も多いのではないでしょうか?

そんな冬の腰痛対策におすすめなのが、「整体」です。

整体では、筋肉の緊張や骨格の歪みを整えることで、血流を改善し、痛みの根本原因にアプローチします。例えば、ふたば接骨院が行っている「リバースボディ療法」では、背骨や骨盤のねじれを矯正し、神経と筋肉の伝達をスムーズにしながら、身体全体のバランスを正常な状態へと戻します。

特に冬場は無意識に体を縮こめる姿勢が増えるため、姿勢の悪化が慢性的な腰痛につながりやすい時期。整体で骨格のバランスを整え、深層筋(インナーマッスル)を鍛えることで、寒さに負けない「痛みの出にくい身体」をつくることが可能です。

「整体って、痛みが出てから通うもの」というイメージがあるかもしれませんが、実は予防のために通うことがとても効果的。腰痛に悩まされない生活を送るためにも、冬こそ整体で身体のメンテナンスを始めてみませんか?

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

「朝起きると腰が重い…」その腰痛、整体で根本改善できるかもしれません

「朝起きると腰が重い…」「座っている時間が長くなると痛くなる…」「湿布や痛み止めで何とかごまかしている…」

そんな腰痛に悩まされている方は非常に多いです。実際、現代人の8割以上が一生に一度は腰痛を経験すると言われており、慢性化しているケースも少なくありません。

その原因としてよく知られているのは、筋肉の疲労や加齢による変化などですが、」実は「生活習慣の乱れ」や「姿勢の悪さ」が大きく関係していることをご存じでしょうか?長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、運動不足、片側に偏った荷物の持ち方など、日常の何気ない行動が骨格の歪みや筋肉のバランス崩れを引き起こし、腰痛を慢性化させているのです。

そこで注目されているのが、整体による根本改善です。整体は単なるマッサージとは異なり、骨格・筋肉・神経・姿勢といった体の構造すべてにアプローチできる専門的な施術法です。特に腰痛においては、整体によって骨盤や背骨のゆがみを整えることで、痛みの原因を直接改善していくことが可能です。

さらに整体では、施術だけで終わりではありません。日常生活の姿勢指導や、自宅でできるセルフケア・ストレッチ方法のアドバイスなど、**整体と生活改善の両輪で「再発しにくい体づくり」**をサポートします。

「年齢のせいだから仕方ない」と諦めていた慢性腰痛も、整体によって大きく改善する可能性があります。腰痛に悩まない快適な日々を手に入れるために、まずは整体で自分の身体の状態を見直してみませんか?

なぜ腰痛は繰り返すのか?その原因は「生活」にある

慢性的な腰痛に悩んでいる方の多くは、「筋肉が硬くなっている」「冷えやすい体質だから」といった表面的な原因に目を向けがちです。しかし実際のところ、腰痛の本当の原因は、日々の生活の中に潜む「姿勢のクセ」や「骨格のゆがみ」にあることが非常に多いのです。

例えば以下のような生活習慣、心当たりはありませんか?

-

デスクワークで長時間、同じ姿勢で座っている

-

スマホを見るとき、首や背中が前に出ている

-

座る時に無意識に足を組んでいる

-

重たいカバンをいつも片側の肩にかけている

-

運動不足で筋力が低下している

-

冷え性で血流が悪く、身体が硬くなりやすい

こうした小さな生活習慣の積み重ねが、骨盤や背骨のゆがみを引き起こし、結果的に腰への負担を増やしているのです。そして一度ゆがんだ身体は、自然に元に戻ることはほとんどありません。そのまま放置しておくと、腰痛は何度も繰り返すようになります。

こうした背景から、最近では「生活のクセを見直すこと」と同時に、整体で身体のバランスを整えることが注目されています。整体では、骨格のゆがみを整えるだけでなく、筋肉・神経の状態もチェックし、根本原因にアプローチすることが可能です。

さらに整体では、施術によって得られた正しい姿勢を維持するための生活指導も行います。例えば、座り方・立ち方・歩き方、そして寝るときの姿勢まで含めて指導されることが多く、日常生活の中で再び身体がゆがまないようにするサポートも万全です。

「いつものことだから仕方ない」「年齢のせい」と諦めている腰痛でも、整体による定期的なケアと生活改善の組み合わせで、大きく変わる可能性があります。慢性的な腰痛に悩んでいる方こそ、整体を通じて自分の身体と真剣に向き合ってみる価値があるのではないでしょうか。

整体で生活をリセット。腰痛の“本当の原因”にアプローチ

腰痛が慢性化してしまう原因の多くは、日常生活の中に潜んでいます。姿勢の悪さ、運動不足、偏った体の使い方などが積み重なることで、骨格がゆがみ、筋肉や神経に過剰な負担がかかってしまうのです。こうした根本的な原因に対して働きかける方法として、今注目されているのが整体です。

整体とは、骨格・筋肉・関節・神経のバランスを整えるための手技療法です。ただのリラクゼーションではなく、「今ある痛みを軽減する」「身体の機能を回復させる」「痛みを繰り返さない体にする」といった目的で行われます。特に腰痛の改善においては、整体の効果は非常に高く、慢性的な悩みのある方にもおすすめです。

整体ではまず、骨盤や背骨のゆがみをチェックし、それぞれの身体に合った施術で矯正を行います。骨格が正しい位置に戻ることで、周囲の筋肉の緊張が緩和され、神経や血流の流れがスムーズになります。腰痛の多くは、こうした骨格のアンバランスによって引き起こされるため、整体で身体の土台を整えることが根本改善の第一歩になるのです。

さらに整体では、施術だけで終わらず、姿勢の改善指導まで含めたトータルサポートが受けられます。たとえば、座り方や立ち方、歩き方といった日常の動作を正しくすることで、再び腰に負担がかからないようにする習慣づくりが可能です。

加えて、インナーマッスル(体幹の深部筋)を強化するためのエクササイズも、整体と並行して行うことでより効果的です。筋力がつくことで正しい姿勢を長時間キープしやすくなり、腰への負担が減るとともに、再発のリスクも大きく下がります。

整体は「その場しのぎ」ではなく、日常生活を見直し、身体をリセットするための有効な手段です。腰痛に悩まされる毎日から抜け出すために、一度整体を取り入れてみてはいかがでしょうか?

整体と日常生活の相乗効果で腰痛を防ぐ

整体で身体のバランスが整ったら、その状態を維持するためには日常生活の見直しが不可欠です。整体は、施術を受けたその場で一時的に楽になるだけではなく、「痛みを繰り返さない身体づくり」を目指すもの。その効果を持続させるためには、普段の生活習慣と連動したケアが大切です。

まず意識したいのが、正しい座り方です。骨盤を立てて座り、背中を丸めずに真っすぐな姿勢を保つことが重要です。背もたれに体を預けすぎず、両足はしっかりと床につけて座ることで、腰への負担を減らすことができます。整体で整えた骨盤や背骨の位置をキープするには、このような座り方の工夫が非常に効果的です。

次に大切なのが、定期的に体を動かすことです。デスクワークや長時間の同じ姿勢は、筋肉の緊張や血行不良を招き、腰痛の原因になります。1時間に一度は立ち上がり、軽くストレッチをするだけでも腰への負担を軽減できます。整体後の身体にとって、適度な運動は調子を保つための潤滑油のような存在です。

さらに、入浴で体を温める習慣も取り入れましょう。シャワーだけで済ませず、湯船に浸かることで筋肉が緩み、血流が改善されます。特に冷えやすい方にとっては、腰回りをしっかり温めることが、整体の効果を長持ちさせるコツになります。

そして見落とされがちなのが、睡眠環境の見直しです。硬すぎず柔らかすぎないマットレス、体に合った枕を選ぶことで、寝ている間の腰への負担を減らし、整体で整えた身体を自然にサポートできます。

このように、整体と生活習慣の見直しは「セット」で行うことで、相乗効果を発揮します。整体だけ、生活改善だけ、ではなく両方を意識することで、腰痛の再発を防ぎ、快適な毎日を手に入れることができるのです。

「整体は痛い」「続けないと意味がない」って本当?

「整体ってバキバキされて痛そう」「何回も通わないと意味がないんじゃない?」といったイメージを持っている方は少なくありません。確かに、整体に対する誤解や不安は根強くありますが、現在の整体施術は昔のイメージとは大きく異なります。

最近の整体は、患者一人ひとりの体の状態や症状に合わせた“無理のない施術”が主流です。バキバキと音を鳴らすような矯正を行うこともありますが、必ずしもそれが必要なわけではなく、ソフトな手技で丁寧に調整する整体も多く存在します。

また、「続けないと意味がない」という印象もありますが、これは誤解されがちです。確かに長年の歪みや慢性症状の場合、1回の整体で劇的に改善することは難しいですが、数回の施術で腰痛や姿勢の変化を実感できる方も多くいらっしゃいます。さらに、その効果をキープするために、月1〜2回程度のメンテナンス整体を取り入れている方も増えています。

整体は「痛くなってから行く場所」ではなく、「痛くならない身体をつくるための場所」として、予防的な役割も果たしています。定期的に整体を受けることで、身体のバランスを整え、日常の中で蓄積される負担を早めにリセットすることが可能です。

もし整体に対して不安があるなら、一度やさしい手技の整体院で体験してみるのがおすすめです。正しい情報と適切な施術によって、「整体って気持ちいい!」「もっと早く行けばよかった」と感じる方も少なくありません。

整体×生活改善で「腰痛と無縁の毎日」へ

「もうこの腰痛は年齢のせいだから仕方ない…」「体質的に治りにくいんだろうな…」

そんなふうに慢性腰痛を諦めていませんか?

実は、多くの慢性腰痛は、年齢や体質だけが原因ではありません。

日常生活の中に潜む姿勢のクセや生活習慣の積み重ねが、腰痛を引き起こしているケースが非常に多いのです。

このような問題に対して、根本から改善を目指せるのが整体という選択肢です。

ふたば接骨院では、まず丁寧な検査とカウンセリングを通じて、腰痛の原因を徹底的に分析します。

そのうえで、生活スタイルやお仕事の状況、体の使い方などに合わせた整体プランをご提案。

「ただ痛みを取る」のではなく、「再発しない体をつくる」ことを目的に、骨格・筋肉・神経のバランスを整える施術を行います。

さらに、施術後のフォローも万全です。整体によって整えた身体を維持するために、日常生活での正しい姿勢の指導や、セルフケア・ストレッチ方法なども丁寧にサポートしています。整体の効果を長く保ち、腰痛を繰り返さないための工夫が随所に施されています。

腰痛を「仕方ない」と我慢するのではなく、整体と生活改善を組み合わせることで、再発しにくい身体へと変えていくことが可能です。

慢性的な腰痛に本気で向き合いたい方にとって、整体はとても有効な手段の一つです。

ふたば接骨院での整体体験を通じて、あなたも「腰痛のない毎日」を実感してみませんか?

まずは一度、整体であなたの身体の状態をチェックしてみることから始めてみましょう。

つらい腰痛を「もう繰り返さない」に変える方法とは

朝起きた瞬間の腰の重さ、つい「そのうち治るだろう」と放っておいていませんか?

「朝起きたら腰が重だるい…」「デスクワークが続くと腰が痛い…」「湿布や痛み止めでその場しのぎしている」――こうした腰の不調に悩まされている人は非常に多く、日本人の約8割が一生に一度は腰痛を経験すると言われています。

特に慢性化しやすい腰痛は、単なる「筋肉の疲れ」や「年齢の問題」だけではありません。実は、無意識のうちに崩れている**「姿勢の乱れ」**が、腰への過度な負担を生み出し、痛みを繰り返す原因になっているのです。

ここで注目したいのが、姿勢のバランスを整え、腰痛の根本改善を目指せる「整体」というアプローチです。

整体では、骨盤や背骨の歪みを調整することで、筋肉や神経の働きを整え、身体全体のバランスを回復させていきます。特に姿勢の悪さからくる慢性腰痛には、整体による骨格矯正が非常に効果的です。

また、整体では施術だけでなく、普段の姿勢や動作のクセも分析し、日常生活で気をつけるべきポイントをアドバイスします。これにより、痛みの「一時しのぎ」ではなく、「繰り返さない身体づくり」が実現できます。

「朝起きた時の腰の違和感」が当たり前になっている方は、一度整体でご自身の姿勢と身体のバランスをチェックしてみてください。身体の土台を整えることで、驚くほど快適な日常が取り戻せるかもしれません。

なぜ姿勢が悪いと腰痛が起きるのか?

私たちの身体は、骨盤を土台として背骨、そして頭部へとつながる構造になっています。この「身体の軸」が正しく整っていることで、筋肉や関節、内臓、神経に無理のない状態が保たれています。しかし、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、運動不足といった現代的な生活習慣の影響で、無意識のうちに姿勢は崩れがちです。

姿勢が崩れることで起こる悪循環には、いくつかのステップがあります。

-

骨盤が前傾または後傾し、本来の正しい位置からズレる

-

それに伴い背骨も歪み、身体全体のバランスが乱れる

-

筋肉がアンバランスに緊張し、血流や神経伝達が悪化

-

腰に痛みが出やすくなり、さらに動かさなくなることで筋力が低下

このような悪循環によって、慢性的な腰痛が引き起こされ、さらに日常生活に支障が出てしまうのです。

ここで重要になるのが、「整体」による姿勢の根本的な見直しです。整体では、まず骨盤や背骨の歪みを確認し、それを手技によって丁寧に整えます。骨格を正しい位置に戻すことで、筋肉のバランスが整い、神経や血流の流れもスムーズになります。これにより、腰にかかる負担が軽減され、痛みの原因を根本から改善することが可能になります。

また、整体は単に施術を行うだけではなく、姿勢のクセや日常生活での動作に対してもアドバイスを行います。たとえば「座り方」「立ち方」「歩き方」など、毎日の中にある小さな動作の積み重ねが腰痛の原因となっていることもあるため、それらの改善指導を通じて、再発防止にもつながるのです。

姿勢の歪みを「年齢のせい」「体質だから」と放っておくと、腰痛だけでなく、肩こりや頭痛、疲労感など、さまざまな不調の引き金になることもあります。整体によって、身体のバランスを整えることは、痛みを取るだけではなく、健康的な毎日を取り戻すための第一歩となります。

もしあなたが、「最近腰の痛みが気になる」「猫背や反り腰が気になる」と感じているなら、一度整体による姿勢チェックを受けてみることをおすすめします。小さなズレが大きな不調を生む前に、整体で根本改善を始めてみませんか?

整体とは?マッサージとの違いを解説

「整体ってマッサージとどう違うの?」と思ったことはありませんか?どちらも身体をケアする手段としてよく知られていますが、その目的やアプローチには明確な違いがあります。

まず、マッサージは主に筋肉にアプローチする施術です。凝り固まった筋肉をほぐし、血行を促進させることで、リラクゼーションや一時的な疲労回復を目的としています。リフレッシュしたい時や、筋肉の張りを軽減させたい時には有効ですが、根本的な身体のゆがみや不調の改善には限界があります。

一方、整体は骨格や関節の歪みを整え、身体全体のバランスを正すことを目的とした施術法です。特に骨盤や背骨といった身体の中心軸に注目し、歪みを矯正することで筋肉や神経、内臓機能の働きまで整えていきます。このように、整体は単なる筋肉のリリースにとどまらず、身体の構造的な改善を図る点が特徴です。

整体は、「慢性的な腰痛」「肩こり」「頭痛」「姿勢の悪さ」「自律神経の乱れ」など、繰り返す不調に対しても効果が期待されます。特に、日々の姿勢や生活習慣からくる慢性症状には、整体で骨格のズレを整えることで症状の緩和・再発防止が目指せます。

さらに整体では、施術を受けるだけでなく、自宅でできる姿勢改善やストレッチ指導なども行われることが多く、日常生活の中でもケアが継続できるようサポートされるのも魅力の一つです。

「その場しのぎではなく、根本的に身体を変えたい」「もう繰り返したくない不調がある」という方は、整体を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?

姿勢×整体で腰痛改善!整体の主な施術内容

腰痛の原因として多く見落とされがちなのが、「姿勢の崩れ」です。ふたば接骨院では、整体を通じてその根本原因に多角的なアプローチを行い、再発しにくい身体づくりをサポートしています。

まず注目したいのが骨盤矯正です。骨盤の左右差やねじれを整体によって調整することで、身体の土台を安定させます。これにより背骨の歪みも自然に整い、腰への負担が軽減されます。

次に重要なのが背骨のアライメント調整。整体では、猫背や反り腰など背骨の不自然なカーブを正し、筋肉や神経の働きを正常化。結果として、姿勢の乱れからくる腰痛が改善されやすくなります。

さらに、姿勢が悪くなることで硬くなる筋膜に対しては、筋膜リリースを行います。整体の手技を使い、筋肉を包む膜をゆるめることで、可動域が広がり、痛みの出にくい身体へと変化します。

また、インナーマッスル強化も重要なポイントです。整体施術後に、体幹(腹横筋・多裂筋・骨盤底筋)を鍛えるエクササイズを組み合わせることで、整えた姿勢を維持するための筋力がつき、再発予防につながります。

このように、ふたば接骨院では単なるリラクゼーションではなく、整体による姿勢の根本改善を軸に、腰痛の解決を目指します。腰痛が気になる方は、ぜひ整体による本格的なケアを体験してみてください。

ふたば接骨院での整体施術:リバースボディ療法とは?

愛知県豊橋市南栄町の「ふたば接骨院・鍼灸院」では、慢性腰痛や姿勢の乱れに対して「リバースボディ療法」という独自の整体メソッドを採用しています。

この施術は、以下の4つの柱で構成されており、身体全体にアプローチすることで、腰痛の根本原因に対応します。

-

骨格矯正:骨盤・背骨のねじれを調整し、姿勢のバランスを整える

-

神経伝達の調整:ハイボルト療法で神経の流れを整え、痛みを抑える

-

筋肉・関節の修復:鍼・電気・手技で硬くなった筋肉をケア

-

インナーマッスル強化:EMSで体幹を鍛え、姿勢維持力を向上

このように、整体による姿勢改善と腰痛の根本改善が同時に行えるのが、リバースボディ療法の強みです。

日常生活でも姿勢を意識することが大切

整体で身体を整えたあとは、普段の姿勢も意識することが大切です。

こんな姿勢に注意!

-

脚を組んで座る

-

猫背になりがち

-

立っているときに片足重心になっている

-

スマホをうつむいて長時間見ている

姿勢改善のためにできること

こうした「日常の小さな習慣」が、整体の効果を持続させ、腰痛を繰り返さない身体づくりに繋がります。

整体は「痛みを繰り返さない身体」への第一歩

腰痛を改善する方法は数多く存在しますが、本当に大切なのは「その場しのぎ」ではなく、根本から身体を見直すことです。痛みの原因が骨格の歪みや筋力のアンバランス、悪い姿勢にある場合、表面的な対処ではすぐに再発してしまいます。

そこで注目したいのが、整体による多角的なアプローチです。整体では、骨格・筋肉・神経・姿勢という複数の要素に同時に働きかけ、身体全体のバランスを整えます。骨盤や背骨の歪みを矯正し、筋肉の緊張を緩めることで、痛みの出にくい身体をつくっていくのです。

また、整体の施術で身体を整えた後は、それを維持するための姿勢改善が非常に重要です。普段の座り方や歩き方、立ち方などの「日常の動作」まで見直すことで、整体の効果が長持ちし、腰痛を繰り返さない身体が手に入ります。

「もうこの腰痛は治らない」「年齢のせいだから仕方ない」と諦めていた方も、整体と姿勢改善を組み合わせることで、確かな変化を実感できるはずです。実際に、長年の腰痛が整体によって大きく改善したケースは数多くあります。

整体は、ただのリラクゼーションではありません。あなたの身体を本来あるべき状態に戻し、健康な毎日を支える大きな力になります。腰痛と真剣に向き合うなら、整体を第一歩に選んでみてはいかがでしょうか?

まずは「知ること」「行動すること」から始めよう

腰痛に悩まされる毎日を変えるためには、「正しい知識」と「具体的な行動」が必要です。

ふたば接骨院では、初回限定のお試し体験も実施しており、安心して整体を受けていただけます。

おわりに:姿勢から未来の健康をつくる

腰痛は、ただ我慢するものではありません。そして、治すだけでなく「繰り返さない身体」にすることが本当のゴールです。

「痛みのない毎日」を取り戻す第一歩として、整体で身体を見直し、日々の姿勢に意識を向けてみてはいかがでしょうか。

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

ふたば接骨院の「リバースボディ療法」が選ばれる理由

「朝起きると腰が重だるい…」

「長時間座っていると痛みが出てくる…」

「湿布や痛み止めでその場しのぎしている…」

このような慢性的な腰の痛みを、なんとなく我慢してやり過ごしていませんか?

慢性腰痛は、単なる筋肉の疲労ではありません。骨格の歪みや神経の圧迫、インナーマッスルの低下、そして姿勢の悪さなど、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こっています。そのまま放置してしまうと、痛みはどんどん慢性化し、日常生活に支障をきたすリスクが高まります。

こうした腰痛に対して、効果的なのが整体によるアプローチです。整体は、単に筋肉をもみほぐすだけでなく、骨格や筋肉、神経の働きを整えることで、体のバランスを根本から改善する療法です。特に慢性腰痛には、骨盤や背骨の歪みを整える整体が有効で、再発しにくい体づくりにも繋がります。

ふたば接骨院では、科学的な検査をもとに、腰痛の原因を明確にし、それぞれの方に合った整体プランをご提案しています。整体初心者の方でも安心して始められるよう、初回体験価格もご用意しています。

一時的な対処ではなく、根本から改善するための整体。

「もう痛みに振り回される生活は終わりにしたい」と思った今こそ、整体の力を体感してみませんか?

あなたの体に、本当に必要なのは“我慢”ではなく、整体による確かなケアかもしれません。

実は、日本人の約8割が一生に一度は腰痛を経験すると言われています。そしてその中でも、3ヶ月以上痛みが続く「慢性腰痛」に悩まされている方は年々増加しています。

特に以下のようなライフスタイルの方は注意が必要です。

これらの習慣は腰に大きな負担をかけ、骨格の歪みや筋力の低下、神経の働きの乱れへと繋がります。その結果、筋肉や関節の柔軟性が失われ、血流が悪化し、慢性的な痛みとして現れるのです。

そこで注目すべきなのが、整体による根本的なアプローチです。整体では、体の歪みやバランスの崩れを手技によって整え、正しい姿勢や身体の使い方を取り戻していきます。特に腰痛においては、骨盤や背骨の調整を行うことで、神経の圧迫や筋肉の緊張を軽減し、痛みを和らげることができます。

ふたば接骨院では、単なるリラクゼーションや一時しのぎの施術ではなく、根本改善を目指す整体を提供しています。科学的な検査とカウンセリングをもとに、あなたの身体の状態に合った整体プランを提案し、段階的に症状を改善していきます。

日常の些細なクセや習慣こそが腰痛の原因になるからこそ、今こそ自分の身体を見直し、整体で正しく整えることが重要です。

「なんとなく腰がつらい…」そう感じた今が、整体によるケアを始めるタイミングかもしれません。

整体で「一時しのぎ」ではなく「根本改善」を

慢性腰痛を改善するには、マッサージや湿布、痛み止めなどの対症療法だけでは限界があります。一時的に楽になっても、またすぐに痛みが戻ってしまう…そんな経験を繰り返していませんか?

そこで注目したいのが、整体による“根本改善という考え方です。

整体とは、骨格や筋肉のバランスを整える手技療法であり、身体全体の歪みを調整することで、本来備わっている自然治癒力を高める施術です。特に慢性腰痛においては、骨盤や背骨の歪みが痛みの原因になっていることが多く、そこに直接アプローチできるのが整体の大きな特徴です。

整体では、単に筋肉をもみほぐすだけではなく、関節の動きや姿勢のクセ、筋力のアンバランスなど、身体全体の構造に目を向けながら施術を行います。そのため、痛みの出にくい身体づくり、いわゆる「再発しない身体」を目指すことができます。

ふたば接骨院では、こうした整体の力を最大限に引き出すため、初回のカウンセリングで姿勢や可動域の検査を丁寧に行い、問題の原因を可視化したうえで施術計画を立てます。一人ひとりの症状や生活習慣に合わせて、オーダーメイドの整体プランを提供しています。

慢性的な腰痛に悩む方こそ、整体での本格的なケアを受けていただきたいと私たちは考えています。「その場しのぎ」から卒業し、「もう繰り返さない体」へ。整体が、あなたの未来を変える第一歩になるかもしれません。

ふたば接骨院の整体「リバースボディ療法」とは?

ふたば接骨院(愛知県豊橋市南栄町)では、慢性腰痛を根本から改善するために、「リバースボディ療法」という独自の整体メソッドを導入しています。

この整体法は、「骨格・神経・筋肉・深層筋(インナーマッスル)」の4つにアプローチすることで、ただ痛みを一時的に和らげるのではなく、再発しにくい身体づくりを目指します。

1. 骨格矯正

腰痛の多くは、骨盤や背骨の歪みが原因となっています。整体によって骨格を正しい位置に戻すことで、身体の軸が安定し、腰への負担が軽減されます。特にリバースボディ療法では、トムソンテーブルという専用機器を使い、やさしく安全に骨格を矯正します。

2. 神経伝達調整

神経が過剰に興奮していると、痛みが慢性化しやすくなります。そこで当院では、ハイボルト療法という高電圧電気刺激を使い、痛みの原因となる神経を検査・治療します。この整体的アプローチにより、神経の働きを正常化させ、痛みを早期に緩和します。

3. 筋肉・関節の修復

筋肉や関節が硬くなると、血流が悪化し、痛みが出やすくなります。リバースボディ療法では、整体・電気療法・鍼などを組み合わせて、局所的にダメージを受けた部位を修復しやすい環境を整えます。

4. インナーマッスル強化

腰を支える体幹が弱いと、骨格がまた歪みやすくなり、整体の効果も長続きしません。そこでEMS(電気的筋肉刺激)や運動指導を通じてインナーマッスルを鍛え、正しい姿勢を維持できる身体をつくります。

このように、ふたば接骨院の整体は「その場だけの楽さ」で終わらせず、継続的に良い状態を保てるよう導いていきます。整体が初めての方も、安心してご相談ください。

5. 整体の通院計画(改善までのステップ)

整体による効果は、継続することで最大限に発揮されます。当院では以下のようなステップで通院をご提案しています。

| 期間 |

通院回数の目安 |

主な目的 |

| 1ヶ月目 |

7〜10回 |

炎症期〜初期改善(痛みの軽減) |

| 2ヶ月目 |

4〜5回 |

機能回復期(姿勢改善・筋肉強化) |

| 3ヶ月目以降 |

月2回 |

安定・定着期(再発予防) |

このように、段階的な通院と施術によって、腰の痛みが出にくい“本来あるべき身体”へと導きます。

6. 初回体験のご案内

慢性腰痛をこのまま我慢し続けるか、それとも本気で改善に取り組むか――。

その決断が、あなたの未来の健康を大きく左右します。

腰痛を我慢しているうちに、身体のバランスはどんどん崩れ、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。「そのうち良くなる」と思っていても、根本的な原因を解決しない限り、痛みは何度でも繰り返されてしまいます。そうした悪循環から抜け出すには、整体による根本改善という視点が欠かせません。

ふたば接骨院では、科学的な検査と丁寧な問診に基づき、あなたの状態を正確に把握したうえで、整体施術プランを提案しています。骨盤や背骨の歪み、神経の伝達異常、筋肉の緊張といった慢性腰痛の原因に対して、整体を通して総合的にアプローチすることで、再発しにくい身体へと導きます。

また、整体の効果を持続させるためには、施術だけでなく、日常の過ごし方や姿勢の改善も重要です。ふたば接骨院では、正しい座り方や歩き方、自宅でできるストレッチなどのセルフケア指導も行い、整体後の生活サポートまで徹底しています。

「やりたいことを痛みなくできる身体」――それは、誰もが目指したい理想の状態です。ふたば接骨院では、その理想の実現に向けて、整体を軸にした継続的なサポートを提供しています。

今こそ、慢性的な腰痛に悩む毎日から卒業しませんか?

まずは一度、ふたば接骨院の整体を体験し、ご自身の体にどんな変化が生まれるのかを感じてみてください。あなたの健康的な未来のための、大きな一歩になるはずです。

7. よくあるご質問(FAQ)

Q:整体って痛いですか?

A:痛みを伴う施術は一切行いません。ソフトな矯正で安全に行います。

Q:どのくらい通えばよくなりますか?

A:症状の程度にもよりますが、多くの方が3ヶ月の通院で大きく改善を実感されています。

Q:他の整体院と何が違うのですか?

A:当院では科学的な検査と再発予防まで含めた「根本改善」にこだわっています。

8. あなたが腰痛から解放される未来へ

慢性腰痛をこのまま我慢し続けるか、それとも本気で改善に取り組むか――。

その決断が、あなたの未来の健康を大きく左右します。

腰痛を我慢しているうちに、身体のバランスはますます崩れ、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。「そのうち良くなる」と思っていても、原因を解決しない限り、痛みは繰り返し襲ってきます。そんな悪循環から抜け出すために必要なのが、整体による根本改善です。

ふたば接骨院では、科学的な検査と問診をもとに、症状の原因を正確に分析し、あなた専用の整体プランをご提案します。骨盤や背骨の歪み、神経の乱れ、筋肉の硬直といった慢性腰痛の根本的な原因に対して、整体を用いて多角的にアプローチしていきます。

また、整体による施術だけでなく、セルフケアの方法や正しい姿勢の習慣化までしっかりサポート。日常生活でも腰に負担をかけないようにすることで、施術の効果を持続させ、再発しにくい身体づくりが可能になります。

「やりたいことを痛みなくできる身体」――それは、誰もが望む理想の状態です。ふたば接骨院では、その理想に向かって、整体を通じた継続的なケアを提供しています。

今こそ、腰痛に悩まされる毎日から卒業しませんか?

まずは一度、当院の整体を体験し、ご自身の体がどう変わるのかを感じてみてください。きっと、あなたの未来を変えるきっかけになるはずです。

まとめ

慢性腰痛は「年齢のせい」でも「体質」でもありません。

原因に合わせた整体施術と、正しい通院・セルフケアを組み合わせれば、誰でも“腰痛のない毎日”を手に入れることができます。

「今のままでいいのかな」と少しでも思っているなら、その直感が行動のサインです。

まずは初回体験から、あなたの身体の状態をチェックしてみませんか?

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

慢性的な腰痛、我慢していませんか?

朝起きると腰が重い…

長時間のデスクワークで痛みが出る…

湿布や痛み止めでその場しのぎしている…

腰痛は、多くの方が日常的に抱える深刻な悩みです。しかし、「なんとなく我慢していればそのうち良くなる」「少し休めば治るかも」と軽く考えてはいませんか?

実は、腰痛の原因は筋肉や関節の疲労だけではありません。根本的な原因は、骨格の歪み、神経伝達の乱れ、姿勢の崩れ、そして日常生活に潜む小さな習慣の積み重ねによって、身体全体のバランスが崩れてしまっていることにあります。

こうした複雑な要因が絡み合っている腰痛には、湿布や薬だけの表面的なケアでは限界があります。根本から身体を整える「整体」によるアプローチが必要です。

なぜ整体が腰痛に有効なのか?

整体とは、手技によって骨格や筋肉の位置を正しい状態に導く療法です。特に腰痛の改善においては、骨盤や背骨の歪みを整えることで身体の“土台”を安定させることが何より大切です。

私たちの身体は本来、自然とバランスを取れる構造になっています。しかし、スマートフォンの長時間使用や、悪い姿勢でのパソコン作業、片側に偏ったカバンの持ち方など、日常の何気ないクセが積もり積もって骨格を歪ませています。その結果、腰に過度な負担がかかり、痛みとして現れてしまうのです。

整体によって骨格のゆがみを整えることで、血流や神経の伝達がスムーズになり、自然治癒力が高まり、腰痛の根本的な改善が期待できます。

「整体=一時的なマッサージ」ではありません

整体と聞くと、「気持ちいいけど、すぐ元に戻る」と思われがちですが、ふたば接骨院の整体は違います。科学的な検査をもとに、骨格・神経・筋肉・深層筋にアプローチする「リバースボディ療法」を導入し、再発しない身体づくりをサポートします。

さらに、ただ施術を受けるだけでなく、日常生活で気をつけるべき姿勢やセルフケア、インナーマッスルの鍛え方までアドバイスするため、整体による効果が長続きしやすいのも特徴です。

今こそ、腰痛から卒業しよう

慢性的な腰痛を抱えたままの生活では、集中力の低下やイライラ、不眠など、心にも影響を及ぼすことがあります。「このままではいけない」と少しでも思った方は、ぜひ一度、ふたば接骨院の整体を体験してみてください。

初回限定のお試し価格で、リスクなく始められるのも安心ポイントです。今のあなたに必要なのは、「我慢」ではなく「行動」です。

腰痛にサヨナラを告げて、整体で快適な毎日を手に入れましょう

なぜ腰痛は繰り返すのか?原因を探る

腰痛の改善において、「痛みを取るだけ」では不十分です。

その理由は、症状が表面化するまでに体の深層で問題が積み重なっているからです。

◉ 腰痛の主な原因

-

骨格の歪み(骨盤・背骨のズレ)

-

インナーマッスルの低下

-

姿勢の悪化(猫背・反り腰・巻き肩など)

-

自律神経の乱れや内臓下垂

-

運動不足や長時間の同じ姿勢

これらが原因で、筋肉が硬くなり、血流が悪化し、腰に痛みが集中してしまうのです。

特に骨格の歪みは、腰痛に大きく関係しています。

骨盤が傾いたり、背骨がねじれていたりすると、周囲の筋肉や靭帯に余計な負担がかかります。

さらに、正しい姿勢が保てなくなり、慢性的な腰痛を引き起こす悪循環に。

そこで注目されるのが、整体によるアプローチです。

整体では、骨格のズレをソフトな手技で矯正し、身体のバランスを本来あるべき状態に戻します。

また、筋肉や関節の可動域を広げることで、血流の改善や神経の正常な働きを取り戻し、腰痛の根本原因に直接アプローチできます。

「痛みが出てから対処する」のではなく、「痛みが出にくい体をつくる」ことこそが、腰痛改善における本当のゴールです。

そのためには、表面的なケアだけではなく、整体のように体の構造そのものを整える施術が非常に重要になります。

リバースボディ療法とは?

ふたば接骨院が提供する【リバースボディ療法】は、腰痛の根本原因に多角的にアプローチする整体施術です。

単なるマッサージや電気治療ではなく、「骨格・神経・筋肉・インナーマッスル」の4つの視点から、腰痛の本質的な原因を見極め、改善へ導きます。

◉ リバースボディ療法の4つのポイント

1. 骨格矯正(トムソンテクニック)

専用の矯正ベッドを使用し、背骨や骨盤の歪みをソフトに調整します。

正しい骨格の位置に整えることで、身体全体のバランスが改善し、腰への負担を軽減します。

これが、整体の基本となる“土台”の調整です。

2. 神経伝達調整(ハイボルト検査)

ハイボルトと呼ばれる高電圧治療機器を使い、痛みを引き起こしている神経や筋肉の異常を特定。

ピンポイントで施術を行うことで、痛みの即効的な軽減と原因部位の回復を図ります。

3. 筋肉・関節の局所治療

硬くなった筋肉や動きが悪くなった関節には、整体手技や鍼、電気治療を組み合わせて柔軟性と可動域を回復。

これにより、日常動作がスムーズになり、腰痛の再発を防ぎます。

4. インナーマッスル強化

正しい姿勢を維持するためには、表面的な筋肉だけでなく「インナーマッスル(深層筋)」の働きが欠かせません。

EMSを活用した筋力トレーニングで、整体後の良い状態を維持しやすい身体へと導きます。

このように、リバースボディ療法は一般的な整体とは一線を画し、「矯正・治療・トレーニング」を一体化させた総合的なアプローチで、再発しにくい健康な身体づくりをサポートします。

他の整体院との違い

◉ 他院とふたば接骨院の違い

| 一般的な整体院 |

ふたば接骨院 |

| マッサージ中心 |

科学的な検査+根本改善型 |

| 通院の見通しが不明確 |

明確な施術計画を提示 |

| その場しのぎ |

再発しにくい身体作り |

ふたば接骨院では、一般的な整体院とは一線を画した「根本改善型」の整体を提供しています。通常の整体では、その場しのぎのマッサージで一時的に楽になることが多いですが、当院ではまず科学的な検査を実施し、痛みの原因を見極めた上で的確な整体を行います。さらに、施術ごとに通院計画を明確に提示することで、今後の見通しがわかりやすく、安心して通っていただけます。また、再発しにくい身体を目指す整体メニューを組み合わせることで、継続的な改善へと導きます。整体が初めての方や、これまでの整体で満足できなかった方も安心できるように、初回体験価格もご用意しています。ぜひ一度、ふたば接骨院の整体の違いをご体感ください。整体の本質を知ることが、真の健康への第一歩です。

通院計画と回復までの道のり

腰痛の改善には「継続した正しい施術」が必要です。

◉ 通院の目安

-

1ヶ月目:7〜10回(炎症期〜初期改善)

-

2ヶ月目:4〜5回(機能回復期)

-

3ヶ月目以降:月2回(安定・定着期)

段階的な通院によって、体が本来の状態に戻りやすくなります。

腰痛の根本改善には、その場しのぎの対処ではなく、段階的な整体施術が不可欠です。ふたば接骨院では、初期の炎症を抑える施術から、関節・筋肉・骨格のバランスを整える整体を継続的に行うことで、痛みの再発を防ぎます。整体は1回受けただけでは十分な効果を発揮しにくいため、正しい通院ペースを守ることがとても大切です。2ヶ月目以降の通院では、筋力の回復と姿勢の安定を図る整体プランを取り入れ、症状の軽減だけでなく、再発しにくい体づくりを目指します。3ヶ月目以降はメンテナンス整体を定期的に受けることで、長期的な健康状態を維持しやすくなります。ふたば接骨院では一人ひとりに合わせた整体計画を提案し、無理なく続けられる通院をサポートしています。

今すぐ行動しよう!痛みのない未来へ

腰痛を放置すると、慢性化・悪化のリスクが高まります。

「もっと早く来ればよかった」と感じる方も多いです。

まずは一度、あなたの身体の状態を確認しませんか?

腰痛を「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、整体で改善できるはずの症状が慢性化し、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。多くの方が整体を受けたあとに「もっと早く来ていればよかった」と口を揃えて言われます。ふたば接骨院では、整体初心者の方でも安心してご利用いただけるよう、初回限定クーポンをご用意しています。通常8,800円の整体が、今なら3,980円(税込)で体験可能です。この機会に、自分の身体としっかり向き合い、整体による根本改善への第一歩を踏み出してみませんか?整体は継続することで本来の姿勢や筋肉のバランスが整い、再発を防ぐ体づくりに繋がります。まずはお気軽に、公式サイト・LINE・お電話のいずれかでご予約ください。

腰痛からの卒業、その一歩をふたば接骨院で

腰痛の本当の原因は、一時的な負担だけではなく、日常の姿勢やインナーマッスルの低下、そして骨格のゆがみにあります。ふたば接骨院では、整体を通じてこうした複合的な問題に対して総合的にアプローチします。リバースボディ療法は、骨格・神経・筋肉・深層筋への4つの施術を柱に、ただの整体とは異なる科学的な方法で根本改善を目指します。

これまでに整体を受けたことがある方も、その違いをすぐに実感いただけるはずです。初回体験では、リーズナブルな料金で整体をお試しいただけるため、不安なくスタートできるのもポイント。「この腰痛、もう治らないかも」と諦める前に、一度ふたば接骨院の整体を体験してみてください。あなたの「痛みのない毎日」を、私たちが全力でサポートします。ふたば接骨院の整体は、「今ある痛み」を取るだけでなく、「もう腰痛で悩まない身体」をつくることを目的としています。

日々の生活で崩れた骨格バランスを、丁寧な整体でリセットし、インナーマッスルを活性化させることで正しい姿勢をキープできるよう導きます。さらに、科学的な検査に基づいた施術プランにより、改善の道のりを明確に示すため、整体に対する不安や疑問も払拭できます。痛みの根本にしっかりアプローチする整体は、一時しのぎではなく、未来への投資とも言えるでしょう。今まで何度も整体を試してきたけど満足できなかったという方にも、ぜひふたば接骨院の整体を体験していただきたいです。腰痛からの卒業、その第一歩を今こそ踏み出してみませんか?

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

交通事故後の身体、不安ではありませんか?

「大した事故ではなかったから大丈夫だと思います」「今は特に痛みもないので、しばらく様子を見ようかと」――

交通事故に遭われた直後、このようにお考えになる方は少なくありません。しかしながら、交通事故によるお身体の不調は、事故当日には症状が現れず、数日から数週間が経過してから出てくる場合が多くございます。

その理由の一つとして、事故の衝撃や緊張状態により、お身体が一時的に痛みを感じにくくなることが挙げられます。そのため、事故直後は何も問題がないように思えても、後から痛みや違和感が強くなってくるケースが多く見られるのです。

特に「むち打ち症(頚椎捻挫)」は注意が必要です。首まわりの筋肉や靭帯、神経などがダメージを受けているにもかかわらず、初期には症状が軽度であることが多く、数日後になってから首の痛み、頭痛、肩こり、めまい、手足のしびれといった症状が現れることがございます。

また、腰痛や背部の違和感、さらには自律神経の乱れによる不眠、倦怠感、気分の落ち込みなど、事故との因果関係が分かりにくい症状も、実は交通事故がきっかけであることが少なくありません。

こうした症状をそのままにしておくと、慢性化したり、後遺症として長期間苦しまれる可能性が高くなります。ですので、交通事故後は早めに適切な医療機関や施術所でご相談いただくことが非常に重要です。

まずは整形外科などの医療機関にて、レントゲンやMRIなどの検査を受けていただき、骨や神経の損傷がないかを確認されることをおすすめいたします。ただし、画像検査では捉えきれない筋肉や関節のわずかな損傷、身体のゆがみなどについては、整形外科だけでは対応が難しい場合もございます。

そのようなときには、接骨院での施術が非常に有効です。接骨院では、手技療法をはじめ、骨盤・背骨の矯正、さらには最新の電気治療機器などを活用し、より深い部分にあるダメージにも丁寧にアプローチすることが可能です。お一人おひとりのお身体の状態に合わせた施術を通じて、症状の早期改善や後遺症の予防を目指します。

「今は痛くないから大丈夫」と自己判断なさらずに、まずは専門家へご相談いただくことが、将来的な不調を防ぐための第一歩となります。

万が一の際も、どうぞお早めにご相談くださいませ。

交通事故後に接骨院を利用するメリット

交通事故に遭われた際、治療や通院に関して「整形外科と接骨院のどちらに行けばよいのか」と迷われる方は少なくありません。実は、接骨院と病院(整形外科など)は併用して通院することが可能です。それぞれの役割を理解し、適切に活用することで、よりスムーズかつ効果的な治療が受けられます。

まず、病院では主にレントゲンやMRIなどの画像診断によって、骨折や神経の異常の有無を確認することができます。医師の診断書の発行も病院でのみ対応可能なため、保険請求や後遺障害認定の手続きなどにおいても重要な役割を果たします。

一方、接骨院では、日々のリハビリや痛みの緩和・機能回復のための施術を中心に行っております。たとえば、むち打ち症や腰痛など、画像には写らない筋肉や関節の不調に対して、手技療法(マッサージやストレッチなど)を用いてアプローチいたします。医療機関での診断を受けたうえで、並行して接骨院でのケアを受けることが、より早い回復につながると考えられております。

さらに、交通事故によるおケガに関しては、自賠責保険が適用される可能性がございます。この保険が適用されると、接骨院での治療費が自己負担0円になるケースもございます(※保険会社の承認が必要です)。また、自賠責保険は被害者だけでなく、過失割合に応じて加害者にも一部適用される場合があるため、詳細は保険会社や交通事故専門の行政機関などへご確認ください。

加えて、接骨院では、根本的な改善を目的としたさまざまな施術を組み合わせて行っております。手技による筋肉・関節の調整に加え、骨盤や背骨の歪みを整える「矯正施術」、さらに、神経や筋肉へ直接アプローチできる「電気治療器(ハイボルト療法や超音波など)」も導入しており、多角的にお身体の回復をサポートいたします。

このように、接骨院では単なる対症療法ではなく、事故によって乱れた身体のバランスを整え、症状の根本からの改善を目指すことが可能です。交通事故後のお身体の状態は、ご本人でも気づかないうちに大きなダメージを受けていることが少なくありません。病院での診断とあわせて、接骨院での専門的なケアを受けていただくことを、ぜひご検討くださいませ。

ふたば接骨院・鍼灸院の交通事故治療が選ばれる理由

愛知県豊橋市南栄町にございますふたば接骨院・鍼灸院は、交通事故治療に特化した施術を行っており、これまでに多くの患者様にご利用いただいてまいりました。事故後の痛みや不調に対して、症状の一時的な緩和ではなく、根本的な改善を目指す治療方針を大切にしています。

以下では、当院が交通事故後の治療先として多くの方に選ばれている理由について、具体的にご紹介いたします。

● 骨盤矯正・背骨矯正による根本アプローチ

交通事故の衝撃は、身体の表面的な痛みだけでなく、骨格や関節、筋肉のバランスを大きく乱すことがございます。ふたば接骨院では、単なる対症療法にとどまらず、骨盤や背骨の歪みを的確に整える矯正施術を行うことで、痛みの根本原因にアプローチいたします。

矯正はボキボキしないやさしい手技で行いますので、はじめての方やご年配の方にも安心して受けていただけます。

● 最新の電気治療器を完備

事故によるむち打ちや腰痛などの深部の筋肉・神経の炎症には、手技だけでは届きにくい箇所へのアプローチが必要になる場合がございます。当院では、高電圧を利用して神経に働きかける「ハイボルト療法」や、組織の回復を促す「超音波治療器」などの先進的な電気治療機器を導入しております。

これにより、慢性的な痛みやしびれといった神経症状にも効果的に対応することが可能です。

● 専門スタッフによる丁寧なカウンセリング

当院では、交通事故によるお身体の不調に対して、施術前にしっかりと時間をかけたカウンセリングを行っております。事故の状況や現在のお悩み、日常生活で感じている違和感などを詳しく伺いながら、一人ひとりに最適な治療プランを立ててまいります。

施術はもちろんのこと、保険会社とのやり取りに不安がある方へのご相談対応も行っておりますので、はじめて接骨院をご利用される方も安心してご来院いただけます。

● 保険手続きも全面サポート

「保険会社への連絡方法が分からない」「どんな書類が必要か不安」といったお悩みにも、当院では丁寧に対応させていただいております。自賠責保険の申請に必要な手続きについてのご説明はもちろん、必要に応じて提携している弁護士や行政書士と連携し、法的・実務的なサポートも可能です。

患者様が安心して治療に専念できる環境を整えることが、当院の大切な使命の一つと考えております。

交通事故後の不調は、外見では分かりにくいものが多く、ご本人でも気づかないうちに症状が進行してしまうこともあります。

ふたば接骨院・鍼灸院では、確かな技術と信頼の対応で、あなたの健康回復を全力でサポートいたします。

ご不安な点がございましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談くださいませ。

交通事故治療の流れ|ご来院から通院まで

ふたば接骨院・鍼灸院では、以下のような流れで治療を進めています。

① 事故後のご相談(電話・LINE可)

「事故に遭った」「痛みが気になる」など、お気軽にご相談ください。電話だけでなくLINEでのご予約・相談も可能です。

② カウンセリング・検査

症状の確認とヒアリングを丁寧に行い、どこにどのような問題があるかを明確にします。

③ 治療プランのご提案

手技・矯正・電気治療などを組み合わせ、その方の身体に合った治療計画を立てます。

④ 通院・アフターケア

保険会社とのやりとり、書類作成、通院スケジュールまでトータルでサポート。事故後のストレスを最小限に抑えながら回復を目指せます。

よくあるご質問(Q&A)

Q:整形外科と同時に通ってもいいですか?

A:**はい、可能です。**病院での検査と、接骨院でのリハビリを併用することで、より効果的な治療ができます。

Q:保険会社とのやり取りがよくわからなくて不安です…

A:当院では、保険の説明や連絡のサポートも行っています。必要に応じて弁護士や行政書士のご紹介も可能です。

Q:事故から数週間経っていますが、治療を受けられますか?

A:**基本的には可能です。**ただし、事故から一定期間が過ぎると保険が使えない場合もありますので、なるべく早めのご相談をおすすめします。

交通事故のケガを放置するとどうなる?代表的な後遺症

● むち打ち症(頚椎捻挫)

首への衝撃により、筋肉や靭帯が損傷します。頭痛・肩こり・めまい・吐き気など、さまざまな症状を引き起こすことがあります。

● 腰痛・背部痛

衝突の衝撃で骨盤や背骨の歪みが生じ、腰や背中に慢性的な痛みを感じるようになる方も少なくありません。

● 自律神経の乱れ

痛みが長期間続くと、自律神経のバランスが崩れ、睡眠障害・食欲不振・精神的不調を招くこともあります。

交通事故の治療は早めの対応がカギ!

交通事故によるケガは、「痛みがないから大丈夫」では済まされないケースが多くあります。数日後、数週間後に痛みが強くなり、日常生活に支障をきたすことも。

だからこそ、「少しでも不安がある」「なんとなく体の調子が変」という方は、早めに専門家に相談することが重要です。

豊橋市南栄町のふたば接骨院・鍼灸院では、交通事故治療の経験豊富なスタッフがあなたの不安を丁寧にサポートします。

後遺症ゼロを一緒に目指しましょう!

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

腰痛と布団の関係性とは?

腰痛は寝具選びで悪化も改善もする

腰痛に悩む方の多くが見落としがちなのが、「布団(寝具)との相性」です。

実際、当院に来られる患者さまの中にも、「朝起きると腰が痛い」「寝ているときの腰のだるさが取れない」といった声が非常に多く聞かれます。

腰にかかる負担は、日中よりも実は就寝中の方が大きいことがあります。特に長時間同じ姿勢を保つ睡眠中は、布団の硬さ・沈み方・体の支え方によって、腰への負荷が大きく左右されるのです。

合わない布団が腰に与えるダメージ

以下のような布団で寝ていると、腰痛が悪化する原因となることがあります。

-

柔らかすぎる布団: 腰が沈み込み、背骨が不自然なカーブを描く

-

硬すぎる布団: 腰や肩が圧迫されて血行不良を起こす

-

へたった敷布団: 腰が支えられず、筋肉が緊張しっぱなしになる

つまり、「ただ寝る場所」としての布団ではなく、「腰を休めるための道具」としての視点で選ぶことが大切です。

理想的な寝姿勢とは?整体的な視点から解説

整体師の視点から見た理想の寝姿勢は、「背骨の自然なS字カーブが保たれている状態」です。

仰向けの場合、背中〜腰〜お尻にかけて適度に支えられ、体重がバランスよく分散されていることが重要です。

理想の寝具環境では…

-

背骨がまっすぐ(または自然なカーブを保つ)

-

肩や腰が沈み込みすぎない

-

寝返りが打ちやすい

といった状態が整います。

正しい布団選びは、単なる快適さではなく、腰の健康維持に直結する重要な要素なのです。

腰痛持ちの人におすすめの布団の特徴

硬すぎても柔らかすぎてもダメな理由

腰に良い布団=「硬めがいい」と思われがちですが、実際には硬すぎても逆効果です。

ポイントは、**「体圧を分散させながら、腰をしっかり支える」**こと。

つまり、“適度な反発力と体圧分散性”が両立している布団が理想です。

体圧分散がカギ!腰を支える寝具選び

「体圧分散」とは、寝ている間に体にかかる圧力を一点に集中させず、全体で分散させる仕組みのこと。

腰痛対策としては、次のような特徴を持つ寝具がおすすめです:

「沈む」ではなく「支える」布団を選ぶことが、腰痛改善の大前提です。

マットレス・敷布団・ベッドの選び方比較

| 寝具タイプ |

特徴 |

腰痛への適性 |

| 高反発マットレス |

腰をしっかり支える/寝返りしやすい |

◎ |

| 低反発マットレス |

体に沿って沈み込む/包まれる感覚 |

△(反り腰の方はNG) |

| 三つ折り敷布団 |

折りたたみ可能/収納に便利 |

◯(硬さに注意) |

| ベッド+マットレス |

高さがあり立ち座りがラク |

◎(マットレス選びが重要) |

| 床に直接敷布団 |

通気性に注意/硬すぎに注意 |

△(湿気・底付きに注意) |

腰痛持ちの方は、可能であれば高反発マットレスをベッドで使用する形が、負担が少なく理想的です。

腰痛がひどいときの寝方・布団での過ごし方

仰向け・横向き・うつ伏せ…どれが正解?

寝る姿勢によって、腰への負担のかかり方は大きく変わります。

それぞれの特徴と注意点を見てみましょう。

-

仰向け寝: 理想の姿勢。背骨のS字カーブを保てる。ただし、布団が柔らかすぎると腰が沈みすぎるため注意。

-

横向き寝: 腰の痛みが強いときにはおすすめ。膝の間にクッションを挟むと骨盤が安定して◎。

-

うつ伏せ寝: 腰が反りやすく負担が大きいため、腰痛持ちには不向き。

つまり、基本は仰向けか横向きがベストです。腰の状態によって使い分けると良いでしょう。

寝返りが腰痛改善のポイントになる理由

睡眠中に寝返りが少ないと、同じ部位に長時間圧がかかり続け、血流が悪化します。

特に腰は体の重さが集まる場所なので、動かずに寝ていると筋肉が硬直し、朝起きたときに痛みや重だるさが出やすいのです。

「寝返りがスムーズにできる布団=腰にやさしい布団」と考えてよいでしょう。

高反発タイプや、少し反発力のある敷布団は、自然な寝返りをサポートしてくれるのでおすすめです。

枕や膝下にクッションを使った負担軽減テクニック

布団だけでなく、枕やクッションの使い方も腰痛軽減にはとても効果的です。

-

仰向け時:膝の下にクッションを入れる → 腰の反りを減らし、腰椎の緊張が緩む

-

横向き時:膝の間にクッションを挟む → 骨盤のねじれを防ぎ、腰が安定

-

枕の高さ:高すぎ・低すぎに注意 → 首の角度が不自然だと背骨全体に影響

こうした小さな工夫でも、腰の負担を大きく軽減できることがあります。

ふたば整骨院でも、こういった寝具の使い方を施術後に丁寧に指導しています。

腰痛対策におすすめの布団・寝具のタイプまとめ

整体師が考える理想の布団とは

ふたば整骨院としておすすめしたい「腰にやさしい布団」とは、以下のような条件を満たしているものです。

-

高反発素材(腰を支える反発力がある)

-

体圧分散性能が高い(背中〜腰〜お尻に均等な圧)

-

寝返りがスムーズ(寝具が動きを妨げない)

-

適度な通気性がある(蒸れない、カビにくい)

布団は「硬ければいい」わけではなく、その人の体型や腰の状態に合っていることが何よりも大切です。

市販のおすすめマットレス・敷布団の傾向

最近では、腰痛対策をうたったマットレスや敷布団が多く登場しています。

それぞれに特徴がありますが、選ぶ際のポイントは以下のとおりです。

-

高反発ウレタン系(例:エアウィーヴ、モットンなど) → 腰が沈みすぎず、寝返りがしやすい

-

三つ折りタイプ(例:西川のムアツ布団など) → 敷布団として扱いやすく、収納もOK

-

ポケットコイル系(ベッドマットレス) → 体の部位ごとに圧力を分散しやすい

価格だけで判断せず、実際に試して寝たときの感覚を重視することが大切です。

布団以外に見直すべき睡眠環境の要素

寝具だけ整えても、睡眠環境そのものに問題があると、腰痛はなかなか改善しません。

見直すべき要素としては、

-

室温・湿度の管理(夏は冷やしすぎ、冬は乾燥に注意)

-

就寝前のスマホ・照明(交感神経が優位になりやすい)

-

枕の高さ・硬さ(首の不安定さは腰にも波及)

-

布団のへたり・寿命(5年以上使っているものは要注意)

腰の痛みをやわらげるためには、「寝具+寝る環境+体そのもの」をセットで考える必要があります。

布団を見直しても腰痛が改善しない場合は?

根本原因は「姿勢」と「筋肉のバランス」かも

「ちゃんとした布団を使っているのに腰が痛い」

そんな方は、布団だけではなく“体そのもの”に問題がある可能性が高いです。

-

姿勢が悪く、寝ても腰が伸びない

-

骨盤がゆがんでおり、布団のサポートが活かせない

-

筋肉の緊張が強く、休んでもリラックスできていない

こういった場合、整体で体のバランスを整えることが最優先になります。

ふたば整骨院が提案する“寝てもラクになる体づくり”

ふたば整骨院では、腰痛の根本改善に向けて「寝ていても疲れが取れる体づくり」をサポートしています。

-

骨盤や背骨の歪みを整える整体

-

筋肉の過緊張をゆるめる深層筋施術

-

姿勢指導+寝具のアドバイス

-

寝返りしやすい体の柔軟性アップサポート

「布団を変えたけどまだ辛い」「朝起きると腰が痛む」

そんな方は、一度当院で体の状態を確認してみませんか?

整体+生活改善で、朝の痛みが変わる!

腰痛改善において重要なのは、「日中の過ごし方+寝ている間の環境+体の状態」をすべてバランスよく整えることです。

-

日中の姿勢

-

寝る姿勢と布団

-

筋肉の柔軟性・バランス

これらをトータルに見直すことで、朝の腰の重だるさ・痛みが大きく変化します。

腰痛と布団に関するよくある質問

高反発と低反発、腰にいいのはどっち?

基本的には高反発の方が腰に良いとされています。

理由は、腰が沈み込みすぎず、寝返りがしやすいためです。

ただし、体重や体格、寝姿勢によっては合う場合もあるので、実際に試すことが大切です。

ベッドより布団の方が腰にはいい?

どちらが良いかは敷く寝具によるため、一概には言えません。

ただし、ベッドは立ち上がり・寝起きがしやすく、高齢の方や腰が弱い方に向いている傾向があります。

朝起きると腰が痛いのはなぜ?

-

布団が合っていない

-

寝返りが少ない

-

筋肉が緊張している

-

骨盤がゆがんでいる

などの可能性が考えられます。痛みが続く場合は整体で体のチェックを受けることをおすすめします。

寝るときに湿布やコルセットはつけた方がいい?

急性期の腰痛や、強い痛みがあるときには、湿布や軽めの固定をすることもありますが、

長期的には、筋肉の柔軟性や体のバランスを整える方が根本解決につながります。

敷布団にプラスすべきおすすめアイテムは?

-

薄手の高反発マットレスを重ねる

-

膝下・首元にサポートクッションを入れる

-

腰の部分にバスタオルを丸めて当てる(仰向け時)

ちょっとした工夫で、腰への負担を減らすことができます。

腰痛に本気で向き合いたい方はふたば整骨院へ

腰痛を和らげるために布団を見直すことは、とても大切です。

しかし、それだけでは根本改善につながらないこともあります。

-

朝起きた時の腰の痛みが取れない

-

寝具を変えても違和感が残る

-

整体と布団の両面から改善を考えたい

そんな方は、ぜひふたば整骨院にご相談ください。

あなたの腰痛の原因に合わせた施術とアドバイスで、

「寝ても疲れが取れない」体から、「寝ることで回復する」体へと変えていきましょう。

私たちが、あなたの健康的な睡眠と快適な毎朝をサポートします。

【最後に】腰痛と布団の悩みは、一人で抱え込まないでください

腰痛と布団の関係は非常に深く、寝具を見直すだけで体が軽くなるケースもあります。

しかし、それでも改善しない場合や、「どんな布団が自分に合うのか分からない」と迷ってしまう方も多いのが現実です。

そんなときこそ、整体師など体の専門家に相談することが大切です。

ふたば整骨院では、施術だけでなく、

-

お一人おひとりの体に合った寝具の選び方

-

寝方・枕・クッションの使い方

-

朝スッキリ起きるための生活習慣アドバイス

など、日常生活から見直す腰痛ケアをご提案しています。

「どんな布団を使ってもスッキリしない…」

「朝から腰が痛くて、1日がつらい…」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

あなたの“本当の腰痛の原因”を見つけ出し、根本から解決へと導くサポートをさせていただきます。

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

腰痛に悩む人がストレッチポールを使うべき理由

腰痛の多くは筋肉と姿勢の問題

腰痛の原因にはさまざまな要因がありますが、実際に当院に来院される多くの方のケースでは、筋肉の緊張や姿勢の崩れが関係しています。特に、

-

デスクワークによる長時間の座位姿勢

-

運動不足による筋力低下

-

骨盤や背骨のゆがみ

-

身体の使い方の偏り

などが、腰に過度な負担をかける生活習慣として見られます。

これらの積み重ねによって、筋肉が硬くなり、血流が悪化し、結果的に慢性的な腰の痛みや違和感につながるのです。

ストレッチポールとは?整体的に見るその効果

ストレッチポールとは、円柱状の筒型のツールで、主に姿勢改善・筋肉のリラックス・背骨の調整などを目的に使われます。

整体の視点から見ても、ストレッチポールの効果は非常に注目されており、以下のようなメリットがあります。

-

背骨と骨盤の正しいラインを再認識できる

-

リラックス状態で筋肉を緩めやすくなる

-

腹式呼吸が深まり、自律神経のバランスが整う

-

姿勢のクセに気づきやすくなる

とくに腰痛の方にとっては、力を使わずに自分で体を整えるという意味でも、とても有効なセルフケアアイテムなのです。

マッサージとの違いは「自分で整えられること」

マッサージや整体ももちろん有効ですが、それだけでは日々の積み重ねまではリセットしきれません。

ストレッチポールを使えば、自宅で自分の体と向き合う時間を作れるという点が大きな利点です。

「整体で整えた身体」を、毎日少しずつストレッチポールでメンテナンスすることで、施術効果の持続・痛みの予防にもつながります。

ストレッチポールを使った腰痛対策エクササイズ

ここでは、ストレッチポール初心者でも安心して行える腰痛ケアエクササイズをご紹介します。

※体に強い痛みがある場合は無理せず、まずは専門家にご相談ください。

1. ベーシックな背骨リセット(ベーシックセブン)

ストレッチポールで有名な「ベーシックセブン」は、背骨の自然なカーブを整え、全身の緊張をほどく基本メニューです。

ポールの上に仰向けに乗り、腕や脚をゆっくり動かしながら、以下の7つの動作を順番に行います。

-

肩の上下

-

肩の開閉

-

腕の外回し・内回し

-

肘を大きく回す

-

脚を左右に倒す

-

骨盤を左右に動かす

-

手足のバンザイ(脱力)

すべての動きをゆっくり呼吸と合わせて行うことがポイントです。

初めての方は1セット5〜10分から始めましょう。

2. 骨盤周囲の安定性を高める動き

腰痛の根本原因の一つに「骨盤の不安定さ」があります。

特に産後の女性や長時間座っている方は、骨盤を支えるインナーマッスルが弱くなっていることが多いです。

仰向けでポールに乗った状態から、膝を立てて左右交互に足踏みをする「ニーリフト運動」は、腹部と骨盤まわりの安定性を高めるエクササイズです。

この運動を繰り返すことで、腹横筋や腸腰筋を優しく刺激しながら整えることができます。

3. 腰痛改善に効く呼吸トレーニングとの組み合わせ

ストレッチポールに乗るだけで、自然と胸が開いて深い呼吸がしやすくなります。

この状態で腹式呼吸を意識して行うと、

-

腹圧の安定

-

自律神経の調整

-

インナーマッスルの活性化

が期待でき、腰痛に対してとても有効です。

「鼻から吸って、お腹をふくらませ、口から細く長く吐く」を5分程度続けるだけでも、身体の感覚が変わってきます。

腰痛タイプ別|ストレッチポールの効果的な使い方

反り腰タイプは「脱力+骨盤後傾」がポイント

反り腰の方は、腰のカーブが過剰で、常に腰の筋肉が緊張状態にあります。

この状態ではストレッチポールに乗ったとき、腰の浮きが大きく、リラックスしづらい場合があります。

そんな方におすすめなのが、ポールに乗った状態で骨盤を後傾させる動きです。

やり方はシンプルで、仰向けでポールに乗り、骨盤を床に押しつけるようにお尻を軽く丸める動作を繰り返すだけ。

これにより、腰の筋肉が徐々にゆるみ、過度な反りをリセットする効果が期待できます。

猫背タイプは「胸郭と骨盤を連動させる」意識で

猫背タイプの方は、肩が前に巻き込み、背中が丸くなってしまっているため、呼吸が浅く、背骨や骨盤が連動して動きづらい傾向にあります。

ストレッチポールに乗ると、胸が自然に開き、呼吸が深まりやすくなります。

この状態で、

-

肩甲骨を意識して動かす

-

骨盤を左右に揺らす

-

背骨を「一本の軸」として感じる

といった動作を取り入れることで、上半身と下半身の連動性が高まり、姿勢改善にも効果的です。

椎間板ヘルニアや坐骨神経痛がある場合の注意点

椎間板ヘルニアや坐骨神経痛など、神経症状を伴う腰痛の方は、ストレッチポールの使用に注意が必要です。

-

強い痛みやしびれがあるときは使用を控える

-

症状が落ち着いてから、無理のない範囲で開始する

-

医療機関または整体での評価を受けた上で導入する

症状に合わないポーズや刺激を加えると、かえって痛みが強くなるリスクがあるため、まずは専門家の判断を仰ぐことが大切です。

ストレッチポールの使用で注意すべきポイント

やってはいけない間違った使い方

効果的に使えば素晴らしいツールですが、使い方を間違えると逆効果になることもあります。

以下のような使い方には注意しましょう:

-

ポールに力任せで乗る/降りる(腰を痛めるリスク)

-

首や頭だけで支える姿勢になる(頚部への負担)

-

勢いよく体を動かす(筋肉や関節を痛める)

常に「ゆっくり・呼吸とともに・気持ちよく」を意識してください。

1日何分?頻度とタイミングは?

初心者の方は1日5分から始めるのがおすすめです。

慣れてきたら10分程度を目安にして、毎日~週に3〜4回のペースで継続していくと、身体の変化が実感できるようになります。

特に効果的なタイミングは以下です:

-

朝:1日の姿勢のベースを整えるため

-

夜:筋肉をゆるめて、眠りの質を高めるため

自分の生活リズムに合わせて、無理なく続けられる時間帯を選びましょう。

症状が悪化する場合にチェックすべき体のサイン

ストレッチポールを使って以下のような状態が出た場合は注意が必要です:

-

使用後、痛みやしびれが悪化する

-

ポールに乗ることで身体が緊張してしまう

-

動いた後に強い違和感が残る

これらは体に合っていない動きや、使い方が誤っているサインです。

そのまま使い続けず、一度整体で身体の状態をチェックすることを強くおすすめします。

整体とストレッチポールの併用が効果的な理由

整体で整えた身体にセルフケアを重ねる価値

ふたば整骨院では、腰痛に対して「施術」だけでなく「セルフケア」の指導も非常に重視しています。

整体で身体のバランスを整えても、日常生活の癖や筋肉の偏りが戻ってしまえば、また痛みは再発します。

その予防策として最適なのが、ストレッチポールを用いた自宅でのケアです。

整体で整えた骨盤や背骨を、ストレッチポールで「自分でキープ・確認・再調整」できるのが、最大のメリットです。

当院がストレッチポールを指導する理由

ふたば整骨院では、施術後に以下のような内容でストレッチポールの使い方を個別にアドバイスしています:

-

骨盤の歪みを戻さないための基本動作

-

猫背や反り腰に合わせたポール上のエクササイズ

-

日常生活での姿勢と連動させた使い方

正しいフォームと継続が大切だからこそ、専門家のサポートのもとで取り入れていただくことで、腰痛改善の成果も大きく変わってきます。

姿勢と体の使い方をセットで変えることが重要

腰痛の根本原因を改善するには、「姿勢」だけでなく、「動きの質」まで変えていく必要があります。

ストレッチポールはその両方をサポートしてくれるツールですが、一人ひとりの身体に合わせて使い方を調整することが不可欠です。

ふたば整骨院では、あなたの体の状態を見極めながら、

-

正しい姿勢の感覚を身につける

-

痛みを起こしにくい身体の使い方を覚える

-

必要な筋肉を正しく働かせる

といった、長期的な改善につながるサポートを行っています。

腰痛×ストレッチポールに関するよくある質問

ストレッチポールはどんな人でも使える?

基本的には、どなたでも使用可能ですが、以下のような方は使用前に医師や整体師へ相談することをおすすめします。

-

椎間板ヘルニアの急性期

-

圧迫骨折や骨粗鬆症がある方

-

妊娠中の方(特に初期・後期)

寝る前や朝の使用は効果ある?

とても効果的です。

-

朝使用すると姿勢が整い、1日を快適に過ごせる

-

夜使用すると緊張がほぐれ、睡眠の質が上がる

自律神経にも働きかけるため、リラックス効果も抜群です。

どんな硬さ・長さを選べばいい?

初心者には、標準的な硬さ・長さ(直径15cm×長さ98cm程度)のポールが使いやすくおすすめです。

硬すぎると痛みを感じることがあるため、慣れない方はやわらかめの素材を選ぶと安心です。

他のポールやフォームローラーとの違いは?

フォームローラーは筋膜リリース(ほぐし)向け、

ストレッチポールは姿勢・体幹・呼吸など全体のバランス調整向けです。

目的によって使い分けましょう。

腰が痛いときも乗っていいの?

痛みの程度によりますが、激しい痛みがある場合はNGです。

不安がある場合は、整体で痛みの原因を確認した上で使用することがベストです。

腰痛を本気で改善したい方は、ふたば整骨院にご相談ください

ストレッチポールは、腰痛に対する最適なセルフケアの一つです。

しかし、それだけで腰痛を完全に改善するのは難しい場合も多く、本当の原因(骨盤のゆがみ・筋肉の使い方など)にアプローチする必要があります。

ふたば整骨院では、

-

身体の歪みチェック

-

ストレッチポールの正しい使い方指導

-

姿勢改善・生活動作のアドバイス

など、腰痛の根本改善を目的としたトータルケアを行っています。

「ストレッチポールを使ってもなかなか効果が出ない」

「腰の痛みを繰り返している」

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたに合った腰痛改善の方法を、私たちと一緒に見つけていきましょう。

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

腰痛とヨガの関係性とは?

なぜヨガが腰痛に効果があるのか

ヨガは「呼吸」「姿勢(ポーズ)」「意識」の3つを融合させた心身調整法で、筋肉の柔軟性や関節の可動域を高め、深い呼吸で自律神経を整える効果が期待できます。

そのため、筋肉の緊張・血流の悪化・姿勢の乱れなど、腰痛の主な原因に対して多角的にアプローチできるのが大きな魅力です。

実際、当院にお越しになる方の中にも「ヨガを取り入れたら少しずつ腰がラクになってきた」という声が多くあります。

ただし、やり方やタイミングを間違えると逆に腰を痛めてしまうリスクもあるため、正しい知識が不可欠です。

腰痛に効くヨガと悪化させるヨガの違い

腰痛に効果的なヨガは、「筋肉をやさしく伸ばし、ゆるめること」を重視しています。

反対に、強く反らせる・ねじる・体を極端に支えるようなポーズは、症状を悪化させる可能性も。

たとえば、

-

〇:猫のポーズ・チャイルドポーズなど柔軟系

-

✕:コブラのポーズ・強いブリッジなど反らせ系

特に反り腰・椎間板ヘルニア傾向のある方は後屈ポーズに要注意です。

整体の視点で見るヨガのメリットとリスク

整体の観点から見ると、ヨガは以下のようなメリットがあります:

-

筋肉のバランスを整える

-

血流改善で筋肉のこわばりが緩む

-

インナーマッスルが活性化される

-

自律神経が整い、痛みの感じ方がやわらぐ

一方、自己流で無理に行ってしまうと、

-

痛みをかばって別の部位に負担がかかる

-

正しくないフォームで筋肉に偏った力がかかる

-

呼吸が浅くなり、リラックス効果が得られない

というリスクもあるため、最初は専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。

腰痛に効果的なおすすめヨガポーズ7選

ここでは、腰痛にお悩みの方におすすめの自宅でできるやさしいヨガポーズを7つご紹介します。

※痛みが強い場合は無理せず、まずは専門家に相談しましょう。

1. 猫のポーズ(キャット&カウ)

【効果】背骨・骨盤まわりをやさしく動かし、柔軟性を高めます。

四つん這いの姿勢から、吸う息で背中を反らせ、吐く息で丸める動きを繰り返します。

背骨と骨盤をゆっくり動かすことで、緊張した腰回りの筋肉をリリースできます。

2. 仰向けの膝抱えポーズ

【効果】腰部〜殿部の緊張をやわらげ、骨盤の安定にも◎

仰向けで膝を胸に引き寄せ、両手で抱えるポーズ。

ゆったりと呼吸をしながら、腰と骨盤周囲の筋肉を脱力させましょう。

3. ねじりのポーズ(スパインツイスト)

【効果】腰と背中の柔軟性を高め、左右バランスを整えます。

仰向けで片足を反対側へ倒し、ゆるやかにねじります。

深い呼吸で、背骨と骨盤の動きをゆるめることができます。

4. チャイルドポーズ

【効果】腰・背中・肩の緊張をとり、心身のリラックス効果あり。

正座の状態から上半身を前に倒し、額を床につけるポーズです。

腰を引き伸ばし、呼吸を深めることで自律神経の安定にもつながります。

5. ブリッジのポーズ(軽め)

【効果】骨盤底筋・お尻・腰の安定筋を刺激します。

仰向けで膝を立て、ゆっくりとお尻を持ち上げます。

背骨に沿った筋肉を活性化し、正しい姿勢づくりに貢献します。

6. ハムストリングスストレッチ

【効果】太もも裏が硬くなると腰痛の原因に。柔軟性向上に効果的。

片足ずつ伸ばして、呼吸と共にゆっくり前屈します。

腰を丸めず、股関節から倒すのがコツ。

7. 腸腰筋を伸ばすランジポーズ

【効果】長時間の座位で縮んだ腸腰筋をほぐします。

片膝立ちの状態で骨盤を前にスライドさせ、股関節前面〜腰につながる筋肉をやさしく伸ばします。

腰痛の種類別|ヨガの取り入れ方

慢性腰痛には「ゆるめるヨガ」が効果的

慢性的な腰痛には、「筋肉が固くなっている」「血流が悪くなっている」といった状態が多く見られます。

その場合、筋肉をゆるめてリラックスさせる動きを中心にヨガを行うのがおすすめです。

ポイントは、「無理なく、気持ちよく、深い呼吸とともに行う」こと。

たとえば、チャイルドポーズや膝抱えのポーズなどは、副交感神経を優位にし、痛みの感受性を下げるのにも役立ちます。

心と体、どちらにもアプローチできるのがヨガの魅力です。

ぎっくり腰直後はヨガNG!休息が最優先

「ぎっくり腰」など、急性の強い腰痛が出ている時期にヨガをするのは危険です。

筋肉や靭帯が炎症を起こしている可能性があるため、まずは**安静と冷却(または炎症を抑える処置)**を優先しましょう。

この時期に無理に動かすと、痛みが悪化し、回復が遅れてしまうことがあります。

痛みが引いてきたら、整体で身体の状態を確認した上で、適切なタイミングでヨガを再開するのが理想です。

デスクワークによる腰痛には骨盤周りの動きがカギ

長時間の座りっぱなしで起こる腰痛は、骨盤の動きが固定されてしまうことが原因です。

特に腸腰筋やハムストリングスが硬くなることで、腰への負担が増大します。

そうした場合には、

-

ランジポーズ(腸腰筋の伸展)

-

ハムストリングスのストレッチ

-

キャット&カウポーズ(骨盤の前後運動)

など、骨盤周囲をほぐす動きが非常に効果的です。

これらの動きに加え、座り方や椅子の調整・クッションの活用なども併せて見直すことで、腰への負担は確実に減っていきます。

腰痛改善のためにヨガを行う際の注意点

反り腰・猫背タイプで注意すべきポーズ

自分の姿勢タイプによって、合うポーズ・避けた方がいいポーズが変わってきます。

自己判断が難しい方は、整体で姿勢チェックを受けてからヨガを始めると、安全かつ効果的です。

ポーズよりも“呼吸とフォーム”が大切

ヨガというと、「難しいポーズを取ること」が目的になりがちですが、実は一番大切なのは呼吸とフォームの安定です。

-

呼吸が浅く速いと、リラックス効果が得られにくい

-

無理にポーズを取ると筋肉が逆に緊張してしまう

-

“正しい位置”を意識するだけで効果が変わる

深くゆっくりとした腹式呼吸と、無理のない姿勢で行うことが、腰痛改善への近道です。

無理をせず継続することが改善への第一歩

腰痛改善を目的にヨガを始める場合、毎日短時間でも継続することが大切です。

1回で完璧なポーズを取る必要はありません。

-

朝起きた時の数分間

-

仕事の合間に1ポーズだけ

-

夜寝る前のリラックスタイム

こんな風に生活の中にヨガを自然に取り入れることで、身体の変化がじわじわと現れてきます。

「継続できること」が最も効果的なセルフケアになります。

整体とヨガを組み合わせることで得られる効果

整体で歪みを整えたあとにヨガを取り入れる理由

ふたば整骨院では、腰痛に悩む方に対して、施術だけでなくセルフケアとしてのヨガの活用も推奨しています。

ただし、いきなりヨガを始めても、骨盤や背骨に大きな歪みがあると本来の動きができず、逆に痛みが出るケースもあります。

だからこそまずは、整体で体の歪みや筋肉の緊張を整えることが重要です。

その上で、ヨガで正しい動きを定着させることで、施術の効果を持続させ、再発予防にもつながります。

ヨガだけでは解決できない症状とは?

以下のようなケースでは、ヨガだけでは改善が難しい可能性があります。

-

坐骨神経痛やヘルニアなど神経症状を伴う場合

-

関節や骨格の歪みが強い場合

-

動くと強く痛みが出る急性腰痛

-

筋力低下が著しい場合

こうした場合は、まずは整体で状態を安定させてから、ヨガを補助的に取り入れるのがベストです。

ヨガ=万能ではないということを知っておくことも大切です。

ふたば整骨院でのセルフケア指導と再発防止アドバイス

当院では施術後、患者さまの状態に合わせて、以下のようなセルフケアをアドバイスしています:

-

簡単にできる腰痛予防ヨガポーズ

-

骨盤を安定させる筋トレ

-

日常生活で気をつける動き・姿勢

-

デスクワーク対策の座り方・クッション活用法

ヨガは、あくまで「腰痛改善の手段のひとつ」。

整体と組み合わせることで、あなたの体に合ったセルフケア方法が見えてきます。

腰痛とヨガに関するよくある質問

毎日ヨガをやってもいいの?

基本的にはOKです。

ただし、無理なく、痛みが出ない範囲で行うことが大前提です。

毎日同じポーズではなく、日替わりで組み合わせるのもおすすめです。

どのタイミングでヨガをするのが効果的?

おすすめの時間帯は以下です:

-

朝:軽いストレッチで筋肉を目覚めさせる

-

夜:リラックス目的でゆったりとポーズを行う

食後すぐや強い疲労時は避けましょう。

痛みがあるときでもヨガはしていい?

軽い張り程度であれば、無理のない範囲で優しい動きからスタートしてもOKです。

ただし、鋭い痛み・動くたびに痛みが強くなる場合はすぐに中止し、整体など専門機関で診てもらいましょう。

ヨガマットは必要?どんな環境でやるべき?

ヨガマットは安全性と快適性のために使用を推奨します。

硬すぎる床や滑りやすい場所ではケガのリスクがあるため、柔らかく平らな場所で静かに集中できる空間が理想です。

ヨガとストレッチの違いは?

より総合的なバランス調整を求める方にはヨガがおすすめです。

腰痛を根本から改善したい方は、ふたば整骨院へ!

腰痛はただ「動けば治る」「筋トレすればいい」という単純なものではありません。

人それぞれに原因があり、姿勢・骨盤のゆがみ・筋肉の使い方・生活習慣など、様々な要素が関係しています。

ヨガは腰痛改善に非常に効果的なセルフケアですが、「ヨガだけ」では改善できないケースも少なくありません。

本気で腰痛をどうにかしたいとお考えの方は、ぜひ一度、ふたば整骨院にご相談ください。

-

姿勢や骨盤のバランスのチェック

-

適切なストレッチ・ヨガの選び方

-

腰にやさしい日常動作のアドバイス

など、あなたの腰痛に合わせたトータルサポートをご提供します。

自分に合ったケアを知ることが、腰痛から解放される第一歩です。

ふたば整骨院は、その一歩を一緒に踏み出すお手伝いをします。

リバース整体について詳しくはコチラ

腰痛について詳しくはコチラ

他の腰痛に関するトピックはコチラ

腰痛予防のストレッチについてのYouTube動画はコチラ

トップページへ戻る