通いやすくて安心!「カイロプラクティック 近く」で探すなら知っておきたい基礎知識|豊橋市のふたば接骨院・鍼灸院

こんにちは、ふたば接骨院・鍼灸院です。

夏の訪れを感じる7月上旬。強まる日差しと共に、蒸し暑さが増してくるこの季節は、体調の変化を感じやすい時期です。

特に最近は、冷房の効いた室内と外の高温多湿な空気の差が激しく、体温調整が難しくなることで自律神経のバランスが乱れやすくなります。

「なんとなく身体が重い」「肩や腰が痛い」「寝ても疲れが取れない」など、原因のはっきりしない不調に悩まされる方も少なくありません。

また、梅雨明けが近づくこの時期は、気圧の変動による頭痛やめまい、むくみ、だるさを感じやすくなるだけでなく、冷たい飲み物の摂りすぎや運動不足で体の巡りも悪くなり、筋肉のこりや関節の違和感が慢性化しやすくなる季節です。

こうした不調をそのままにしておくと、夏本番にはさらに疲れが溜まりやすくなってしまいます。

だからこそ今、「カイロプラクティックを近く」で自を宅や職場の近くにある信頼できる施術院を探し、早めに身体を整えることがとても大切です。

「近くで通いやすいカイロプラクティックはどこにある?」「どんな基準で施術院を選べばいい?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「カイロプラクティック近く」で施術院を探している方に向けて、失敗しない施術院選びのコツ、当院の特徴、安心して通える理由をわかりやすく解説しています。

「通いやすさ」と「安心感」の両方を重視したい方は、ぜひ最後までお読みいただき、この夏を軽やかに過ごすための第一歩にお役立てください。

カイロプラクティックを近くで探している方へ|失敗しない選び方

近くのカイロプラクティックを探す人が増えている理由

近年、「カイロプラクティック 近く」と検索して、自宅や職場から通いやすい施術院を探す方が急増しています。特にリモートワークの増加や、運動不足による肩こり・腰痛・姿勢の悪化が原因です。

また、長時間のスマホやデスクワークで身体に負担がかかり、「通いやすい場所で定期的に身体のケアをしたい」というニーズが高まっています。

ただし、数あるカイロプラクティックの中から、本当に信頼できる施術院を選ぶのは意外と難しいのが現実です。

施術院選びで後悔しないためのチェックポイント

カイロプラクティックは、身体の骨格や神経に直接アプローチする施術です。だからこそ、施術院選びは慎重に行う必要があります。

以下のポイントをチェックしましょう。

-

・国家資格保持者が施術しているか

-

・カウンセリングや検査が丁寧に行われているか

-

・口コミや評判が良いか

- ・施術内容や流れがしっかり説明されているか

-

・強引な勧誘や不明瞭な料金がないか

これらを確認することで、安心して通える「近くのカイロプラクティック院」を見つけることができます。

料金・通いやすさ・技術…何を重視するべき?

「カイロプラクティック 近く」で探す際に、料金だけで決めてしまうのは注意が必要です。

✅ 重視するべきポイントは…

特に当院のように国家資格(柔道整復師)を持つ施術者が行うカイロプラクティックは、解剖学や生理学の知識が豊富で、安全性の高い施術を提供しています。

「通いやすさ」と「安心できる技術」の両方を備えた施術院を選ぶことが、後悔しないコツです。

カイロプラクティックはこんな方におすすめ

肩こり・腰痛・首の痛みが続いている方

慢性的な肩こり・腰痛・首の痛みに悩んでいる方には、カイロプラクティックがおすすめです。

これらの痛みの多くは、骨格のゆがみや姿勢の崩れが原因で起こっています。

カイロプラクティックでは、背骨や骨盤の歪みを整えることで、神経の働きを正常化し、自然治癒力を高めていきます。特に、「マッサージや湿布では改善しない」「すぐに症状がぶり返す」といった方に、根本的な改善を目指す施術として人気です。

「近くで通えるカイロプラクティックで、体の不調をしっかりケアしたい」という方にぴったりです。

姿勢のゆがみや骨盤のズレが気になる方

最近は、猫背・反り腰・ストレートネック・骨盤のズレなど、姿勢に関する悩みを持つ方も増えています。

これらの症状は、長時間のデスクワークやスマホ使用、運動不足が原因で起こることが多く、放置していると慢性的な痛みや疲労感、さらには自律神経の乱れにもつながります。

カイロプラクティックでは、骨格の歪みを整え、正しい姿勢をキープしやすい身体づくりをサポートします。

「近くで気軽に通える施術院で、姿勢を改善したい」という方は、ぜひカイロプラクティックを試してみてください。

慢性的な疲労や自律神経の乱れを感じている方

「最近、疲れが抜けにくい」「眠りが浅い」「イライラしやすい」といった自律神経の乱れに悩む方にも、カイロプラクティックはおすすめです。

背骨や骨盤の歪みは、神経の働きに大きく関係しています。歪みを整えることで、自律神経のバランスが整い、深い睡眠やリラックスしやすい状態を取り戻しやすくなります。

特に、近くで通いやすい場所で、継続して体のメンテナンスをしたい方にとっては、カイロプラクティックは心強い味方となるでしょう。

当院が選ばれる理由|地域密着のカイロプラクティック

国家資格保持者による安全・安心の施術

当院では、国家資格(柔道整復師)を持つ施術者がカイロプラクティックの施術を担当しています。

解剖学・生理学・運動学など、医学的な知識に基づいた正確な施術を行っているため、初めての方やご高齢の方でも安心して受けていただけます。

「カイロプラクティックは怖い」というイメージを持たれる方もいますが、当院では無理な矯正や危険な施術は一切行わず、身体にやさしいソフトな施術を心がけています。

安全性と効果を両立した施術だからこそ、地域の多くの方に選ばれています。

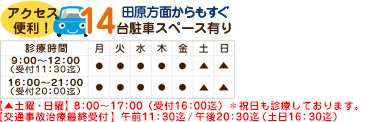

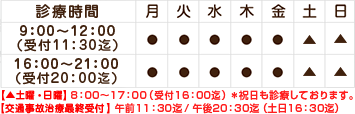

アクセス良好!通いやすい立地と営業時間

「カイロプラクティック 近く」で探している方にとって、通いやすさはとても重要なポイントです。

当院は、駅から徒歩圏内の便利な立地にあり、駐車場も完備しているため、お車でも電車でも通いやすい環境です。

また、平日は夜まで営業、土曜日も開院しており、仕事帰りやお休みの日にもご利用いただけます。

「近隣にお住まいの方や働く方からも高く評価されています。

丁寧なカウンセリングと根本改善へのこだわり

当院では、施術前に必ず丁寧なカウンセリングと身体の検査を行います。

-

・なぜ今の症状が出ているのか

-

・どこにゆがみがあるのか

-

・どのように施術していくのか

これらをわかりやすく丁寧にご説明し、納得いただいたうえで施術を開始します。

施術後には、姿勢や生活習慣のアドバイスも行い、根本改善を目指すサポートを徹底しています。

「一時的に楽になるだけでなく、再発しにくい身体を作りたい」とお考えの方に、当院は特におすすめです。

カイロプラクティックに関するよくある質問

初めてでも大丈夫?痛みはあるの?

はじめてカイロプラクティックを受ける方の多くが、「痛くないか心配」とおっしゃいます。

当院の施術は、無理な力を加えず、やさしくソフトな手技で行うため、痛みはほとんどありません。

特に、国家資格を持つ施術者が医学的知識をもとに安全な範囲で施術するため、安心して受けていただけます。

不安な点は、事前のカウンセリングで何でもご相談ください。

どれくらいの頻度で通えばいいの?

施術の頻度は、お身体の状態や症状の重さによって異なります。

一般的には、初めは週1~2回程度のペースで施術を行い、症状の改善に合わせて月1回程度のメンテナンスに移行していくのが理想的です。

当院では、初回のカウンセリングと施術後に最適な通院ペースをご提案しています。無理な通院を押し付けることはありませんので、ご安心ください。

料金や保険はどうなっているの?

カイロプラクティックは、日本では原則として自費診療(保険適用外)となります。

当院の料金は、施術の内容や時間に応じて明確に設定しており、事前にしっかりご説明いたします。

初回はカウンセリング・検査を含めた料金となり、2回目以降は施術のみの料金となります。

費用が気になる方は、事前にお気軽にお問い合わせください。

産後や妊娠中でも施術できる?

はい、当院では妊娠中(安定期以降)や産後の方への施術にも対応しております。

特に産後は骨盤がゆがみやすく、早めのケアが重要です。

妊娠中の場合も、体への負担が少ないソフトな施術で対応いたしますが、事前にかかりつけ医にご相談いただくことをおすすめします。

不安な方は、事前にご相談ください。

どんな服装で行けばいいの?

施術を受ける際は、動きやすくリラックスできる服装がおすすめです。

スカートや硬いジーンズ、厚手の服は避け、ジャージやTシャツ、スウェットなどが適しています。

着替えの用意がある場合は、施術院で借りられることもありますので、必要な方は事前にご相談ください。

当院でも、必要に応じてお着替えをご用意しておりますので、ご安心ください。

カイロプラクティックを近くでお探しの方へ|まずはお気軽にご相談ください

カイロプラクティックを近くで検索しているあなたへ。

身体の不調を放置せず、通いやすく、信頼できる施術院を見つけることが健康への第一歩です。

当院は、地域に根ざした国家資格保持者による安心・安全なカイロプラクティック施術を提供しており、多くの患者さまにご利用いただいています。

-

・慢性的な肩こりや腰痛でお悩みの方

-

・姿勢のゆがみや骨盤のズレを整えたい方

-

・自律神経の乱れによる不調を改善したい方

どんなお悩みでも、まずはカウンセリングだけでも大歓迎です。

施術前には丁寧な検査と説明を行い、あなたの身体の状態に合わせた最適な施術プランをご提案いたします。

「近くで安心して通えるカイロプラクティック院を探している」という方は、ぜひ当院へお気軽にご相談ください。

あなたの健康な毎日を、私たちがしっかりサポートいたします。

TOPページはコチラ

【完全保存版】猫背を治すなら整体と整骨院どっちが正解?|違い・効果・選び方を徹底解説

【目次】

-

整体と整骨院の違いを正しく理解する【資格・法律編】

-

整体と整骨院の施術方法の違い【技術・アプローチ編】

-

猫背改善に対する整体と整骨院の施術内容比較【施術内容編】

-

猫背改善で得られる効果の違い【結果・持続性編】

-

猫背の症状別に適した選択肢はどっち?【適応症別解説】

-

整体と整骨院の料金相場・保険適用の違い【費用編】

-

猫背改善で失敗しないための整体・整骨院の選び方【チェックリスト付き】

-

まとめ|猫背を治すなら「目的別」に整体・整骨院を選ぶのが正解

1. 整体と整骨院の違いを正しく理解する【資格・法律編】

まず、整体と整骨院は法律上の立場・資格がまったく異なるため、ここを正しく理解することが最重要です。

■ 整体

-

民間資格(国家資格ではない)

-

資格がなくても開業できる

-

法的な定義はない(誰でも「整体師」と名乗れる)

■ 整骨院(接骨院)

-

柔道整復師という国家資格保有者のみ開業可能

-

「柔道整復術」という技術に基づく施術

-

医療類似行為として保険適用可能(一定条件下)

【ポイント】

法律・資格の観点では、整骨院の方が国家資格による裏付けと法的信頼性があります。

ただし、整体にも「専門技術を持つ施術者」は多数存在するため、単純な優劣ではなく目的に応じた選択が重要です。

2. 整体と整骨院の施術方法の違い【技術・アプローチ編】

猫背改善における施術アプローチは、整体と整骨院で根本的に異なります。

■ 整体の施術アプローチ

-

骨格矯正、筋膜リリース、筋肉調整、ストレッチなどを総合的に組み合わせる

-

「姿勢のトータルバランス改善」を目的とすることが多い

-

施術はオーダーメイド型が主流で、猫背に特化した院も多い

■ 整骨院の施術アプローチ

-

骨折・捻挫・脱臼・打撲・挫傷などのケガの治療が本来の目的

-

手技療法に加え、電気治療器や超音波療法などの物理療法も積極的に使用

-

姿勢矯正も行う院はあるが、ケガの処置が専門で猫背矯正専門でない場合も多い

【ポイント】

「猫背専門の施術」を求めるなら整体の方が特化している院が多い傾向です。

3. 猫背改善に対する整体と整骨院の施術内容比較【施術内容編】

| 施術内容 |

整体 |

整骨院 |

| 骨格矯正 |

◎(猫背専用矯正あり) |

△(院による) |

| 筋肉の柔軟性改善 |

◎(ストレッチ・筋膜リリース) |

△(基本はケガの治療中心) |

| 神経の調整 |

◎(呼吸法・神経調整含む院も) |

△(電気療法が中心) |

| 体幹筋トレ指導 |

◎(インナーマッスル指導あり) |

△(行う院もあるが少数派) |

【結論】

猫背改善の施術内容の充実度では整体が圧倒的です。

整骨院は「ケガのリハビリのついでに姿勢改善を行う」ケースが大半です。

4. 猫背改善で得られる効果の違い【結果・持続性編】

■ 整体の効果

■ 整骨院の効果

【ポイント】

短期の痛み軽減なら整骨院、根本的な猫背改善なら整体が適している傾向です。

5. 猫背の症状別に適した選択肢はどっち?【適応症別解説】

猫背は原因や症状の出方によって、整体・整骨院の適性が変わります。

以下に、症状別の適切な選択基準を詳しく解説します。

■ ケース① 「痛みを伴う猫背(肩こり・腰痛・神経痛)」

【おすすめ】整骨院

理由:

■ ケース② 「慢性的な猫背(痛みは少ないが長年の猫背)」

【おすすめ】整体

理由:

■ ケース③ 「急性のケガと併発した猫背」

【おすすめ】整骨院→整体の併用

理由:

【重要】

猫背の改善は「痛みの有無」「慢性度」で選ぶべき施術法が変わります。

痛みが強い=整骨院、根本改善=整体が基本の考え方です。

6. 整体と整骨院の料金相場・保険適用の違い【費用編】

■ 整体の料金相場

-

1回5,000円〜10,000円程度(自由診療・保険適用なし)

-

施術時間は30〜60分

-

「回数券」や「プログラム契約」も多い(例:3ヶ月集中矯正プランなど)

■ 整骨院の料金相場

-

保険適用の場合:数百円〜2,000円程度(症状・部位数により異なる)

-

自由診療(保険外施術)の場合:1回3,000〜6,000円程度

-

初回は「初診料」が加算される(500〜2,000円程度)

■ 保険適用のポイント

| 施術項目 |

保険適用の有無 |

| ケガ(捻挫・打撲・骨折・脱臼) |

○(適用) |

| 痛みのある急性症状 |

○(一部適用) |

| 慢性の肩こり・腰痛・猫背矯正 |

×(適用不可) |

【注意】

整骨院では**「猫背矯正」自体は基本的に保険適用外**です。

施術前に必ず「どこまでが保険適用か」を確認しましょう。

7. 猫背改善で失敗しないための整体・整骨院の選び方【チェックリスト付き】

以下のチェックリストを使えば、猫背改善に適した施術院を確実に選べます。

■ チェックリスト

| チェック項目 |

評価ポイント |

| 猫背矯正の実績は豊富か? |

公式サイト・SNS・口コミで確認 |

| 骨格矯正の専門技術があるか? |

骨盤矯正・背骨矯正の技術を持つか確認 |

| セルフケア指導があるか? |

ストレッチ・筋トレ指導の有無 |

| 施術方針の説明が丁寧か? |

カウンセリングで納得できるか |

| 継続しやすい料金体系か? |

無理のないプランが用意されているか |

■ 失敗しない選び方のコツ

-

HPだけでなくSNS・口コミも必ずチェック

-

「猫背専門」「姿勢矯正専門」と明記された院を選ぶ

-

初回カウンセリングで必ず「猫背の原因説明」を受ける

【ポイント】

「安さ」よりも技術力・説明のわかりやすさ・継続のしやすさを重視するのが成功のカギです。

8. まとめ|猫背を治すなら「目的別」に整体・整骨院を選ぶのが正解

■ 総まとめ

| シーン別選択 |

おすすめ |

| 急性の痛み・炎症を早く抑えたい |

整骨院(保険適用+物理療法) |

| 長年の猫背を根本から改善したい |

整体(骨格+筋肉+神経の総合調整) |

| ケガの回復後に姿勢を整えたい |

整骨院→整体の併用 |

■ 結論

猫背改善は「どちらが正解」ではなく**「自分の状態に合った選択」が正解**です。

以下の流れが最も効果的です。

【STEP1】セルフチェックで痛み・慢性度を確認

【STEP2】目的に合った施術院を選択

【STEP3】施術+セルフケアの継続で猫背を根本改善

■ 最後に

「どこに行けばいいか迷う」という方ほど、目的別の正しい選択を意識することで、

猫背は必ず改善できます。

9. 猫背で整体と整骨院に迷ったら「ふたば接骨院」が最適な理由【専門家が解説】

豊橋市南栄町にある「ふたば接骨院・鍼灸院」は、単なる整骨院でもなく、一般的な整体院でもない、猫背改善に特化したハイブリッド型の専門院です。

■ 理由① 国家資格による安心・安全な施術が受けられる

■ 理由② 猫背改善に特化した専門プログラムを導入

ふたば接骨院では、猫背・姿勢矯正専門のプログラムを提供しています。

【特徴】

-

骨盤矯正+背骨矯正+猫背矯正を組み合わせた「トータル姿勢矯正」

-

大胸筋・小胸筋・肩甲骨周囲筋など猫背に直結する筋肉への特殊手技

-

猫背の原因となる神経の誤作動を修正する運動療法も併用

■ 理由③ 電気治療×手技×トレーニングの組み合わせ

一般的な整骨院では難しい「猫背特化の複合アプローチ」を提供。

【主な施術内容】

-

最新電気治療器による深部筋アプローチ

-

猫背矯正専用の手技(骨盤・背骨・胸郭を同時に整える)

-

インナーマッスルのトレーニング指導(腹横筋・多裂筋の強化)

-

呼吸法・姿勢習慣の指導で再発を防止

■ 理由④ 再発防止の「習慣化プログラム」までサポート

10. 豊橋市でふたば接骨院が選ばれる理由【地域密着型の安心感】

■ 通いやすい立地と駐車場完備

-

豊橋鉄道渥美線「南栄駅」から徒歩圏内

-

専用駐車場ありで車でも通いやすい

■ 平日・土曜も受付!忙しい方でも通える

-

平日夜まで受付

-

土曜日も営業しており、仕事帰りや休日でも通院可能

■ 完全予約制で待ち時間ゼロ

-

事前予約でスムーズに施術が受けられる

-

一人ひとりの施術時間をしっかり確保

11. ふたば接骨院の猫背施術が「整体でも整骨院でもない唯一の理由」

「整体か整骨院か」で悩む方にこそ、ふたば接骨院をおすすめする最大の理由は、整体と整骨院の“いいとこ取り”を実現しているからです。

| 項目 |

一般の整体 |

一般の整骨院 |

ふたば接骨院 |

| 国家資格 |

× |

〇 |

〇 |

| 猫背専門施術 |

△(院による) |

△(院による) |

◎(猫背特化プログラムあり) |

| 骨格矯正 |

◎ |

△ |

◎(骨盤・背骨同時矯正) |

| 筋肉調整 |

◎ |

△ |

◎(筋膜リリース+手技) |

| 神経調整 |

△ |

△ |

◎(呼吸法+運動療法) |

| 再発防止指導 |

△ |

△ |

◎(生活習慣まで指導) |

| 保険適用 |

× |

◎ |

◎(必要に応じて保険活用可) |

【結論】

ふたば接骨院は「整体のように猫背改善に特化しつつ、整骨院の安心感と法的信頼性も兼ね備えた唯一の選択肢」です。

12. 猫背で本気の改善を目指すなら、最初に行くべきはふたば接骨院

あなたが今、猫背で悩んでいて…

このように考えているなら、最初に行くべきはふたば接骨院です。

■ ふたば接骨院なら、こんな方に最適

-

デスクワークでの猫背・肩こりが辛い

-

長年の猫背で見た目や健康が心配

-

姿勢を良くして「疲れにくい身体」を作りたい

-

呼吸の浅さ・睡眠の質低下なども気になる

-

再発しない「一生モノの姿勢」を手に入れたい

【重要】

ふたば接骨院では、あなた専用のオーダーメイド猫背改善プランを提案します。

「猫背を本気で治したい」と思った瞬間が、改善のスタートラインです。

13. まとめ|猫背に悩んだら「整体か整骨院か」より、まずふたば接骨院へ

猫背改善は、「整体か整骨院か」で迷うより、実績と専門性で選ぶべきです。

■ 最終結論

-

ふたば接骨院は、整体のように猫背に特化し、整骨院の国家資格による安心もある

-

「猫背専門のプログラム」で、骨格・筋肉・神経・生活習慣すべてにアプローチ

-

豊橋市南栄町の地域密着型で、通いやすく続けやすい

-

あなたの身体と生活習慣に合わせた完全オーダーメイド施術で、根本改善を実現

■ 今すぐ行動することで、未来の健康が変わる

猫背は放置するほど深刻化し、改善が難しくなる症状です。

「整体か整骨院か」で悩んでいる今こそ、

まずはふたば接骨院で正確な姿勢診断と最適な改善プランを受けてください。

正しい知識と正しい行動が、あなたの姿勢を必ず変えます。

ふたば接骨院が、猫背改善の第一歩を全力でサポートします。

(さらに…)

【完全保存版】猫背の本当の原因とは?骨格・筋肉・神経・習慣から読み解く根本メカニズム

【目次】

-

猫背とは何か?基本的な姿勢の仕組みを解剖学から理解する

-

骨格の歪みが招く猫背の原因|背骨・骨盤の構造的問題

-

筋肉のアンバランスが引き起こす猫背の原因|硬化筋・弱化筋の関係性

-

神経の誤作動が猫背を引き起こす理由|脳と自律神経の影響

-

日常生活・環境要因による猫背の原因|現代人に多い悪習慣とは?

-

猫背の原因を放置すると起こる身体の悪循環

-

猫背の原因別に実践すべき改善アプローチ【完全ガイド】

-

まとめ|猫背の原因を正しく理解すれば、改善への道は必ず見える

1. 猫背とは何か?基本的な姿勢の仕組みを解剖学から理解する

猫背は、単に「背中が丸まった姿勢」ではなく、身体の構造的・機能的異常が絡み合った複雑な現象です。

■ 正しい姿勢の基本構造

■ 猫背姿勢の特徴

このような構造の崩れは骨格・筋肉・神経の異常な相互作用によって起こります。

2. 骨格の歪みが招く猫背の原因|背骨・骨盤の構造的問題

猫背の根本原因の一つは、骨格(骨の配列)の崩れです。

■ 背骨(脊柱)の歪み

-

胸椎の過後弯(背中の丸まり)が進行

-

頸椎の前弯が失われ、ストレートネック化

-

腰椎の前弯消失(腰の反り減少)

■ 骨盤の傾き異常

【ポイント】

骨格の歪みは**姿勢の「土台」**が崩れる現象であり、

そのまま放置すると筋肉のバランスも必ず崩れます。

3. 筋肉のアンバランスが引き起こす猫背の原因|硬化筋・弱化筋の関係性

猫背は「筋肉のアンバランス」が大きな原因です。

硬くなりやすい筋肉と弱くなりやすい筋肉がはっきり分かれています。

■ 硬くなりやすい筋肉(短縮筋)

| 筋肉名 |

主な作用 |

猫背での問題 |

| 大胸筋 |

肩を前に引き、胸を閉じる |

巻き肩を助長 |

| 小胸筋 |

肩甲骨を前下方に引く |

肩甲骨が前に出て固定される |

| 腹直筋 |

体幹を丸める |

腰が丸まりやすくなる |

| ハムストリングス |

骨盤後傾を引き起こす |

骨盤の動きを制限 |

■ 弱くなりやすい筋肉(伸長筋・低活動筋)

| 筋肉名 |

主な作用 |

猫背での問題 |

| 僧帽筋中部・下部 |

肩甲骨を寄せて安定させる |

肩甲骨が外に広がる |

| 菱形筋 |

肩甲骨を内側に引き寄せる |

背中の筋力低下で猫背悪化 |

| 腸腰筋 |

骨盤前傾・股関節の安定 |

骨盤の後傾が進む |

| 腹横筋・多裂筋 |

体幹の安定性維持 |

腰の安定力が低下 |

【ポイント】

猫背の本質は「筋肉の硬さ+筋力低下」の両方の問題であり、

どちらか片方だけを解決しても根本改善は難しいです。

4. 神経の誤作動が猫背を引き起こす理由|脳と自律神経の影響

猫背は、**脳神経の誤作動(運動パターンの固定)**も大きな原因です。

■ 運動学習の誤作動

■ 自律神経の影響

【ポイント】

猫背改善には、筋肉や骨格だけでなく**神経系の再教育(運動パターンの書き換え)**が不可欠です。

5. 日常生活・環境要因による猫背の原因|現代人に多い悪習慣とは?

猫背の原因は生活習慣の積み重ねにもあります。

■ 猫背を引き起こす代表的習慣

【現代人に多い特徴】

【ポイント】

日常動作の積み重ねが無意識の猫背を作り出し、長期化するほど改善が難しくなるため、早期の対策が必須です。

6. 猫背の原因を放置すると起こる身体の悪循環

猫背の原因を放置すると、姿勢の問題だけに留まらず、全身の健康障害を引き起こします。

■ 悪循環1:筋肉の硬化と血行不良の進行

■ 悪循環2:神経伝達の低下

■ 悪循環3:内臓への圧迫と機能低下

■ 悪循環4:メンタルヘルスの悪化

【ポイント】

猫背の放置は、**筋肉・神経・内臓・心のすべての健康を蝕む「全身型の悪循環」**を引き起こすため、原因の早期解決が不可欠です。

7. 猫背の原因別に実践すべき改善アプローチ【完全ガイド】

猫背は原因によって対策法が異なります。以下に原因別の改善法を具体的に解説します。

■ 【原因1】骨格の歪み(骨盤・背骨)

改善法:

■ 【原因2】筋肉のアンバランス(硬化+弱化)

改善法:

■ 【原因3】神経の誤作動(脳の運動学習)

改善法:

■ 【原因4】日常生活の悪習慣

改善法:

【ポイント】

猫背改善は**「原因に合った正しい対策」**を取らないと失敗します。

原因を正確に見極めることが改善成功への最短ルートです。

8. まとめ|猫背の原因を正しく理解すれば、改善への道は必ず見える

■ 猫背の原因は「複合型」

-

【骨格の歪み】

-

【筋肉のアンバランス】

-

【神経の誤作動】

-

【生活習慣の悪化】

■ 改善の本質

-

骨格を整える(土台作り)

-

筋肉のバランスを取り戻す(柔軟性+筋力)

-

神経の再教育で姿勢パターンを書き換える

-

生活習慣を見直し、根本から改善

■ 最終結論

猫背は「年齢」「体質」「クセ」ではなく、正しい知識と実践で誰でも改善できる問題です。

根本原因を正しく理解し、段階的に着実に改善していけば、

必ず一生モノの正しい姿勢を手に入れることができます。

今日からできる第一歩は、「自分の猫背原因を正しく知ること」。

まずは鏡の前で姿勢をチェックし、

本記事で紹介した原因別アプローチを少しずつ試してみましょう。

9. 見落とされがちな猫背の隠れた原因3つ【深層的メカニズム】

■ 隠れた原因① 呼吸の浅さ

■ 隠れた原因② インナーマッスルの機能低下

■ 隠れた原因③ 視覚情報の乱れ

【ポイント】

これらの隠れた原因は、筋肉や骨格を整えるだけでは解決しない領域であり、

「呼吸法・インナーマッスル強化・視線の高さ調整」が必須です。

10. 猫背になりやすい人の性格・心理的要因

猫背には、心の状態や性格傾向も影響します。

■ 主な心理的要因

-

内向的・自己肯定感が低い

→ 胸を張ることに抵抗を感じ、無意識に背中を丸める癖がつきやすい

-

ストレス過多・緊張しやすい性格

→ 交感神経優位になり、肩・背中が無意識に縮こまる

-

完璧主義・頑張りすぎタイプ

→ 無意識に体に力が入り、猫背と反り腰を繰り返すパターンも多い

【対策】

姿勢改善と並行して、**メンタルケア(呼吸法・リラクゼーション・マインドフルネス)**を取り入れると、猫背の改善が加速します。

11. 猫背の原因を正しく見極めるセルフチェック法

■ チェック① 骨盤の傾き

■ チェック② 肩の位置

-

鏡で正面からチェック

-

手の甲が前に向いていれば巻き肩タイプ

■ チェック③ 頭の位置

■ チェック④ 呼吸の深さ

【ポイント】

このセルフチェックで、自分の猫背タイプを把握し、改善優先順位を決めることが重要です。

12. 猫背原因別「改善の優先順位」と実践法【超実践ガイド】

| 原因タイプ |

優先すべき改善法 |

| 骨格の歪み中心型 |

整体・骨盤矯正ストレッチ・モビリゼーション体操 |

| 筋肉アンバランス中心型 |

ストレッチ+筋トレをセットで徹底 |

| 神経誤作動中心型 |

姿勢フィードバック訓練・呼吸法・反復動作 |

| 生活習慣中心型 |

座り方・寝具の見直し、姿勢サポートグッズの導入 |

【コツ】

13. 猫背の再発を防ぐための3大原則【一生モノの姿勢習慣】

■ 原則1:「微調整」を日常化する

■ 原則2:「姿勢を褒める習慣」を作る

■ 原則3:「最小限のセルフケア」を続ける

【結論】

猫背は**「治すもの」ではなく「育てるもの」**。

姿勢の改善は一度手に入れたら終わりではなく、一生の習慣として育てていくものです。

最終まとめ|猫背原因を正しく知ることが、最速の改善への第一歩

猫背は、

-

骨格の歪み

-

筋肉のアンバランス

-

神経の誤作動

-

生活習慣の乱れ

-

呼吸・インナーマッスル・視覚情報の誤り

-

性格・心理的傾向

これらすべてが複合的に絡み合って生じる問題です。

■ 今日からできる実践ステップ

-

セルフチェックで自分の猫背原因を把握する

-

原因別の優先順位に沿って改善を始める

-

無理なく習慣化できるレベルでコツコツ継続する

姿勢が変われば、人生が変わる。

正しい原因理解こそ、猫背改善の最短ルートです。

今すぐ、最初の一歩を踏み出しましょう。

(さらに…)

【完全保存版】猫背を根本改善する正しいストレッチ法|骨格・筋肉・神経から姿勢を整える科学的アプローチ

【目次】

-

猫背の本当の原因|構造・筋肉・神経の複合問題

-

猫背改善にストレッチが必要不可欠な理由

-

猫背改善に効果的なストレッチを行うべき筋肉【解剖学的解説】

-

猫背改善ストレッチ6選【目的別・実践ガイド】

-

猫背ストレッチの正しいやり方とNG例【フォーム解説】

-

猫背改善ストレッチの最適な頻度・タイミング・実践スケジュール

-

ストレッチだけでは猫背が治らない理由と筋トレの重要性

-

猫背ストレッチの効果を最大化するテクニック【プロの視点】

-

まとめ|正しい猫背改善ストレッチで一生モノの姿勢を手に入れる

1. 猫背の本当の原因|構造・筋肉・神経の複合問題

猫背は単なる「姿勢のクセ」ではなく、骨格の歪み、筋肉のアンバランス、神経の誤作動による複合的な身体機能障害です。

■ 構造的問題

-

胸椎の過剰後弯(背中の丸まり)

-

骨盤の後傾(腰のカーブ消失)

-

頭部前方突出(ストレートネック併発)

■ 筋肉的問題

-

短縮筋:大胸筋、小胸筋、腹直筋、ハムストリングス

-

弱化筋:僧帽筋中部・下部、菱形筋、腸腰筋、腹横筋

■ 神経的問題

-

脳神経が猫背を「正しい姿勢」と誤認

-

自律神経の乱れで筋緊張のコントロールが崩壊

つまり、猫背を治すには骨格・筋肉・神経の同時改善が必要です。

その第一歩がストレッチによる筋肉バランスの修正です。

2. 猫背改善にストレッチが必要不可欠な理由

猫背では、筋肉の硬化・短縮が姿勢保持を妨げます。

ストレッチは以下の理由で必須です。

■ ストレッチの役割

-

硬くなった筋肉の長さを正常化

-

関節の可動域を広げ、骨格の動きをスムーズにする

-

神経反射(筋紡錘)の過敏性を抑制

-

呼吸を深め、自律神経を整える

ストレッチなしで筋トレをしても、可動域不足で誤った姿勢のまま筋肉がついてしまうため、

ストレッチ→筋トレの順序が猫背改善の基本です。

3. 猫背改善に効果的なストレッチを行うべき筋肉【解剖学的解説】

猫背改善で最優先すべきストレッチ部位は、以下の5つの筋肉群です。

■ ① 大胸筋

【役割】肩を前に引き、胸を閉じる

【問題点】硬化で巻き肩・胸郭閉鎖を引き起こす

■ ② 小胸筋

【役割】肩甲骨を前下方に引き、猫背を助長

【問題点】深い位置にあるため、意識しにくいが重要

■ ③ 腸腰筋

【役割】骨盤を前傾させ、腰の自然な反りを作る

【問題点】短縮で骨盤後傾を悪化させる

■ ④ 腹直筋

【役割】体幹を丸める作用、過度に緊張すると腰が丸まる

【問題点】硬化で骨盤の動きを制限

■ ⑤ ハムストリングス

【役割】骨盤後傾を助長する太もも裏の筋肉

【問題点】座りすぎ・運動不足で硬化しやすい

4. 猫背改善ストレッチ6選【目的別・実践ガイド】

■ ① 大胸筋ストレッチ(巻き肩改善)

【方法】

-

ドア枠に腕を90度でかける

-

胸を前方に押し出し30秒キープ

【回数】左右2セットずつ

■ ② 小胸筋ストレッチ(肩甲骨位置改善)

【方法】

-

壁に腕を斜め上45度に上げて手を当てる

-

体を反対側にひねり、胸の下部を伸ばす

【回数】左右2セットずつ

■ ③ 腸腰筋ストレッチ(骨盤の傾き改善)

【方法】

-

片膝立ちの姿勢で骨盤を前方に押し出す

-

背筋は伸ばしたまま30秒キープ

【回数】左右2セットずつ

■ ④ 腹直筋ストレッチ(体幹柔軟性改善)

【方法】

-

うつ伏せで手を肩の下に置き、ゆっくり上体を起こす

-

腹部をストレッチしながら30秒キープ

【回数】2セット

■ ⑤ ハムストリングスストレッチ(骨盤安定性改善)

【方法】

-

座って片足を伸ばし、つま先をつかむように前屈

-

腰を丸めすぎず30秒キープ

【回数】左右2セットずつ

■ ⑥ 肩甲骨回りストレッチ(背中の柔軟性改善)

【方法】

-

両手を組んで前方に突き出し、背中を丸める

-

肩甲骨の外側を意識しながら30秒キープ

【回数】2セット

※全てのストレッチで「痛気持ちいい」程度を目安にし、無理は絶対に禁物です。

5. 猫背ストレッチの正しいやり方とNG例【フォーム解説】

■ 正しいやり方の原則

-

ゆっくり伸ばして20〜30秒キープ

-

呼吸を止めず、深くリラックスした呼吸を意識

-

反動は絶対に使わず、静的ストレッチを徹底

■ よくあるNG例

-

無理に伸ばして痛める

-

反動(バウンド)を使う

-

呼吸を止めてしまう

-

伸ばす筋肉を意識できていない

【ポイント】

「どの筋肉を伸ばしているのか」を必ず意識しながら行うことが、効果を最大化するコツです。

6. 猫背改善ストレッチの最適な頻度・タイミング・実践スケジュール

■ 最適な頻度

-

毎日実施が理想(最低でも週5回以上)

-

「継続性」が最も重要で、1日10分以内でもOK

■ 最適なタイミング

| タイミング |

メリット |

| 朝起きた直後 |

筋肉が硬い状態からほぐせる、姿勢意識のスイッチON |

| 入浴後・夜寝る前 |

筋温が高く、伸びやすい/副交感神経が優位になりやすい |

■ 実践スケジュール例(習慣化しやすいモデル)

-

朝:大胸筋ストレッチ、小胸筋ストレッチ(各1セットずつ)

-

夜:腸腰筋、腹直筋、ハムストリングス、肩甲骨ストレッチ(各2セット)

■ 最低限の目標

-

1日トータル5〜10分からで十分

-

継続を最優先し、「短時間×高頻度」の方が効果的

7. ストレッチだけでは猫背が治らない理由と筋トレの重要性

■ なぜストレッチだけでは不十分か?

■ 必須の筋トレ(ストレッチ後に行うべき筋トレ)

| トレーニング名 |

目的 |

| チンイン |

首のインナーマッスル強化、ストレートネック改善 |

| ドローイン |

腹横筋活性化、体幹の安定 |

| 肩甲骨寄せエクササイズ |

背中の筋力強化、肩甲骨安定 |

| バードドッグ |

体幹+背中の協調性強化 |

■ 効果的な順序

ストレッチ → 筋トレ → 呼吸法

この流れで行うと、柔軟性+筋力+神経系の再教育が同時に進み、猫背改善が加速します。

8. 猫背ストレッチの効果を最大化するテクニック【プロの視点】

■ テクニック1:「筋肉の起始・停止を意識する」

■ テクニック2:「関節のポジションを整える」

■ テクニック3:「呼吸を利用する」

■ テクニック4:「ストレッチの強度を微調整する」

■ テクニック5:「鏡や動画でフォームを確認する」

9. まとめ|正しい猫背改善ストレッチで一生モノの姿勢を手に入れる

■ 最重要ポイントまとめ

-

猫背は筋肉の硬さ+筋力低下+神経誤作動の複合問題

-

ストレッチは「硬くなった筋肉をゆるめ、動ける体を作る基礎」

-

最低限、大胸筋・小胸筋・腸腰筋・腹直筋・ハムストリングスの5部位を徹底的に伸ばすこと

-

ストレッチは毎日短時間×高頻度がベスト

-

必ず筋トレ・呼吸法とセットで行い、支える力を育てる

-

神経の再教育(反復+フィードバック)も並行して行うと、姿勢は根本から改善する

■ 猫背ストレッチは「未来の健康への投資」

ストレッチを習慣化することで、単に猫背が改善するだけでなく…

-

呼吸が深くなり、疲れにくくなる

-

肩こり・腰痛の予防

-

自律神経が安定し、ストレス耐性が向上

-

見た目年齢も若々しくなる

正しい猫背ストレッチ習慣は「一生モノの資産」です。

今日から1日5分、正しいストレッチを積み重ね、未来の健康を大きく変えましょう。

10. 猫背ストレッチを習慣化する5つの実践テクニック

猫背ストレッチで最も難しいのは「継続」です。以下のテクニックを使えば、高確率で習慣化できます。

■ テクニック1:「朝or夜に固定する」

-

起床後 or 就寝前のどちらかに必ず行う

-

「やる時間」を決めると行動の自動化が進みやすい

■ テクニック2:「小さく始める」

-

最初は1種目・1分だけでもOK

-

ハードルを下げることで、心理的抵抗感がなくなる

■ テクニック3:「可視化する」

■ テクニック4:「習慣の“ついで化”」

■ テクニック5:「姿勢以外のメリットに着目」

11. 年代別・体力別の猫背ストレッチ戦略

■ 20〜40代(柔軟性が比較的高い世代)

■ 50〜60代(柔軟性が低下し始める世代)

■ 70代以上(高齢者層)

-

必ず安全な姿勢(座位など)で行う

-

無理に伸ばさず、ゆっくりとした動作を徹底

-

転倒防止のため、必ず安定した場所で実施

12. 猫背ストレッチを続けた後の「姿勢維持法」

ストレッチで猫背を改善した後も姿勢を維持する努力が必要です。

■ 必須の維持習慣

-

週2〜3回のストレッチを最低限継続

-

インナーマッスルを鍛える筋トレを習慣化(週2回程度)

-

座り方・歩き方・寝具の見直しを続ける

-

鏡や写真で定期的に姿勢チェックを行う(月1回でもOK)

【ポイント】

姿勢は「歯磨きと同じ」で、一生続けるもの。

続ければ続けるほど「ラクな良い姿勢」が自然に身につきます。

13. 猫背ストレッチと神経科学|脳を変える“運動学習”の力

猫背は「筋肉の問題」だけでなく、脳の運動記憶の問題でもあります。

■ 姿勢は“脳が覚える習慣”

■ 神経科学的アプローチのポイント

-

ストレッチ+筋トレを反復することで、運動パターンが脳に刻まれる

-

鏡・動画で自分の姿勢を見て確認することで、神経のフィードバックが強化される

-

呼吸法で自律神経を整えると、姿勢維持の「神経伝達効率」が高まる

【結論】

ストレッチは単なる筋肉ケアではなく、脳を再教育する姿勢改善法でもあります。

14. 「続かない人」が猫背ストレッチを成功させるための処方箋

■ 続かない原因のほとんどは「完璧主義」

■ 続けるコツ

■ 重要な考え方

「1日サボっても、翌日からまたやればいい」

“ゼロか100か”ではなく、累積型の習慣にすることで、長期的には必ず成果が出ます。

まとめ|猫背ストレッチは「姿勢革命」の第一歩

猫背ストレッチは、単なる身体の柔軟体操ではありません。

「呼吸」「血流」「神経伝達」「身体の使い方」まで改善する根本的な健康法です。

■ 結論

-

ストレッチは、正しく行えば猫背の大部分を自力で改善できる武器

-

「短時間×高頻度」で行うことで、確実に効果を実感できる

-

筋トレ、呼吸法、神経の再教育と組み合わせれば、二度と猫背に戻らない身体が手に入る

姿勢が変われば、人生は大きく変わります。

今日から始める「猫背改善ストレッチ」で、未来の健康と自信を手に入れましょう。

(さらに…)

9. 解剖学で徹底解説|整体で猫背が改善する筋肉・関節のしくみ

整体では、猫背の「原因筋」や「関節可動域制限」にピンポイントでアプローチします。

ここでは、どの筋肉・関節にどう作用するのかを解剖学的に整理します。

■ ① 胸椎(背中の骨)

【問題】猫背で丸まりすぎる(過後弯)

【整体の役割】モビリゼーション(可動域拡張)で伸展しやすくする

【施術効果】背骨がまっすぐに近づき、呼吸も深くなる

■ ② 肩甲骨周囲筋(僧帽筋中部・下部、菱形筋)

【問題】肩甲骨が外側へ広がり、巻き肩を助長

【整体の役割】筋膜リリース+筋出力を高める手技で内転(寄せる)動きを回復

【施術効果】肩甲骨が中央に戻り、姿勢が安定

■ ③ 大胸筋・小胸筋(胸の筋肉群)

【問題】硬化して肩を前に引き寄せる

【整体の役割】筋膜リリース+ストレッチで柔軟性回復

【施術効果】胸が開きやすくなり、自然に胸を張れる

■ ④ 腸腰筋(股関節のインナーマッスル)

【問題】弱化すると骨盤が後傾、腰が丸まる

【整体の役割】筋活性化の手技(神経筋促通テクニック)で収縮力を回復

【施術効果】骨盤が立ち、腰の自然なカーブを取り戻せる

10. 猫背整体のリスクと施術時の注意点

整体は高い効果がある一方、正しく受けないとリスクも存在します。

■ 主なリスク・副作用

■ 施術時の重要な注意点

11. 猫背整体の施術者の正しい選び方【失敗しない3つの基準】

猫背整体は施術者の技術力によって効果が大きく変わります。

以下の3つの基準を満たす整体院を選ぶことが重要です。

■ 【基準1】「猫背専門の施術経験」が豊富

→ 猫背改善の専門技術があるか確認(HP・カウンセリングで質問OK)

■ 【基準2】「構造・筋肉・神経」の三位一体の説明ができる

→ 骨格調整だけでなく、筋肉・神経への施術方針があるか

■ 【基準3】「セルフケア指導」がある

→ 施術だけでなく、自宅ケア・姿勢習慣も指導してくれるかどうか

12. 整体で猫背を改善した後に必ずやるべきこと【再発防止のカギ】

整体で猫背を改善しても、セルフメンテナンスを怠ると必ず再発します。

■ 必ず行うべき3つのセルフケア

-

ストレッチ(胸・股関節)を毎日継続

-

姿勢保持トレーニング(インナーマッスル活性化)

-

座り方・寝具の見直しを徹底する

■ 生活習慣のポイント

-

デスクワークは「背中を支えるクッション」使用を推奨

-

スマホは目の高さに持ち、30分に1度は首・肩を動かす

-

枕の高さは必ず頸椎の自然なカーブを保てるものを選ぶ

13. 猫背改善までの「体の変化ステップ」【体感できる変化を明確化】

猫背整体を受けると、次のような段階的な身体の変化が起こります。

【STEP1】施術直後(即時効果)

-

背筋がスッと伸び、呼吸が深くなる

-

肩の軽さ・可動域の広がりを実感

【STEP2】数日後(2〜3日目)

-

筋肉痛や倦怠感を感じることも(好転反応)

-

徐々に背中や腰が「ラクに立てる」感覚が出る

【STEP3】1ヶ月後

【STEP4】3ヶ月後

-

正しい姿勢が“無意識”で保てるようになる

-

呼吸の深さ・疲労の溜まりにくさも改善

14. 整体後の「リバウンド」を防ぐための3つの戦略

猫背整体のリバウンド防止には、施術後の3つの行動習慣が絶対に欠かせません。

【戦略1】毎日5分の「姿勢リセット運動」

-

チンイン(頸部インナートレーニング)

-

ドローイン(腹横筋活性化)

-

肩甲骨寄せ運動

【戦略2】呼吸の質を高める「腹式呼吸法」

-

仰向けで横隔膜を意識し、深く呼吸

-

1日5分でOK、姿勢安定の土台が作れる

【戦略3】週1回の「セルフ姿勢チェック」

-

鏡の前で正しい姿勢をチェック

-

スマホで動画を撮り、客観的に確認

-

必要に応じて整体院でアドバイスを受ける

15. 神経科学から見た「猫背改善を脳に定着させる方法」

猫背は脳神経の誤った姿勢パターンが固定化された状態でもあります。

そのため、**神経の再教育(運動パターンの書き換え)**が必要です。

■ 再教育に有効な方法

-

意識的反復(反復練習)

→ 毎日同じエクササイズを繰り返し、脳に新たな姿勢パターンを植え付ける

-

フィードバック学習

→ 鏡や動画で「正しい姿勢」を視覚で認識し、脳に正しい情報を送る

-

感覚統合トレーニング

→ バランスボールや片足立ちで体幹を刺激し、身体感覚を研ぎ澄ます

■ 神経科学のポイント

まとめ|猫背整体は「身体の再教育」と「習慣改善」で必ず成功する

猫背整体は、単なるリラクゼーションではなく身体の再構築・再教育を行う根本治療です。

■ 成功の3条件

-

整体施術で「骨格・筋肉・神経」を同時に調整

-

自宅でのセルフケア・トレーニングを必ず継続

-

正しい姿勢パターンを「脳に再教育」する意識を持つ

■ 最終結論

猫背は「年齢・体質・クセだから治らない」のではありません。

正しい知識と計画的な整体+セルフケアの積み重ねで、必ず根本改善できます。

9. 解剖学で徹底解説|整体で猫背が改善する筋肉・関節のしくみ

整体では、猫背の「原因筋」や「関節可動域制限」にピンポイントでアプローチします。

ここでは、どの筋肉・関節にどう作用するのかを解剖学的に整理します。

■ ① 胸椎(背中の骨)

【問題】猫背で丸まりすぎる(過後弯)

【整体の役割】モビリゼーション(可動域拡張)で伸展しやすくする

【施術効果】背骨がまっすぐに近づき、呼吸も深くなる

■ ② 肩甲骨周囲筋(僧帽筋中部・下部、菱形筋)

【問題】肩甲骨が外側へ広がり、巻き肩を助長

【整体の役割】筋膜リリース+筋出力を高める手技で内転(寄せる)動きを回復

【施術効果】肩甲骨が中央に戻り、姿勢が安定

■ ③ 大胸筋・小胸筋(胸の筋肉群)

【問題】硬化して肩を前に引き寄せる

【整体の役割】筋膜リリース+ストレッチで柔軟性回復

【施術効果】胸が開きやすくなり、自然に胸を張れる

■ ④ 腸腰筋(股関節のインナーマッスル)

【問題】弱化すると骨盤が後傾、腰が丸まる

【整体の役割】筋活性化の手技(神経筋促通テクニック)で収縮力を回復

【施術効果】骨盤が立ち、腰の自然なカーブを取り戻せる

10. 猫背整体のリスクと施術時の注意点

整体は高い効果がある一方、正しく受けないとリスクも存在します。

■ 主なリスク・副作用

■ 施術時の重要な注意点

11. 猫背整体の施術者の正しい選び方【失敗しない3つの基準】

猫背整体は施術者の技術力によって効果が大きく変わります。

以下の3つの基準を満たす整体院を選ぶことが重要です。

■ 【基準1】「猫背専門の施術経験」が豊富

→ 猫背改善の専門技術があるか確認(HP・カウンセリングで質問OK)

■ 【基準2】「構造・筋肉・神経」の三位一体の説明ができる

→ 骨格調整だけでなく、筋肉・神経への施術方針があるか

■ 【基準3】「セルフケア指導」がある

→ 施術だけでなく、自宅ケア・姿勢習慣も指導してくれるかどうか

12. 整体で猫背を改善した後に必ずやるべきこと【再発防止のカギ】

整体で猫背を改善しても、セルフメンテナンスを怠ると必ず再発します。

■ 必ず行うべき3つのセルフケア

-

ストレッチ(胸・股関節)を毎日継続

-

姿勢保持トレーニング(インナーマッスル活性化)

-

座り方・寝具の見直しを徹底する

■ 生活習慣のポイント

-

デスクワークは「背中を支えるクッション」使用を推奨

-

スマホは目の高さに持ち、30分に1度は首・肩を動かす

-

枕の高さは必ず頸椎の自然なカーブを保てるものを選ぶ

13. 猫背改善までの「体の変化ステップ」【体感できる変化を明確化】

猫背整体を受けると、次のような段階的な身体の変化が起こります。

【STEP1】施術直後(即時効果)

-

背筋がスッと伸び、呼吸が深くなる

-

肩の軽さ・可動域の広がりを実感

【STEP2】数日後(2〜3日目)

-

筋肉痛や倦怠感を感じることも(好転反応)

-

徐々に背中や腰が「ラクに立てる」感覚が出る

【STEP3】1ヶ月後

【STEP4】3ヶ月後

-

正しい姿勢が“無意識”で保てるようになる

-

呼吸の深さ・疲労の溜まりにくさも改善

14. 整体後の「リバウンド」を防ぐための3つの戦略

猫背整体のリバウンド防止には、施術後の3つの行動習慣が絶対に欠かせません。

【戦略1】毎日5分の「姿勢リセット運動」

-

チンイン(頸部インナートレーニング)

-

ドローイン(腹横筋活性化)

-

肩甲骨寄せ運動

【戦略2】呼吸の質を高める「腹式呼吸法」

-

仰向けで横隔膜を意識し、深く呼吸

-

1日5分でOK、姿勢安定の土台が作れる

【戦略3】週1回の「セルフ姿勢チェック」

-

鏡の前で正しい姿勢をチェック

-

スマホで動画を撮り、客観的に確認

-

必要に応じて整体院でアドバイスを受ける

15. 神経科学から見た「猫背改善を脳に定着させる方法」

猫背は脳神経の誤った姿勢パターンが固定化された状態でもあります。

そのため、**神経の再教育(運動パターンの書き換え)**が必要です。

■ 再教育に有効な方法

-

意識的反復(反復練習)

→ 毎日同じエクササイズを繰り返し、脳に新たな姿勢パターンを植え付ける

-

フィードバック学習

→ 鏡や動画で「正しい姿勢」を視覚で認識し、脳に正しい情報を送る

-

感覚統合トレーニング

→ バランスボールや片足立ちで体幹を刺激し、身体感覚を研ぎ澄ます

■ 神経科学のポイント

まとめ|猫背整体は「身体の再教育」と「習慣改善」で必ず成功する

猫背整体は、単なるリラクゼーションではなく身体の再構築・再教育を行う根本治療です。

■ 成功の3条件

-

整体施術で「骨格・筋肉・神経」を同時に調整

-

自宅でのセルフケア・トレーニングを必ず継続

-

正しい姿勢パターンを「脳に再教育」する意識を持つ

■ 最終結論

猫背は「年齢・体質・クセだから治らない」のではありません。

正しい知識と計画的な整体+セルフケアの積み重ねで、必ず根本改善できます。

(さらに…)

【完全保存版】猫背を筋トレで改善する正しい方法|解剖学・運動学に基づく根本改善プログラム

【目次】

-

猫背の本質的原因|筋肉・骨格・神経の相互関係

-

猫背改善に筋トレが必須である理由

-

猫背改善に必要な筋肉とその役割を徹底解剖

-

猫背を改善する筋トレ6選【徹底解説付き】

-

正しいフォームと効果を最大化するポイント

-

猫背筋トレの頻度・期間・実践スケジュール

-

筋トレだけでは猫背が治らない理由と補完すべき対策

-

まとめ|猫背改善は筋トレで“支えられる姿勢”を作ることが核心

1. 猫背の本質的原因|筋肉・骨格・神経の相互関係

猫背は単なる「姿勢の崩れ」ではなく、以下の3要素の崩壊によって引き起こされる複合的な身体機能障害です。

■ 骨格の問題

-

胸椎の後弯(背中の丸まり)

-

骨盤の後傾(骨盤が後ろに倒れる)

■ 筋肉の問題

-

硬く縮んだ筋肉(大胸筋・小胸筋など)

-

弱くなった筋肉(僧帽筋下部・菱形筋など)

■ 神経の問題

つまり、猫背改善には骨格の再調整と同時に、

筋肉の柔軟性回復+筋力強化+神経の再教育が不可欠です。

2. 猫背改善に筋トレが必須である理由

■ 猫背の根本原因は「支える筋肉の弱さ」

猫背は、柔軟性不足だけでなく、姿勢を保持する筋肉の筋力低下が原因で起こることが多くあります。

【筋トレの役割】

-

猫背を引き起こす筋肉のアンバランスを修正

-

骨格を正しい位置に保つ筋力をつける

-

長時間正しい姿勢を維持する“筋持久力”を強化

筋トレは単なる「筋肉を大きくする運動」ではなく、

正しい姿勢を支えるための“耐久力”と“安定性”を作る必須手段です。

3. 猫背改善に必要な筋肉とその役割を徹底解剖

猫背を治すために鍛えるべき筋肉は、明確に決まっています。以下の4つの筋群がターゲットです。

■ ① 僧帽筋中部・下部(背中中央〜下部)

【作用】肩甲骨を内側に寄せ、胸を開く

【猫背での問題】弱化すると肩が前に出て巻き肩になる

■ ② 菱形筋(肩甲骨と背骨を繋ぐ筋肉)

【作用】肩甲骨を安定させ、背骨のS字カーブを保持

【猫背での問題】筋力低下で肩甲骨が外側へズレる

■ ③ 腸腰筋(骨盤内側〜太もも)

【作用】骨盤を前傾させ、正しい腰の反りを作る

【猫背での問題】弱化で骨盤後傾→腰が丸まる

■ ④ 腹横筋・多裂筋(体幹深部筋群)

【作用】体幹の内側から姿勢を支える

【猫背での問題】働かなくなると腰〜背中の安定性喪失

4. 猫背を改善する筋トレ6選【徹底解説付き】

■ ① チンイン(頸部インナートレーニング)

【目的】ストレートネック+猫背の頭部位置改善

【やり方】

-

壁に背を付け、顎を真後ろに引くように5秒キープ

-

ゆっくり元に戻す

【回数】10回×2セット

■ ② Wエクササイズ(肩甲骨内転トレーニング)

【目的】僧帽筋中部・下部、菱形筋の強化

【やり方】

-

両手をWの形に上げ、肘を後ろに引く

-

肩甲骨をギュッと寄せて5秒キープ

【回数】10回×2セット

■ ③ ヒップリフト(骨盤前傾・体幹安定化)

【目的】腸腰筋・臀筋群の強化で骨盤後傾改善

【やり方】

-

仰向けに寝て膝を立て、お尻を持ち上げる

-

腰を丸めず、お腹に力を入れて3秒キープ

【回数】15回×2セット

■ ④ プランク(体幹深部筋の強化)

【目的】腹横筋・多裂筋の活性化で姿勢保持力UP

【やり方】

-

肘とつま先を床につけ、体を一直線にキープ

-

お腹を凹ませたまま30秒キープ

【回数】30秒×2セット

■ ⑤ バードドッグ(背部+体幹連動トレーニング)

【目的】脊柱起立筋+体幹筋の協調性向上

【やり方】

-

四つ這いになり、片手と反対側の脚を伸ばす

-

体幹がブレないように意識しながら3秒キープ

【回数】左右10回ずつ×2セット

■ ⑥ ドローイン(インナーマッスルの基礎活性化)

【目的】腹横筋の収縮感覚を取り戻す

【やり方】

-

仰向けで膝を立て、お腹をゆっくり凹ませる

-

呼吸を止めずに10秒キープ

【回数】10回×2セット

5. 正しいフォームと効果を最大化するポイント

■ 基本ルール

-

反動は絶対NG、ゆっくり動作を心掛ける

-

呼吸を止めずに自然呼吸を意識

-

動かす部位を明確に「意識」しながら行う

-

目的の筋肉に“効いている感覚”を重視

■ よくあるNGパターン

-

腰を反りすぎる(腰痛リスク増)

-

肩をすくめる(僧帽筋上部が過緊張)

-

首に力が入りすぎる(首痛リスク)

■ 効果を高めるコツ

-

鏡でフォームをチェックする

-

スマホで動画撮影して動きを確認

-

“少ない回数でも正しいフォーム”を優先する

6. 猫背筋トレの頻度・期間・実践スケジュール

■ 最適頻度

-

週3〜4回(1日おき推奨)

-

1回あたり20〜30分で十分

■ 期間の目安

| 期間 |

目的 |

メニューの内容 |

| 0〜3ヶ月 |

基礎作り |

姿勢保持筋の活性化中心 |

| 4〜6ヶ月 |

姿勢定着 |

筋持久力UP、負荷を少しずつ増加 |

| 7ヶ月以降 |

習慣化 |

維持トレーニング+定期メンテナンス |

7. 筋トレだけでは猫背が治らない理由と補完すべき対策

筋トレは猫背改善に必須ですが、筋トレだけでは完璧には治りません。理由は以下のとおりです。

■ 原因

■ 補完するべき対策

-

ストレッチ(胸、首、股関節)を併用

-

骨盤矯正・背骨矯正(必要なら専門施術)

-

呼吸法トレーニング(腹式呼吸、胸郭ストレッチ)

8. まとめ|猫背改善は筋トレで“支えられる姿勢”を作ることが核心

猫背改善に筋トレは絶対に欠かせない柱です。

なぜなら、筋トレは**「正しい姿勢を支える身体」を作る唯一の方法**だからです。

■ 猫背改善の筋トレ成功のポイント

-

硬い筋肉は必ずストレッチしてから行う

-

インナーマッスルを中心に“耐久力”を重視する

-

最初は低負荷・正しいフォームを徹底する

-

継続こそ最大の成果を生む

姿勢は「意識」だけで変わりません。

支えられる身体を作る筋トレこそ、猫背改善の核心です。

9. 科学的に証明された「筋トレによる猫背改善効果」

猫背に対する筋トレの有効性は、多くの運動学的・整形外科的研究で証明されています。

■ 主な科学的効果

-

姿勢保持筋の筋持久力向上

→ 僧帽筋中・下部、菱形筋、腸腰筋、腹横筋の強化により、長時間正しい姿勢を保てる力がつく。

-

関節安定性の向上

→ 肩甲骨と骨盤が安定し、背骨の自然なS字カーブが保たれる。

-

脳神経の再教育(運動パターンの書き換え)

→ 筋トレで姿勢保持筋を反復的に使うことで、脳が正しい姿勢パターンを再学習する。

■ 実際の研究例

ある整形外科研究では、肩甲骨周囲筋と体幹筋を強化する筋トレを12週間行った結果、

-

猫背姿勢の角度が平均15%以上改善

-

自覚的な姿勢の安定感も大幅に向上

つまり筋トレは「筋力UP」だけでなく、姿勢の神経学的修正にも直結する科学的に有効な猫背改善法なのです。

10. 猫背筋トレは「順序」が命|正しいトレーニングの進め方

筋トレを行う際、適切な順序で進めることが猫背改善では極めて重要です。

■ 基本のトレーニング順序

-

ストレッチで筋肉を“伸ばして”可動域を確保

(大胸筋、小胸筋、腹直筋、ハムストリングスなど)

-

インナーマッスル(体幹深層筋)の活性化

(ドローイン、プランク、チンインなど)

-

姿勢保持筋(僧帽筋、菱形筋、腸腰筋)の筋トレ

(Wエクササイズ、ヒップリフト、バードドッグなど)

■ 順序が重要な理由

11. 猫背筋トレにおける「負荷設定」の正解とは?

■ 猫背改善の筋トレは「高重量・高負荷」は不要

猫背に必要なのは「重さ」ではなく正しい動作と筋持久力。

■ 正しい負荷の目安

-

自重トレーニングを基本とし、「フォームが崩れない範囲」で行う

-

各種目で「10〜15回でフォームを維持しながらギリギリこなせる負荷」が最適

-

1セット目よりも2セット目の方が姿勢が崩れやすくなる負荷が目安

■ 負荷を上げるべきタイミング

12. 年齢別・体力別の猫背筋トレ戦略

■ 20代〜40代(基礎体力がある層)

-

週3〜4回、30分程度の筋トレが最適

-

インナーマッスル重視のトレーニングをしっかり行う

-

姿勢保持筋の筋持久力を重点的に強化

■ 50代〜60代(中高年層)

-

週2〜3回、20〜25分の筋トレで十分

-

負荷よりもフォームと可動域を最重視

-

呼吸法(腹式呼吸)を必ずセットで実施

■ 70代以上(高齢層)

-

週2回、15〜20分でOK

-

必ず椅子や壁を支えに使って安全性重視

-

ゆっくりとした動作で無理のない範囲で行う

13. 猫背改善には「筋トレ×神経系アプローチ」が不可欠

筋トレだけでは筋肉は強化できますが、“脳”に正しい姿勢を覚えさせる工程が欠かせません。

■ 神経系アプローチの方法

-

呼吸トレーニング(腹式呼吸)

→ 自律神経を整え、姿勢筋が働きやすい状態を作る。

-

鏡・動画での姿勢フィードバック

→ 見た目で自分の姿勢をチェックし、意識づけを行う。

-

意識的な反復動作(エクササイズのルーティン化)

→ 毎日の筋トレを習慣にし、脳に正しい姿勢パターンを刻む。

■ 神経の再教育が必要な理由

14. 筋トレを習慣化するための実践テクニック5選

猫背改善筋トレは「続けること」が最大の課題です。以下のテクニックで高確率で習慣化できます。

【テクニック1】時間を固定する(朝or夜)

【テクニック2】達成記録を“見える化”する

-

カレンダーやアプリで「筋トレ実施日」を記録

-

チェックマークを付けるだけでも達成感が増す

【テクニック3】短時間から始める

-

最初は「1種目だけ」「5分だけ」でもOK

-

小さな成功体験を積み重ねる方が続きやすい

【テクニック4】家族や同居人に宣言する

-

周囲の人に「猫背改善のために筋トレする」と公言

-

外部への宣言は自己管理力を高める強力な方法

【テクニック5】目標を“姿勢以外”にも設定する

15. まとめ|猫背筋トレは「支える力」を身につけるための最強の改善法

猫背を治すために筋トレは「最も効果的かつ再現性の高い方法」です。

■ 猫背筋トレの本質

■ 筋トレだけでは不十分な要素(必ず補完するべきもの)

-

ストレッチによる柔軟性の回復

-

呼吸法による自律神経の安定

-

神経系アプローチでの姿勢パターンの再学習

姿勢は「意識」だけで変わりません。

支えられる身体を作る筋トレこそ、猫背を根本から改善する最強の武器です。

(さらに…)

【完全保存版】猫背改善の正しい方法|骨格・筋肉・神経から根本的に姿勢を整える科学的アプローチ

【目次】

-

猫背とは何か?構造と仕組みを徹底解説

-

猫背を改善するために重要な3つの基本原則

-

猫背改善のためのセルフストレッチとエクササイズ【完全版】

-

猫背を悪化させる日常生活の習慣と改善ポイント

-

猫背を根本から改善する専門施術の役割と効果

-

猫背を改善しても再発する人の特徴と防ぐ方法

-

長期的に猫背を改善し続けるための実践プラン

-

まとめ|猫背改善は「正しい知識」と「継続」で必ず達成できる

1. 猫背とは何か?構造と仕組みを徹底解説

猫背とは、背骨の生理的なS字カーブが崩れた状態で、

■ 猫背の主な原因

-

骨格の歪み(骨盤の後傾、背骨の湾曲異常)

-

筋肉のアンバランス(柔軟性低下・筋力低下)

-

神経の誤作動(脳が「悪い姿勢」を記憶)

猫背は単なる見た目の問題ではなく、身体機能全体の崩壊につながります。

2. 猫背を改善するために重要な3つの基本原則

猫背改善のカギは、以下の3つの原則を同時に実践することです。

【原則1】骨格アライメントの修正(骨盤・背骨の矯正)

-

骨盤の正しい前傾を取り戻す

-

背骨の自然なS字カーブを再構築する

【原則2】筋肉の柔軟性と筋力のバランス回復

-

縮んだ筋肉をストレッチで伸ばす

-

弱化した筋肉をトレーニングで鍛える

【原則3】神経・脳の再教育(姿勢パターンの再学習)

-

姿勢保持筋を鍛えて正しい姿勢を「無意識化」する

-

呼吸法を用いて自律神経を整える

3. 猫背改善のためのセルフストレッチとエクササイズ【完全版】

■ ① 骨盤の調整エクササイズ【ヒップリフト】

-

仰向けで膝を立てる

-

ゆっくりお尻を持ち上げて骨盤を前傾させる

-

10回×2セット

■ ② 胸の柔軟性向上ストレッチ【ドアフレームストレッチ】

-

両肘をドアの角にかけ、胸を前に押し出す

-

30秒キープ×2セット

■ ③ 背中の筋力強化エクササイズ【肩甲骨寄せ運動】

■ ④ 呼吸改善エクササイズ【腹式呼吸トレーニング】

■ ⑤ 首・頭部の矯正エクササイズ【チンイン】

-

顎を真後ろに引くように5秒キープ

-

10回×2セット

4. 猫背を悪化させる日常生活の習慣と改善ポイント

■ NG習慣と改善方法

| 悪い習慣 |

改善ポイント |

| 浅く座る・背もたれにダラっと寄りかかる |

骨盤を立てて深く座る |

| 長時間のスマホ操作 |

端末を目線の高さに持ち上げる |

| 枕の高さが合っていない |

首のカーブを支える適切な高さに変更 |

| 運動不足 |

週2〜3回のストレッチ&筋トレを習慣化 |

5. 猫背を根本から改善する専門施術の役割と効果

■ 接骨院・整体での矯正施術のメリット

-

骨盤・背骨のズレを安全に矯正

-

短縮した筋肉のリリースとストレッチ

-

インナーマッスルの活性化

■ 施術の具体的な流れ

-

姿勢分析・検査(写真・触診)

-

骨格矯正(手技、モビリゼーション)

-

筋膜リリース+ストレッチ

-

呼吸法・体幹トレーニング指導

-

日常生活指導(座り方・歩き方)

■ 専門施術が必要なケース

-

骨格の歪みが強く、自力で戻せない

-

慢性的な首・肩・腰の痛みがある

-

ストレッチだけでは改善しない

6. 猫背を改善しても再発する人の特徴と防ぐ方法

■ 再発しやすい人の共通点

-

「意識」で姿勢を治そうとする

-

ストレッチだけで筋トレを行わない

-

生活習慣(座り方・寝具)が改善されていない

■ 再発を防ぐための具体策

-

筋力強化を必ず並行する

-

日常の座り方・枕・寝具を見直す

-

毎日1分でも良いので「継続」を優先する

7. 長期的に猫背を改善し続けるための実践プラン

■ 【第1フェーズ:0〜3ヶ月】基礎改善期間

■ 【第2フェーズ:4〜6ヶ月】姿勢定着期間

-

筋トレ(特にインナーマッスル)を強化

-

呼吸法・体幹安定エクササイズを継続

■ 【第3フェーズ:7ヶ月以降】完全習慣化期間

-

日常生活で自然に良い姿勢をキープ

-

定期的なセルフケア+必要に応じたメンテナンス

8. まとめ|猫背改善は「正しい知識」と「継続」で必ず達成できる

猫背は、「意識」や「ストレッチ」だけでは根本改善できません。

骨格・筋肉・神経を同時に整えることで、はじめて「猫背が治る身体」へと変わります。

■ 猫背改善のポイント

-

骨盤・背骨のアライメント修正が最優先

-

柔軟性改善+筋力強化を同時に行う

-

呼吸を整え、脳神経を再教育する

-

正しい生活習慣の見直しで再発を防ぐ

正しい方法で継続すれば、猫背は必ず改善できます。

猫背を治すことは、単なる姿勢改善ではなく、**「疲れにくく、呼吸が深く、若々しく自信に満ちた身体を手に入れる」**ことに直結します。

9. 解剖学的視点で徹底解説|猫背を改善するために重要な筋肉とその役割

猫背を根本的に改善するには、単に「姿勢を正す」だけでは不十分です。

どの筋肉が硬くなり、どの筋肉が弱くなるのかを正確に理解することが重要です。

■ 硬くなる筋肉(短縮筋)

① 大胸筋(胸の前面の筋肉)

-

猫背で最も硬くなりやすい筋肉

-

肩を前に巻き込み、胸を閉じる

② 小胸筋(肋骨と肩甲骨を繋ぐ筋肉)

-

呼吸が浅くなる大きな原因

-

肩甲骨を前下方に引っ張り、巻き肩を助長

③ 腹直筋(腹部前面の筋肉)

-

猫背で腰を丸める癖がつくと硬化しやすい

-

骨盤後傾を引き起こす

④ ハムストリングス(太もも裏の筋肉群)

-

長時間座り続けることで短縮

-

骨盤の後傾に大きく関与

■ 弱くなる筋肉(伸長筋・低活動筋)

① 僧帽筋中部・下部(背中の中央から下部)

-

肩甲骨を引き寄せる重要な筋肉

-

猫背で働かなくなると肩甲骨が外側に広がる

② 菱形筋(肩甲骨と背骨を繋ぐ筋肉)

-

肩甲骨を正しい位置に安定させる筋肉

-

弱化すると肩が前に巻き込まれる

③ 腸腰筋(股関節の深部筋群)

-

骨盤の前傾を支える重要な筋肉

-

猫背ではサボりやすく、骨盤後傾を招く

④ 腹横筋・多裂筋(インナーマッスル)

-

体幹を内側から支える筋肉群

-

姿勢を無意識に保つのに不可欠

■ 改善のポイント

10. 神経科学の視点|なぜ猫背は「クセ」では治らないのか?

猫背は単なる筋肉の硬さや骨格の歪みではなく、脳の運動記憶にも深く関係しています。

■ 脳が猫背を「正しい姿勢」と誤認する理由

■ 神経の再教育のために必要なこと

-

正しい姿勢を繰り返し行う

→ 最初は意識的に、徐々に無意識化する

-

呼吸法を活用する

→ 深い呼吸は副交感神経を優位にし、リラックス姿勢を維持しやすくする

-

姿勢フィードバックを得る

→ 鏡で姿勢を確認したり、スマホで動画を撮ることで意識を高める

■ まとめ

神経の再教育が不十分だと、どんなにストレッチや筋トレをしても猫背は必ず戻ります。

猫背改善は「脳と神経の書き換え作業」でもあるのです。

11. 猫背改善で失敗する人の特徴とその具体的な克服法

■ 失敗しやすい特徴

-

意識で治そうとするだけで終わる

-

ストレッチしかせず、筋トレをしない

-

3日坊主で終わる、継続しない

-

生活習慣の改善を怠る

■ 克服法

【1】「意識」より「習慣」を優先する

-

目標は「1日1分」でOK

-

毎日必ず行動することが最優先

【2】「ストレッチ+筋トレ」を必ずセットで行う

【3】完璧主義を捨てる

-

途中でサボっても再開すればOK

-

続けることが最も重要

【4】環境を整える

-

椅子、枕、マットレス、デスクの高さを適正化する

-

良い姿勢が自然にできる環境を作る

12. 猫背改善におけるストレッチと筋トレの科学的相乗効果

■ ストレッチの役割

-

筋肉の緊張を緩め、柔軟性を回復する

-

可動域を広げて関節の動きをスムーズにする

■ 筋トレの役割

■ 相乗効果の理由

■ 正しい組み合わせ例(1日の流れ)

-

軽いストレッチでウォームアップ(5分)

-

筋トレ(体幹・背中中心)を20分程度

-

深めのストレッチでクールダウン(10分)

-

呼吸トレーニング(5分)

13. 猫背を完全改善するための長期スケジュール【実践型ロードマップ】

【0〜3ヶ月】改善基礎期

-

骨格矯正、ストレッチを中心に実施

-

姿勢意識を高める、呼吸法を習慣化

【4〜6ヶ月】姿勢定着期

-

筋トレの割合を増やし、体幹・背中の筋力を高める

-

呼吸トレーニングを強化し、自律神経の安定を図る

-

日常動作の習慣化(座り方、立ち方、歩き方)

【7ヶ月〜1年】完全習慣化期

■ ポイント

-

焦らず「長期視点」で継続することが最大の成功要因

-

身体の構造は3〜6ヶ月かけて本格的に変わる

-

途中でサボっても必ず再開することが大切

14. まとめ|猫背改善は「身体の構造改革」×「神経の再教育」で必ず達成できる

猫背を本気で改善するためには、以下の3つを同時に行うことが絶対条件です。

【1】骨格の矯正と整備(骨盤・背骨の再構築)

→ 専門施術+セルフストレッチで姿勢の土台を作る

【2】筋力バランスの最適化(柔軟性向上+筋力強化)

→ 硬い筋肉を伸ばし、弱い筋肉を鍛えて姿勢保持力を高める

【3】神経・脳の再教育(無意識でも良い姿勢をキープ)

→ 呼吸法、フィードバック訓練で姿勢を「無意識化」する

猫背改善は「見た目の問題」ではなく、呼吸・疲労回復・メンタル安定・運動能力にまで影響する、身体の根本改革です。

正しい知識と継続さえあれば、猫背は誰でも確実に改善できます。

(さらに…)

【完全保存版】猫背を本気で治す方法|骨格・筋肉・神経から根本改善する科学的アプローチ

【目次】

-

猫背とは?構造から読み解く「治すべき理由」

-

猫背を治すために必要な3つの基本原則

-

自宅でできる猫背改善エクササイズ【部位別・目的別】

-

猫背を治すための生活習慣改善|日常の動作で意識すべきポイント

-

猫背を根本から治すための専門施術【接骨院・整体】の役割

-

猫背を二度と再発させないための長期プラン

-

猫背改善にまつわる誤解と正しい知識

-

まとめ|猫背は必ず治せる|正しい方法で人生が変わる

1. 猫背とは?構造から読み解く「治すべき理由」

猫背は単なる「姿勢のクセ」ではありません。

骨格の歪み、筋肉のバランスの乱れ、神経の機能低下が絡み合った「身体の異常状態」です。

■ 骨格の変化

-

胸椎(背中の骨)が過度に丸まる(後弯)

-

頭が前に突き出す(頭部前方突出)

-

骨盤が後傾する(骨盤が後ろに倒れる)

■ 筋肉の問題

-

胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)が縮んで硬くなる

-

背中の筋肉(僧帽筋中部・菱形筋)が弱化

-

インナーマッスル(体幹筋群)が機能低下

■ 神経・呼吸の問題

-

背骨周辺の神経が圧迫され、自律神経の乱れ

-

呼吸が浅くなり、疲労や不安感が増す

猫背は放置すると、呼吸・内臓機能・精神状態にまで悪影響を及ぼします。

2. 猫背を治すために必要な3つの基本原則

【原則1】「骨格」を整える

骨盤の位置を正し、背骨の自然なS字カーブを取り戻すことが最優先です。

【原則2】「筋肉バランス」を改善する

縮んで硬くなった筋肉をストレッチし、弱くなった筋肉を鍛えることで、姿勢を支える力を回復します。

【原則3】「神経・呼吸」を正常化する

呼吸を深くすることで自律神経のバランスが整い、姿勢保持力が高まります。

この3つの原則を同時に満たすことが、猫背を「治す」ための絶対条件です。

3. 自宅でできる猫背改善エクササイズ【部位別・目的別】

■ 骨盤を正すエクササイズ

【ヒップリフト】

目的:骨盤の後傾改善、体幹安定性UP

■ 胸を開くストレッチ

【ドアフレームストレッチ】

目的:胸筋の柔軟性向上、巻き肩改善

■ 背中を鍛えるエクササイズ

【肩甲骨寄せ運動】

-

背筋を伸ばして肩甲骨を中央に寄せ、5秒キープ

-

10回×2セット

目的:僧帽筋中部・菱形筋の活性化

■ 呼吸改善エクササイズ

【腹式呼吸トレーニング】

-

お腹を意識して鼻から深く吸い、口からゆっくり吐く

-

5分間、リラックスした状態で行う

目的:呼吸筋活性化、自律神経の安定

4. 猫背を治すための生活習慣改善|日常の動作で意識すべきポイント

猫背は「日常の習慣の積み重ね」で作られるため、エクササイズだけでは不十分です。

■ デスクワーク時の姿勢

-

椅子には深く座り、骨盤を立てる

-

モニターは目線の高さに調整

-

1時間に1度は立ち上がって肩を動かす

■ スマホ・タブレットの使い方

-

目の高さまで端末を上げる

-

片手持ちは避け、両手で支える

-

長時間の使用を避ける(連続30分以内)

■ 寝具の見直し

-

枕は首の湾曲に合った高さを選ぶ

-

マットレスは硬すぎず柔らかすぎない高反発系推奨

5. 猫背を根本から治すための専門施術【接骨院・整体】の役割

猫背が重度で、骨盤や背骨の歪みが大きい場合は、専門施術による矯正が必要です。

■ 専門施術のメリット

■ 施術の流れ(一般例)

-

姿勢検査・動作検査

-

骨盤・背骨の矯正

-

筋肉の調整(リリース・ストレッチ)

-

運動指導・セルフケア指導

専門施術は「姿勢のリセットボタン」として効果的です。

6. 猫背を二度と再発させないための長期プラン

■ 初期改善期(0〜3ヶ月)

-

週2〜3回のセルフケア

-

専門施術と併用する場合、週1〜2回の通院

■ 定着期(3〜6ヶ月)

-

週1〜2回のセルフエクササイズ

-

月1〜2回の専門メンテナンス

■ メンテナンス期(6ヶ月以降)

-

日常生活の中で自然に良い姿勢をキープ

-

必要に応じて季節ごとにメンテナンス施術

7. 猫背改善にまつわる誤解と正しい知識

■ 誤解1:「意識するだけで猫背は治る」

→ 一時的には治りますが、骨格や筋肉バランスが崩れたままではすぐ戻ります。

■ 誤解2:「ストレッチだけで猫背は治る」

→ 筋肉の柔軟性は改善しますが、筋力不足や神経伝達が改善されなければ根本治療は難しいです。

■ 誤解3:「年齢を重ねると猫背は治らない」

→ 正しい方法で取り組めば、何歳からでも改善は可能です。

8. まとめ|猫背は必ず治せる|正しい方法で人生が変わる

猫背を治すためには、次の3つを徹底することが重要です。

-

骨格のリセット(矯正+セルフエクササイズ)

-

筋肉バランスの回復(ストレッチ+筋トレ)

-

神経と呼吸の正常化(呼吸法+生活習慣の見直し)

この3つを組み合わせることで、猫背は必ず改善できます。

猫背を治すことは、単なる姿勢の改善ではありません。

疲れにくく、呼吸が楽になり、集中力やパフォーマンスまで向上する「健康的な体」を手に入れることです。

正しい知識と行動で、あなたの姿勢は必ず変わります。

9. 猫背改善の根本メカニズム|「治る身体」を作る3段階プロセス

猫背を本当に治すには、単なるストレッチや意識ではなく、身体の「再学習」プロセスが必要です。ここでは猫背改善のメカニズムを3段階に分けて解説します。

【STEP1】アライメント修正(構造リセット)

骨格の歪みを整え、正しい関節の位置関係を取り戻す段階です。

■ 重点部位

-

骨盤(骨盤の前傾・後傾の正常化)

-

胸椎(丸まった背中を伸ばす)

-

頸椎(ストレートネックの修正)

■ 方法

-

骨盤矯正・背骨矯正(接骨院・整体での施術)

-

胸椎モビリゼーション(胸椎伸展ストレッチ)

【STEP2】筋力と柔軟性のリバランス(筋肉の再教育)

硬くなった筋肉はストレッチで伸ばし、弱い筋肉はトレーニングで鍛えます。

■ 伸ばす筋肉

-

大胸筋、小胸筋(胸の前面)

-

腹直筋(腹筋群)

-

ハムストリングス(太もも裏)

■ 鍛える筋肉

-

僧帽筋中・下部、菱形筋(背中中央)

-

腸腰筋(股関節の深層筋)

-

腹横筋、多裂筋(インナーマッスル)

【STEP3】神経・脳の再教育(運動パターンの書き換え)

正しい姿勢を脳に覚えさせ、無意識でも良い姿勢を維持できる状態を作ります。

■ 方法

10. 解剖学でわかる「猫背が治る筋肉」の徹底解説

猫背を治す上で絶対に外せないのが筋肉の正しい理解です。以下、猫背改善に必須の筋肉を解剖学的視点から解説します。

■ ① 大胸筋・小胸筋(胸の筋肉)

作用:肩を前に引き、巻き肩を助長する

アプローチ:ストレッチで開放し、柔軟性を取り戻す

■ ② 僧帽筋中部・下部、菱形筋(背中の筋肉)

作用:肩甲骨を中央に引き寄せ、胸を開く

アプローチ:筋トレで筋力を強化し、正しい姿勢をキープ

■ ③ 腸腰筋(股関節の深層筋)

作用:骨盤を前傾させ、腰の自然な反りを作る

アプローチ:ストレッチで柔軟性を戻し、トレーニングで機能を高める

■ ④ 腹横筋・多裂筋(インナーマッスル)

作用:体幹を安定させ、正しい姿勢を支える

アプローチ:呼吸法+インナートレーニング(ドローイン、プランク)

11. 脳科学・神経科学の視点|なぜ猫背は「クセ」では治らないのか?

猫背は単なる筋力の問題ではなく、**脳神経系の習慣化による“姿勢パターンの固定”**でもあります。

■ 「悪い姿勢」が脳に記憶される仕組み

■ 神経の再教育が必要不可欠

猫背を治すには**「新たな正しい姿勢パターン」を脳に再学習させる**必要があります。

■ 方法

-

姿勢保持トレーニング(継続的な実践)

-

鏡・動画で姿勢を見てフィードバックを得る

-

呼吸を意識しながらの動作訓練

12. 猫背改善に失敗する人の共通パターンとその克服法

■ 失敗パターン1:継続できない

→ 「完璧を目指さず、1日1分から始める」

■ 失敗パターン2:ストレッチのみで解決しようとする

→ 必ず筋力トレーニングを並行する。伸ばす+鍛えるのセットが必須

■ 失敗パターン3:日常生活の習慣を見直さない

→ 座り方、枕、スマホの使い方を改善しなければ再発する

■ 克服法:

-

「小さな習慣」を積み重ねる(毎日5分を死守)

-

週1回でも姿勢チェックをする時間を作る

-

途中でやめても再開すればOK、完璧を求めない

13. 猫背改善を定着させる長期的な実践プラン【完全ロードマップ】

【0〜3ヶ月:基礎作り期間】

-

骨格調整(矯正orモビリゼーション)

-

毎日ストレッチ(15分以内)

-

インナーマッスル強化(週3回)

【4〜6ヶ月:定着期間】

-

骨格のメンテナンス(月1〜2回)

-

ストレッチ+筋トレを週3〜4回ペースに調整

-

呼吸法・姿勢保持訓練を強化

【7ヶ月以降:自動化・習慣化期間】

14. まとめ|猫背は「治せる」だけでなく「生涯維持できる姿勢」になる

猫背は、正しい知識と計画的な実践によって必ず改善できる問題です。

✅ 骨格の再調整(施術+セルフケア)

✅ 筋肉の再教育(ストレッチ+筋トレ)

✅ 脳神経の再学習(姿勢習慣+フィードバック)

この3本柱を段階的に行い、生活の一部として定着させることで、「猫背に戻らない身体」が手に入ります。

そして、姿勢改善の先にあるのは

-

呼吸の深さ

-

集中力・行動力の向上

-

疲れにくい身体

-

若々しい外見

**“正しい姿勢は人生の基盤”**です。

今日から始める小さな一歩が、未来の健康を大きく変えます。

(さらに…)

【保存版】猫背を本気で治すストレッチ完全ガイド|構造と目的に基づいた正しいやり方とは

【目次】

-

猫背とは何か?構造的な理解

-

ストレッチが猫背改善に有効な理由

-

猫背に関わる主要な筋肉と伸ばすべき部位

-

猫背改善ストレッチ7選【目的別】

-

ストレッチの注意点と頻度の目安

-

ストレッチと併用すべき体幹トレーニング

-

ストレッチだけでは不十分な理由

-

まとめ|正しいストレッチで猫背は改善できる

1. 猫背とは何か?構造的な理解

猫背とは、背骨の生理的カーブ(S字)が崩れ、胸椎が過剰に後弯し、頭部が前方に突出する姿勢異常のことです。見た目だけでなく、構造的な問題として捉えるべきです。

■ 猫背の骨格的特徴

-

胸椎(背中の部分)が過剰に丸まっている

-

頸椎(首)はストレートネック化しやすい

-

骨盤は後傾(後ろに倒れる)している

-

肩甲骨は外転し、巻き肩になっている

■ 結果として起こる機能低下

-

呼吸が浅くなる(横隔膜の動きが悪化)

-

肩・首・腰の可動域が狭くなる

-

自律神経のバランスが崩れる

このような状態を改善するために、「縮んだ筋肉を的確に伸ばす」ことがストレッチの本質です。

2. ストレッチが猫背改善に有効な理由

猫背は筋力の低下だけでなく、筋肉の短縮=柔軟性の低下も主因の一つです。つまり、ただ鍛えるだけでなく「伸ばすこと」も不可欠です。

■ 猫背に対して有効なストレッチの効果

-

縮んだ筋肉の柔軟性を回復

-

背骨・肩甲骨の可動域向上

-

筋肉の緊張を緩めて神経の働きを正常化

-

深部筋(インナーマッスル)が働きやすい環境を作る

ストレッチは「正しい姿勢を取れる身体環境を整える」ための準備工程であり、根本改善には欠かせないパーツです。

3. 猫背に関わる主要な筋肉と伸ばすべき部位

■ 猫背で短縮しやすい筋肉

| 筋肉名 |

部位 |

機能 |

| 大胸筋 |

胸前面 |

肩を内側に巻き込む |

| 小胸筋 |

肩の下〜肋骨 |

肩甲骨を前方・下方へ引く |

| 腹直筋 |

お腹の前面 |

骨盤を後傾させる |

| 腸腰筋 |

骨盤前面〜大腿 |

骨盤の安定性に関与 |

| 胸椎周囲筋 |

背中 |

背骨の伸展制限 |

これらを優先的にストレッチすることで、猫背特有の「前屈み姿勢」の改善に繋がります。

4. 猫背改善ストレッチ7選【目的別】

① 大胸筋ストレッチ【巻き肩改善】

-

壁の角に腕を90度に上げて当てる

-

胸を前に押し出すようにして30秒キープ

-

左右2セットずつ

目的:肩が内側に巻くのを防ぎ、胸を開きやすくする

② 小胸筋ストレッチ【肩甲骨位置の修正】

-

ドア枠を使って腕を斜め上に伸ばし固定

-

体を反対側にひねって胸の下部を伸ばす

-

30秒×2セット

目的:肩甲骨が前方に出るのを抑制

③ 腸腰筋ストレッチ【骨盤の後傾を防ぐ】

-

片膝立ちで後ろ脚の股関節を前に押し出す

-

背筋は伸ばしたまま、30秒キープ

-

左右2セットずつ

目的:骨盤の前傾を保ちやすくし、腰の反りをサポート

④ 胸椎伸展ストレッチ【背骨を反らす】

-

丸めたタオルを背中の下(肩甲骨の少し下)に置く

-

両手を頭の後ろで組んで、胸を天井に向けて反らす

-

20秒×3セット

目的:胸椎の可動性を取り戻すことで猫背の中心を解消

⑤ 肋間筋ストレッチ【呼吸の質を改善】

-

横向きに寝て、上側の腕を大きく開く

-

息を吐きながら胸を開く

-

20〜30秒キープ、左右2セット

目的:胸郭の可動域を広げ、浅い呼吸からの脱却

⑥ 頸部伸展ストレッチ【頭部前方姿勢を改善】

-

顎を軽く引いて首の後ろを伸ばす

-

両手で後頭部を支えながら、頭をゆっくり前へ

-

10秒×3セット

目的:ストレートネック傾向を和らげ、首の負担軽減

⑦ 前腕・胸筋連動ストレッチ【PC・スマホ姿勢対策】

-

両手を後ろで組み、胸を張って腕を後方へ

-

肩甲骨を中央に寄せながら20秒キープ

-

3セット

目的:巻き肩+胸郭閉鎖+前腕屈筋群の短縮を同時に解消

5. ストレッチの注意点と頻度の目安

■ やってはいけないこと

-

痛みが出るまで無理に伸ばす

-

反動を使う(バウンド)

-

呼吸を止める

-

姿勢が崩れたまま行う

■ 正しい頻度とタイミング

-

毎日1〜2回(朝・就寝前がおすすめ)

-

1部位につき20〜30秒キープ

-

回数よりも継続が最重要

6. ストレッチと併用すべき体幹トレーニング

ストレッチで筋肉を「ゆるめる」だけでは姿勢は安定しません。

以下の筋トレで姿勢保持力を高める必要があります。

| トレーニング名 |

目的 |

| ドローイン |

腹横筋(体幹のコルセット)強化 |

| プランク |

全体的な体幹安定 |

| バードドッグ |

背部+体幹の協調性強化 |

| チンイン |

頸部インナーの活性化 |

※ これらはストレッチ後に行うと効果が高まります。

7. ストレッチだけでは不十分な理由

ストレッチは「姿勢改善の土台」にはなりますが、以下の理由により単独では不十分です。

-

骨格の歪みそのものは矯正できない

-

弱くなった筋肉は伸ばすだけでは機能しない

-

神経系(姿勢反射)の再教育が必要

つまり、ストレッチは矯正やトレーニングと連携することで最大限の効果を発揮します。

8. まとめ|正しいストレッチで猫背は改善できる

猫背は、構造・筋肉・神経の複合問題です。

ストレッチはその中でも「縮んだ筋肉と動かない関節にアプローチする有効な手段」です。

✅ 筋肉のどこが縮んでいるかを理解する

✅ 正確なフォームで、反動を使わずにじっくり伸ばす

✅ ストレッチ+トレーニング+生活習慣の見直しをセットで考える

これが猫背改善におけるストレッチ活用の正しい考え方です。

9. 猫背改善におけるストレッチの解剖学的・神経学的根拠

ストレッチの効果を最大限に引き出すためには、**「なぜ伸ばすと効果があるのか?」**を理解することが重要です。

■ 解剖学的根拠:伸張反射と筋紡錘

筋肉には「筋紡錘」と呼ばれるセンサーがあります。このセンサーは筋肉が急激に伸ばされると「危険」と判断し、筋肉を収縮させてしまう(=伸張反射)。

▶︎ 適切なストレッチで得られる効果

-

筋紡錘の感度をリセットし、柔軟性を回復

-

筋膜の滑走性を改善(筋肉の動きがスムーズになる)

-

血流促進による疲労物質の排出

つまり、ストレッチは「筋肉の再教育」と「神経系のリセット」を同時に行う行為です。

10. 間違ったストレッチが猫背を悪化させるリスク

ストレッチは正しく行えば効果的ですが、間違った方法では逆効果になることもあります。

■ よくあるNG例

-

痛みを我慢して無理に伸ばす

→ 防御反射で筋肉が硬直、柔軟性が逆に落ちる

-

骨格アライメントが崩れたまま行う

→ 効かせたい部位に正しく負荷がかからない

-

筋力が弱いままストレッチだけを行う

→ 姿勢保持力が育たず、すぐ戻る

-

ウォームアップなしで冷えた状態で行う

→ 筋繊維の損傷リスクが上がる

▶︎ 正しいアプローチの基本

11. 猫背ストレッチの選び方|部位別・症状別に最適化

猫背と一口に言っても、「どの筋肉が原因か」は人によって異なります。症状や身体の使い方に応じた最適なストレッチを選択することが重要です。

■ 症状別ストレッチ選定ガイド

| 症状・特徴 |

優先的に伸ばす筋肉 |

推奨ストレッチ |

| 肩が前に巻いている(巻き肩) |

大胸筋、小胸筋 |

ドアフレームストレッチ、小胸筋リリース |

| 頭が前に出ている(ストレートネック) |

胸鎖乳突筋、後頭下筋群 |

チンイン、頸部後屈ストレッチ |

| 背中が丸い(胸椎後弯) |

脊柱起立筋、広背筋 |

タオル胸椎伸展、四つ這い伸展ストレッチ |

| 骨盤が後傾している |

腸腰筋、ハムストリング |

ランジストレッチ、座位前屈ストレッチ |

12. ストレッチを「習慣化」するための5つの実践テクニック

猫背改善にストレッチを取り入れても、継続できなければ効果はゼロです。ストレッチを生活習慣として定着させる工夫が必要です。

■ 習慣化のための5つのテクニック

-

時間を決める(起床後・就寝前)

→ ルーティン化しやすくなる

-

目標を“秒数”で管理する(例:1日合計300秒)

→ 「やった感」が生まれ、行動が継続する

-

道具を固定する(ヨガマットを常に敷いておく)

→ 「始める手間」を削減することで継続率UP

-

アプリやタイマーで記録する

→ 数値管理することで客観的な達成感が得られる

-

鏡の前でフォームをチェック

→ 効果的なフォームを維持し、姿勢意識が向上する

13. 姿勢と脳神経の関係|ストレッチが自律神経に与える影響

猫背は見た目だけの問題ではありません。自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスにも大きな影響を与えます。

■ 猫背による神経生理学的影響

-

背中が丸まることで胸郭が閉じ、副交感神経(リラックス系)が働きにくくなる

-

呼吸が浅くなり、交感神経が優位になりやすい(=常に緊張状態)

-

ストレッチにより胸郭が開放され、深い呼吸が可能になる

▶︎ ストレッチによって期待できる神経系効果

-

呼吸筋の活性化による酸素供給量の増加

-

迷走神経刺激による副交感神経優位化

-

筋緊張の低下によるストレス反応の減少

つまり、ストレッチは「身体の構造」と「神経の状態」の両方に働きかける非常に合理的な手段なのです。

14. まとめ|ストレッチは猫背改善の起点であり、再発予防の鍵でもある

ここまで、猫背に対するストレッチの必要性と正しい方法について解説してきました。

改めて、ポイントを整理します。

✅ 猫背の原因は筋肉の短縮+骨格の歪み+神経のバランス崩壊

✅ ストレッチは「筋肉と神経に働きかける再教育」

✅ 単に伸ばすのではなく、どの筋肉を、なぜ、どう伸ばすのかを理解する

✅ ストレッチは習慣化が重要で、継続しなければ意味がない

✅ 自律神経との関係も深く、全身の健康改善にもつながる

ストレッチは薬も道具も使わない、最も手軽で最も本質的な改善手段です。

猫背で悩むすべての人にとって、正しいストレッチの知識と習慣は、生涯にわたる健康資産になります。

(さらに…)

【徹底解説】猫背矯正で姿勢改善|根本から体を整えるための正しい知識

【目次】

-

猫背とは?その構造と分類

-

猫背矯正の目的と効果

-

猫背矯正に必要な要素とは?

-

手技による矯正と電気施術の違いと併用効果

-

骨盤・背骨・肩甲骨の連動が鍵

-

猫背矯正の具体的な施術の流れ

-

猫背矯正の通院頻度と改善までのステップ

-

猫背矯正の効果を高めるための生活習慣

-

猫背矯正と他の治療との違い

-

まとめ|猫背矯正は全身の健康に直結する

1. 猫背とは?その構造と分類

猫背とは、脊柱(背骨)の生理的なS字カーブが崩れ、胸椎の後弯が強調された状態を指します。単純な「姿勢が悪い」という問題ではなく、骨格構造の崩れと筋肉の不均衡により引き起こされる、れっきとした「身体機能の異常」です。

■ 主な猫背の種類

多くのケースはこれらが複合的に絡み合っており、単純なアプローチでは解決できません。

2. 猫背矯正の目的と効果

猫背矯正は単に見た目を改善するためのものではなく、身体の構造を整え、筋肉・神経・内臓機能の正常化を図る治療的介入です。

■ 猫背矯正によって得られる機能的な効果

-

筋骨格バランスの正常化

-

神経伝達のスムーズ化(自律神経系含む)

-

呼吸の改善(胸郭の可動性向上)

-

内臓圧迫の軽減による消化機能の改善

-

身体の連動性向上による運動効率アップ

姿勢が整うことで、筋肉の無駄な緊張が解け、慢性痛や不定愁訴の緩和にもつながります。

3. 猫背矯正に必要な要素とは?

猫背矯正は単に「背骨をまっすぐにする」ことではありません。

以下の3つの要素を統合的に改善する必要があります。

■ 骨格(構造)

-

背骨(胸椎・腰椎)

-

骨盤(後傾・左右差)

-

肩甲骨(外転・挙上の位置異常)

■ 筋肉(機能)

■ 神経系(運動パターン)

-

姿勢維持のためのインナーマッスルの協調性

-

自律神経バランスの回復(特に副交感神経優位化)

構造だけを直しても、筋機能と神経が適応しなければ再発します。すべてが連動してはじめて“矯正”が成立します。

4. 手技による矯正と電気施術の違いと併用効果

■ 手技療法の目的

-

関節の可動域を広げる

-

骨格のアライメント(配列)を正常化

-

筋緊張のバランスをとる

■ 電気施術(EMS・ハイボルテージ等)の目的

-

深部筋の活性化(自発的に動かしにくい筋肉へ刺激)

-

痛みの緩和

-

神経系の働きの回復(モーターコントロール)

■ 併用することで得られる相乗効果

手技で関節可動域を確保し、電気刺激でインナーマッスルを鍛えることで、姿勢を維持する「持久力のある身体」を作ることが可能になります。

5. 骨盤・背骨・肩甲骨の連動が鍵

猫背は背中だけの問題ではありません。

実際には以下のような「運動連鎖の乱れ」が原因です。

■ 骨盤が後傾 → 背骨が丸まる → 頭が前に出る

→ これが「典型的な猫背姿勢」のパターンです。

■ 背骨と肩甲骨の関係

矯正では、「骨盤・背骨・肩甲骨」この3点の再連動が非常に重要です。

6. 猫背矯正の具体的な施術の流れ

以下は、整骨院などの専門施設で行う標準的な猫背矯正のステップです。

STEP 1:姿勢評価と機能検査

-

写真・動画による視覚的分析

-

関節の可動域測定

-

筋緊張の左右差チェック

STEP 2:骨格矯正

-

骨盤の傾き調整

-

背骨(胸椎・腰椎)の可動性向上

-

肩甲骨ポジションの修正

STEP 3:筋肉アプローチ

-

固くなった筋肉のリリース(手技・ストレッチ)

-

弱くなった筋肉のトレーニング(自重・EMS併用)

STEP 4:生活指導

-

座り方・立ち方・枕の高さ・スマホの持ち方など

-

矯正の効果を長持ちさせる習慣化サポート

7. 猫背矯正の通院頻度と改善までのステップ

矯正の効果を最大化するには、段階的なステップが必要です。

| フェーズ |

期間 |

内容 |

| 初期矯正期 |

週2回×3〜4週 |

可動域と骨格位置の修正 |

| 定着期 |

週1回×4週 |

筋機能と神経適応 |

| メンテナンス期 |

月1〜2回 |

姿勢維持と再発予防 |

※効果の出方は個人差があり、年齢・生活習慣・筋肉量によって異なります。

8. 猫背矯正の効果を高めるための生活習慣

猫背矯正の成否は、日常習慣に大きく左右されます。

■ デスクワーク時の工夫

-

椅子に深く座り、骨盤を立てる

-

モニターの高さを目線と水平に調整

-

1時間に1回は立ち上がって肩を回す

■ 寝具の見直し

-

枕:首の湾曲を支える高さ

-

マットレス:沈みすぎない硬さ(高反発推奨)

■ 呼吸の質を改善

-

胸式呼吸→腹式呼吸への転換

-

呼吸筋(横隔膜・肋間筋)の動きを意識する

9. 猫背矯正と他の治療との違い

| 比較項目 |

猫背矯正 |

一般的なマッサージ |

鍼灸 |

| 根本改善 |

◎(構造修正) |

△(筋肉の一時的緩和) |

△(自律神経調整) |

| 姿勢変化 |

◎ |

× |

△ |

| 再発防止 |

◎(筋力強化) |

× |

△ |

→ 猫背矯正は「原因へのアプローチ」を行うため、根本改善を目指す人に最適です。

10. まとめ|猫背矯正は全身の健康に直結する

猫背矯正は「見た目の改善」だけではありません。

呼吸・神経・内臓機能・精神状態にまで影響を与える、身体の根本を整える重要なアプローチです。

正しい知識と手順に基づいた猫背矯正を行うことで、

-

慢性的な肩こり・腰痛の軽減

-

呼吸の深さや睡眠の質の向上

-

パフォーマンスの改善(集中力・運動能力)

といった全身的な恩恵が得られます。

一時的な姿勢改善ではなく、”姿勢維持ができる身体”を作ること。

それが、本当の意味での猫背矯正です。

トップページへ戻る